Das letzte woran bei einem großen, technischen Gerät denkt ist die Software. Hat man sich gerade so ein Gerät bestellt geht man meistens sogar davon aus, dass da “schon irgendwas dabei sein wird”. Viele Mikroskope in den Lebenswissenschaften sind komplette Pakete, man hat es von einem Hersteller geordert, es wurde aufgebaut und dann wird das Ding benutzt um Bilder zu machen. Meistens ist auch eine eigene Software des Herstellers dabei, mit der man dann auch Bilder auswerten kann.

Aber das ist nicht unbedingt gut. Manche Firmen verkaufen ein Mikroskop und dann hat man eben eine Version der passenden Software. Warum sollte man denn auch mehrere Versionen haben, wenn man nicht auch mehrere Mikroskope hat? Weil man irgendwann die Bilder und Daten auswerten möchte, um seine Schlüsse zu ziehen. Ganz konkretes Beispiel aus meinem Labor: Da gibt es ein Mikroskop zudem wir auch eine Softwarelizenz haben. Wenn jemand gerade dieses Mikroskop benutzt, dann kann man sich zwar auf anderen Rechnern im Labor die Bilder anschauen, aber man kann kein einziges Bild exportieren oder irgend eine Auswertung damit machen. Wenn man das tun möchte, muss man die eine Vollversion aktivieren und in dieser Zeit kann niemand am Mikroskop arbeiten – wir haben nur eine Lizenz. Übrigens sind diese Lizenzen jetzt nicht gerade billig und müssen auch pro Jahr bezahlt werden, also arrangiert man sich irgendwie.

Ich hab in meiner Doktorarbeit ein Mikroskop gebaut. Wie funktioniert das denn da? Ja, an Software denkt man als letztes. Baut man ein Mikroskop selbst, hat man ein dickes Problem was die Software an geht. Ich habe an “meinem” Mikroskop 18 Geräte, die ich bei einer Messung über den Computer steuern muss. Fünf Laser, drei Filterräder, zwei Shutter und eine Kamera, um nur ein paar zu nennen. Da funktioniert es nicht, 18 kleine Anwendungen laufen zu haben, jede zuständig für eine Komponente. Vor allem geht das dann nicht, wenn zum Beispiel nur der grüne Laser kurz feuern soll, wenn genau der richtige Filtersatz eingestellt ist und die Kamera gerade ein Bild macht. Von der Steuerungsseite ist das eigentlich hoffnungslos, schließlich sind die Geräte von unterschiedlichen Herstellern und nicht dafür gedacht, dass sie miteinander reden.

Was tun?

Zum Glück gibt es da eine Software, die es einem ermöglicht ganz viele Geräte der verschiedensten Hersteller zu einem Mikroskop zusammen zu basteln und es zu kontrollieren. Das wird jetzt wohl kaum jemanden überraschen, nach dem oben beschriebenem Dilemma. Aber die Entstehungsgeschichte dieser Software ist ziemlich interessant. Es beginnt alles im Frühjahr 1987, der Personalcomputer hält überall Einzug, eine Mouse zu benutzen ist das “neue Ding”, Apple bringt den Mac II heraus und Microsoft arbeitet an Windows 2.0. Vor 28 Jahren verteilte der Programmierer Wayne S. Rasband am National Institute of Health (NIH) in den USA eine Software auf Diskette mit dem Namen “NIH Image” – und zwar an jeden der Bock hatte sie zu benutzen. Diese Software ist der Vorgänger von ImageJ.

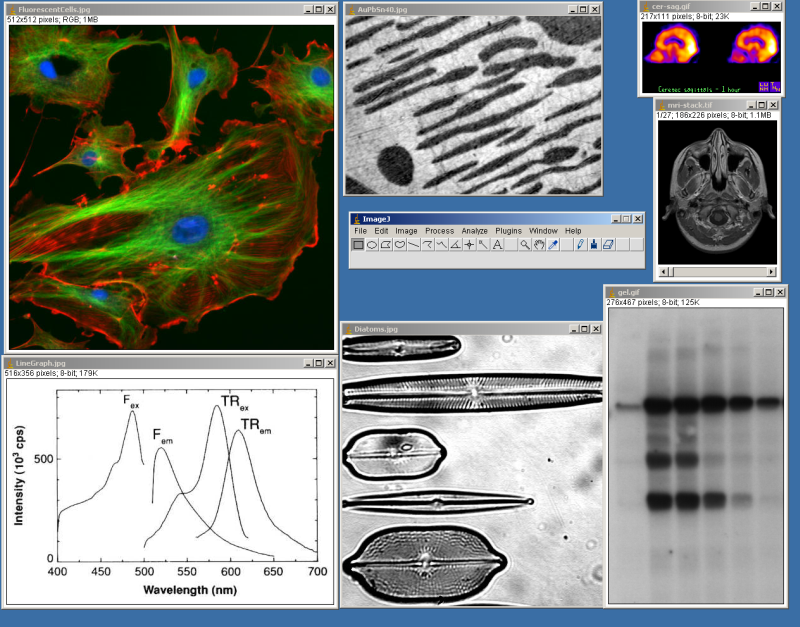

ImageJ Screenshot (Bild: public domain)

Mit ImageJ ist alles an Bildauswertung möglich. Das heißt, es können Abstände in den Bildern gemessen werden, Formen können erkannt werden, Spektren analysiert, Helligkeiten können ausgewertet werden und noch vielerlei Dinge mehr. Ich habe die Software schon im Studium kennen gelernt, beim Fortgeschrittenen Praktikum an der Uni Bielefeld habe ich damit die Bilder des Versuchs “Sternespektroskopie” ausgewertet. Spätestens in der Diplomarbeit, wo es um Laser und Mikroskope ging, gehört ImageJ für mich zum Standard, dass ich mich manchmal wundere, dass viele Physiker die Software gar nicht kennen – aber nicht jeder betreibt ja Forschung bei der es um Bildauswertung geht. Ist wieder so eine Tellerrand-Geschichte.

Die Firma Sun Microsystems hat 1995 die Programmiersprache Java entwickelt. Damit war es möglich einmal eine Software zu schreiben, die dann auf jedem Apple, Windows, UNIX etc. lauffähig war. Genau das tat der Programmierer von NIH Image, er begann Java zu benutzen, und das Ergebnis war ImageJ. Die Software ist open source, jeder kann also hinein schauen und verstehen wie dort was gemacht wird. Zusätzlich kann man ImageJ auch durch diverse Plug-Ins erweitern und man kann eigene Makros basteln. Dadurch ist im Netz eine große Community entstanden, die eine vielzahl von Plug-Ins geschrieben hat, für alle möglichen Fragestellungen die man an Bilder haben kann. So kamen mit der Zeit ganze Softwarepakete wie Fiji oder Icy heraus, die alle ImageJ als Grundlage haben. Alles Softwarepakete, die frei genutzt werden können. Aber irgendwann reicht es einfach nicht mehr lediglich Bilder auszuwerten. Und da ImageJ und alle Plug-Ins open Source waren, haben sich einige Menschen an der University of California, in San Francisco, zusammen gesetzt, Geld beantragt und im Prinzip ein großes Plug-In gezaubert, dass alle möglichen Geräte ansteuern kann. Und die Software heißt µManager (gesprochen Micro Manager).

orcid.org/0000-0003-0750-4757

orcid.org/0000-0003-0750-4757

Kommentare (10)