Neulich las ich in dem Buch „The Earwig’s Tale” von May Berenbaum, einem äußerst unterhaltsamen Kompendium moderner Sagen aus der Insektenwelt. Und in Kapitel „J”, einem Nachdruck ihres Artikels aus dem American Entomologist, ging es dann unter anderem um Tiere mit Gesichtern auf dem Körper. Da gibt es bekannte Beispiele: Feuerwanzen mit ihren Totem-ähnlichen Flügeln, Totenkopfschwärmer, -schaben und -schwebfliegen, den Nachtfalter Acherontia lachesis (siehe Foto) und mein Favorit: die Happy Face Spinne.

Der Nachtfalter Acherontia lachesis mit “Totenkopf” auf dem Rücken. (Foto: Trevor Hartsell, Wikipedia)

Am Ende des Kapitels lernte ich von einem Wissenschaftler, dessen Schaffen mir gänzlich unbekannt war. Seine Beiträge zur Evolutionsforschung fanden zwar in erster Linie vor über 30 Jahren statt, aber ab und zu scheint er immer wieder aufzutauchen. So z.B. 1996, als er für seine Arbeit ausgezeichnet wurde. Und zwar mit dem Ig Nobel Preis für Biodiversität.

Während viele der Ig Nobel-Preise für Forschung überreicht werden, die zuerst ganz absurd erscheint, später jedoch irgendwie interessant wird, handelt es sich in diesem Fall wohl eher um die Kategorie „einfach nur absurd”.

Chonosuke Okamura war eigentlich ein Paläontologe der sich auf Fossilien von Invertebraten und Algen spezialisierte. Doch Ende der 1970er Jahre entdeckte er ein Fossil, welches ihm die Sprache verschlug: Eine ca. 430 Millionen Jahre alte Ente von der Größe eines 1-cent-Stückes. Er suchte weiter und fand weitere Kreaturen in der gleichen Größe; Mini-Hunde, Mini-Gorillas, einen Mini-Pterodaktylus, einen Brontosaurier von der gleichen Größe der Ente, und letztendlich einen Minimenschen. Er fand sie unter einem gewöhnlichen Mikroskop in Steinschichten aus dem Silur. Am Interessantesten fand er dass sich die Tiere, und vor allem auch der Mensch, in dieser Zeit äußerlich kaum verändert haben. „Es gab keinerlei Veränderungen des Menschen seit dem Silur … außer in der Größenänderung von 3,5 mm zu 1700 mm,” schrieb Okamura in seinem Artikel.

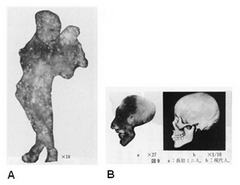

Okamuras Minimenschen; tatsächlich kann man erkennen dass es sich nur um kreativ ausgelegte Steinformen handelt und nicht um einen Mensch mit Baby im Arm (A) und einen Schädel (B links, rechts ist ein tatsächlicher Schädel) (Quelle: Improbable Research)

Man könnte meinen das Ganze wäre ein großer Scherz, aber Okamura verbrachte viele Jahre mit diesem Hobby. 1980 veröffentlichte er dann die „Period of the Far Eastern Minicreatures” im Journal seines eigenen Okamura Fossil Laboratory. Er identifizierte sämtliche Funde und gab ihnen neue Namen. Der Mini-Hund hieß da Canis familiaris minilorientalis, der Mini-Mensch Homo sapiens minilorientales und der Mini-Drache, den er ausgegraben hatte, wurde letztendlich Fightingdraconus miniorientalis genannt.

Seit 1987 ist das Okamura Fossil Laboratory geschlossen. Die Bücher existieren aber noch heute, und sind von Sammlern z.T. stark begehrt (ich selbst würde auch gerne mal ein Exemplare davon, mit allen 200 Seiten, in meine Hände kriegen). Trotz ihrer Absurdität erfüllen sie dennoch einen ganz wichtigen Zweck: sie machen deutlich wie gefährlich es ist, wenn man versucht, Fossilien in heutige Schemata zu stecken. Die Fossilien, die in uralten Steinen gefunden werden, sind von Tieren die es heute meist nicht mehr gibt. Und nur weil sie so aussehen wie ein Schlammspringer, müssen es nicht mal Vorfahren von Schlammspringern sein. Pareidolie nennt sich das Phänomen, nach dem wir versuchen spezielle Formen in zufälligen Strukturen zu erkennen. Es gibt genügend ähnliche Beispiele: ein Gesicht auf dem Mars, die Jungfrau Maria auf Toast oder in einem Gehirn, oder dutzende von Gesichtern auf Felsen und Bäumen draußen vor der Tür. Schaut nach! Findet man die Form einer Mini-Ente in einem Stein, und sucht man weiter, dann dauert es nicht lange bis auch der Mini-Mensch auftaucht.

Der nächste Ig Nobel-Preis wird übrigens am 30. September vergeben. Wer an diesem einmaligen Erlebnis Teil haben will kann sich ab Sonntag Tickets bestellen. Mehr dazu gibt es hier.

Kommentare (4)