Es gibt viele gute Gründe, den Menschen im Evolutionsunterricht in eine Sonderschublade zu stecken. Zum einen spielt die kulturelle Evolution bei uns eine so große Rolle, dass es schwierig wird, natürliche und sexuelle Selektionsdrücke zuverlässig abzuschätzen. Zum anderen fehlen uns die Experimente, die wir mit Vögeln, Fischen und Insekten problemlos durchführen können. Während man eine Insektenpopulation unter unterschiedlichen Nahrungsbedingungen aufziehen kann, um herauszufinden, welchen Einfluss Futterqualität auf die Attraktivität hat, würde man beim Menschen auf ziemlichen Widerstand stoßen, wenn Kindergarten A zum Mittag nur Hamburger von McDonald’s bekommt und Kindergarten B ein abwechslungsreiches Menü mit vielen Kohlenhydraten, Gemüse und Obst. Will man über sexuelle Selektion reden, ist es manchmal nicht die beste Idee, den Menschen als Beispiel in den Raum zu bitten.

Aber es ist unheimlich verlockend.

Nehmen wir mal folgendes Szenario: Ein Mann kommt in eine Bar. Er wird in ein Gespräch mit einer Frau verwickelt, in dem er charmant von seinem Job als Börsenmakler erzählt, er bringt sie zum Lachen, sie findet er sieht unheimlich gut aus. Die beiden verstehen sich, und – entgegen den gängigen Klischees aus dem Fernsehen – treffen sie sich in den nächsten vier Wochen fünf Mal, ziehen nach 12 Wochen zusammen und heiraten nach etwa eineinhalb Jahren. Das erste Kind kommt ca. vier Wochen später zur Welt. Sollte der Mann es schaffen, sein Kind bis zum reproduktionsfähigen Alter zu unterstützen, so dass auch das Kind eines Tages (in einer Bar) den Partner/die Partnerin fürs Leben trifft, kann der Mann recht stolz auf seine Fitness sein. Er hat es geschafft, einen Teil seiner Gene sicher in die nächste Generation zu bringen.

Oder? Nicht selten entwickelt sich die Geschichte ganz anders: Bald stellt sich heraus, dass das Kind gar nicht seins ist. Die Ehe scheitert, das Kind wächst fünf Tage bei der Mutter, zwei Tage beim Vater auf, und im reproduktiven Alter macht es Vieles, aber nicht heiraten. Der Mann heiratet auch nicht wieder und wird auch nie wieder Vater.

Fitness=0!

Woher weiß ein Mann, dass er tatsächlich der Vater seiner Kinder ist? Oder anders gefragt: Wie verhindert man, dass fremde Spermien die Eizelle der eigenen Frau befruchten? Ähem, … spätestens ab diesem Punkt wird deutlich, dass der Mensch hier kein elegantes Beispiel ist. Dabei ist er, kulturell gesehen, ein Paradebeispiel für Fremdkopulationen. Warum sonst wäre diese Thematik wichtig genug, um sie in die zehn Gebote aufzunehmen?!

Was ist Spermienkonkurrenz?

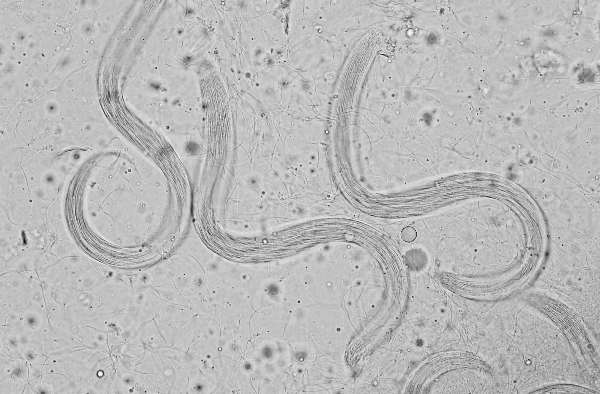

In unserer Arbeitsgruppe untersuchen wir solche und ähnliche Themen, aber aus verständlichen Gründen an anderen Tieren. Vögel zum Beispiel, oder Motten. Erst vor ein paar Monaten konnten wir zeigen, dass bei der kleinen Wachsmotte überraschend viel Spielraum für Spermienkonkurrenz besteht. Überraschend deswegen, weil bei der kleinen Wachsmotte den Weibchen ein Lek aus Männchen angeboten wird. Das ist etwa so, als würde eine nach einem Partner suchende Frau in eine Bar spazieren, in der nur unverheiratete Männer sitzen. Bei den Motten geben sich die Männchen alle Mühe, attraktiv zu wirken, indem sie den bestmöglichen (Ultraschall)Gesang produzieren. Die Weibchen hören sich die Gesänge an und wählen das Männchen mit dem schönsten Gesang aus. Das Weibchen rennt auf das Männchen zu, das Männchen nimmt auf ihr Platz und tanzt ein paar Mal flügelschlagend auf ihr herum, und schließlich setzen sich beide Hintern an Hintern und verbringen die nächsten 15-20 Minuten mit dem Spermientransfer. Sechs Tage später schlüpfen ca. 200 winzige Larven, die sich ein paar Wochen später wiederum zu fertigen Motten verpuppen, die alle einen Teil der Gene des Vaters tragen.

Oder? Nein, auch hier gibt es einen Haken. Denn manche Weibchen verpaaren sich mehrfach. Das scheint auf Anhieb keinen rechten Sinn zu ergeben, da das Weibchen ja speziell den für sie “richtigen” Partner auswählen konnte. Genau das war schließlich auch der Vorteil des Leks: Männchen haben einen direkten Überblick über die Fähigkeiten der Konkurrenten und Weibchen haben ein breites Spektrum an attraktiven Männchen zur Auswahl. Doch manchmal kommt es eben vor, dass das Weibchen, obwohl es einen Partner mit tollem Gesang gefunden hatte, ein paar Stunden später noch ein zweites Männchen an sich heran lässt. Um unter diesen Umständen zu garantieren, dass man als Mottenmännchen die Eizellen des Weibchens auch tatsächlich befruchtet, bleibt ihm bei dieser postkopulatorischen Konkurrenz (also im Gegensatz zu der Konkurrenz zwischen singenden Männchen die Konkurrenz zwischen den Spermien zweier oder mehrerer Männchen) nur eine von zwei Möglichkeiten:

- Entweder transferiert es viel mehr Spermien als der Konkurrent.

- Oder es produziert bessere Spermien, die schneller und effektiver ihr Ziel erreichen.

Das bedeutet, dass obwohl die Weibchen einen Riesenaufwand treiben, um das Beste Männchen zu wählen, und die Männchen viel Energie und Mühe investieren, um das Weibchen von sich und der eigenen Qualität zu überzeugen, am Ende derjenige der Sieger ist, dessen Spermien einfach besser waren. Oder der mehr davon hatte. Wir wissen noch nicht, ob die Mottenweibchen in der Lage sind, die übertragenen Spermienmengen abzuschätzen, und es davon abhängig machen, ob sie sich erneut verpaaren. Aber wie so oft im Tierreich, hat das Weibchen die letzte Wahl und entscheidet, wen sie an ihre Eizellen lässt.

Die Männchen können allerdings in der Regel recht gut abschätzen, wie groß die Spermienkonkurrenz sein wird. Die Gegenwart von Konkurrenten und – falls Gesang eine Komponente der Balz ist – die Qualität deren Gesanges sind gute Indizien dafür, ob es sich lohnen sollte, mehr Spermien zu investieren.

Brian Gray von der University of California in Riverside und Leigh Simmons von der University of Western Australia haben diese Theorie als Ausgang für ein Experiment genutzt, dessen Ergebnisse vor ein paar Tagen im Journal Behavioral Ecology erschienen. Australische Feldgrillen wurden in zwei unterschiedlichen Räumen aufgezogen. Im einen war es still, denn den Grillen wurde das Plektrum, ihr Gesangsorgan, entfernt. Im anderen hingegen war neben den stillen Versuchsgrillen noch ein Käfig von etwa 100 singenden Grillen. Nur in diesem Raum hatten die Tiere dementsprechend Informationen über die Stärke der Konkurrenz um Fortpflanzung. Schließlich wurden die Männchen verpaart und die Ejakulate auf Qualität getestet. Heraus stellte sich, dass die Männchen aus dem Raum mit Konkurrenz auch mehr konkurrenzfähige Spermien produzierten. Der Gesang der Konkurrenten war es also, der die Männchen dazu animierte, bei der Kopulation mehr qualitativ hochwertige Spermien zu übertragen.

Leider ist aber auch bei den Feldgrillen die Fortpflanzung nicht viel einfacher als beim Menschen oder bei der Wachsmotte. Ganz sicher kann man sich als Grillenmännchen seiner Vaterschaft auch nicht sein, wenn man vom Weibchen gewählt wurde und sein Bestes gegeben hat. Im Experiment stellten die Biologen nämlich fest, dass trotz der Unterschiede in Spermienqualität bzw. -quantität die Grillen aus dem Raum mit singenden Konkurrenten nicht signifikant mehr Nachkommen produzierten. Es scheint also, als hätte auch hier das Weibchen das letzte Wort.

![]() Cordes, N., Yiğit, A., Engqvist, L., & Schmoll, T. (2013). Differential sperm expenditure reveals a possible role for post-copulatory sexual selection in a lekking moth Ecology and Evolution DOI: 10.1002/ece3.458 (OPEN ACCESS)

Cordes, N., Yiğit, A., Engqvist, L., & Schmoll, T. (2013). Differential sperm expenditure reveals a possible role for post-copulatory sexual selection in a lekking moth Ecology and Evolution DOI: 10.1002/ece3.458 (OPEN ACCESS)

![]() Gray, B., & Simmons, L. (2013). Acoustic cues alter perceived sperm competition risk in the field cricket Teleogryllus oceanicus Behavioral Ecology DOI: 10.1093/beheco/art009

Gray, B., & Simmons, L. (2013). Acoustic cues alter perceived sperm competition risk in the field cricket Teleogryllus oceanicus Behavioral Ecology DOI: 10.1093/beheco/art009

Letzte Kommentare