Der 1. Januar im Jahr 4713 v.Chr. war ein Donnerstag. Damals war vermutlich in den meisten Teilen der Welt noch nicht allzu viel los. In Sachsen-Anhalt waren vielleicht schon ein paar Touristen nach Goseck unterwegs, denn das dortige Sonnenobservatorium existierte immerhin schon seit knapp 200 Jahren und es war Zeit genug, damit sich rumsprechen konnte, was für interessante Dinge man dort anstellte. In anderen Teilen der Welt domestizierte man Wasserbüffel, erfand das Rad und entdeckte, wie man Bier braut. In China überlegte man sich, dass man ja auch mal Reis anbauen könnte und in Mexiko fand man heraus, dass auch Mais recht nützlich und schmackhaft sein kann. Und um 12 Uhr Mittags am 1. Januar im Jahr 4713 vor Christus begann ein wichtiger astronomischer Kalenderzyklus. Es war der erste Tag des “Julianischen Datums”, das auch heute noch von allen Astronomen verwendet wird.

Reis anpflanzen war DER neue Hit im 5 Jahrtausend vor Christus! (Bild: USAID, Public Domain)

Komplizierte Kalender

Damals wurde kein Prophet oder Erlöser geboren. Kein König ist gestorben, kein Held hat eine Schlacht gewonnen und auch sonst hat niemand irgendwas von Bedeutung gemacht (zumindest nichts, von dem wir heute noch wissen). Der 1. Januar 4713 v.Chr. wurde erst im 16. Jahrhundert interessant für die Wissenschaftler. Die mussten sich mit genau den gleichen Dingen herumärgern, die auch schon die Erbauer des Sonnenobservatoriums von Goseck beschäftigt haben: Wie behält man den Überblick über die Zeit?

Bald ist ja wieder Ostern und wer sich einmal mit dem Problem der Berechnung des korrekten Osterdatums beschäftigt hat, der weiß: Kalenderrechnung ist, um das mal ganz direkt zu sagen, ein ziemlich nerviger Kram! Wer möchte, kann ja mal ausprobieren, spontan zu berechnen, wie viel Tage zwischen dem 17. Februar 1876 und dem 24. Juni 1965 liegen… Und wenn man dann noch anfängt und zurück geht zu Zeiten, als wir noch den julianischen Kalender und nicht den gregorianischen Kalender verwendet haben oder die ganzen Kalender, die davor benutzt wurden, dann wird es richtig kompliziert. Heute kann man Computer programmieren, die diese Aufgabe erledigen (und hoffen, keine der ganzen Schaltregeln und Kalenderumstellungen dabei zu übersehen). Aber früher musste man das alles per Hand rechnen. Und besonders die Astronomen hatten ihren Ärger mit dem Kalender. Einerseits waren sie dafür zuständig, den Kalender erst zu berechnen. Andererseits mussten sie auch damit rechnen. Man beobachtet zum Beispiel einen Stern; beobachtet ihn ein paar Wochen später nochmal und dann wieder ein paar Monate danach und am Ende will man die Daten auswerten und muss wissen, wie viele Tage genau zwischen den Beobachtungen lagen.

Und egal welches Kalendersystem man sich ausdenkt: Es wird nicht einfach werden. Das Universum hat uns mit einem Planeten bedacht, dessen Umlaufzeit um die Sonne kein ganzzahlig Vielfaches seiner Rotationsdauer um die eigene Achse ist. Wir könnten uns zwar simple System ausdenken, in denen eine Woche 10 Tage hat und ein Monat 10 Wochen oder sowas in der Art. Aber wenn wir den Kalender an die wiederkehrenden Jahreszeiten koppeln wollen, dann bleibt das Problem bestehen, dass die Erde für einen kompletten Jahreszeitenzyklus, also einen Umlauf um die Sonne, nun mal eben 365 Tage und einen Vierteltag braucht. Ohne irgendwelche Schaltregeln die in Jahren mit unterschiedlichen Längen resultieren, geht es nicht (Es sei denn, wir würden die Rotation der Erde verändern oder sie an eine andere Stelle im Sonnensystem schieben).

Für unseren Alltag brauchen wir einen Kalender, der an den Zyklus der Jahreszeiten gekoppelt ist. Aber zumindest für wissenschaftliche Aufgaben könnten wir uns einen ausdenken, der ein bisschen einfacher zu bearbeiten ist. Das dachte sich auch der Gelehrte Joseph Justus Scaliger im 16. Jahrhundert. Scaliger war kein Naturwissenschaftler – zumindest nicht im modernen Sinn, denn moderne Naturwissenschaft gab es damals nicht. Aber er beschäftigte sich auch intensiv mit alter Geschichte und antiker Astronomie und Philosophie und hatte ein Interesse daran, den Überblick über den ganzen Kalenderkram zu bewahren. Daher suchte er nach einem System, mit dem sich der Wust an unterschiedlichen Kalenderdaten vereinheitlichen lässt.

Drei Zyklen müssen reichen!

Scaliger hielt – aus Gründen die ich nicht genau eruieren konnte – besonders drei kalendarische Perioden für wichtig. Da ist zuerst einmal der Sonnenzyklus. Das hat nichts mit dem 11jährigen Zyklus der Sonnenaktivität zu tun; davon wusste man im 16. Jahrhundert noch nichts. Es geht um den Zeitraum, nach dem ein bestimmtes Datum wieder auf den gleichen Wochentag fällt. Im alten julianischen Kalender, der zu der Zeit noch im Einsatz war, sind das 28 Jahre. Alle 28 Jahre also hat sich das Zusammenfallen von Wochentag und Kalenderdatum vollständig wiederholt (im modernen gregorianischen Kalender sind es übrigens 400 Jahre). Der zweite Kalenderzyklus den Scaliger betrachtete war die Goldene Zahl (nicht zu verwechseln mit der Zahl des Goldenen Schnitts). Bei der Goldenen Zahl geht es um die sogenannte “Meton-Periode”. Dieser Zyklus war schon den alten Babyloniern bekannt, die festgestellt haben, dass 19 Jahre ziemlich exakt 235 kompletten Mondzyklen entsprachen. Die Goldene Zahl gibt an, wo genau sich ein Kalenderjahr im aktuellen Meton-Zyklus befindet. Das Jahr 1 vor Christus hat die Goldene Zahl 1 bekommen, das Jahr 1 nach Christus (ein Jahr Null existiert ja nicht) hat die Goldene Zahl 2, und so weiter bis man im Jahr 18 bei der Goldenen Zahl 19 angekommen ist und im Jahr 19 ein neuer Meton-Zyklus beginnt. Dieser Meton-Zyklus spielt bei der Berechnung des Osterdatums eine wichtige Rolle, weil es da ja darum geht, den ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling zu bestimmen und man hier Sonnen- und Mondzyklen berücksichtigen muss.

Der dritte Kalenderzyklus von Scaliger kommt vielleicht ein wenig überraschend. Dabei handelt es sich um die Indiktion und das ist ein 15jähriger Zyklus, den der römische Kaiser Justinian für Steuerberechnungen festgelegt hat. Schöne Buchhaltung scheint nicht ganz zu den religiösen und astronomischen Grundlagen der anderen beiden Zyklen zu passen, aber die Indiktion hat sich im Laufe der Zeit auch zu einem Referenzwert für diverse antike Kalendersysteme entwickelt und als Historiker musste man sich damit auskennen und sie berücksichtigen.

Scaliger hatte nun also drei Perioden: Eine von 28 Jahren Längen, eine mit 19 Jahren und eine mit 15 Jahren. Berechnet man das kleinste gemeinsame Vielfache dieser drei Zahlen, kommt man auf 7980 Jahre (28*19*15=7980). Für sein neues Kalendersystem wählte Scaliger also eine Periode von 7980 Jahren. Und als Nullpunkt wählte er den Tag, an dem die drei Zyklen das letzte Mal gleichzeitig auf “1” standen: den 1. Januar 4713 vor Christus. Damals kannte man auch noch keine Ereignisse, die vor diesem Zeitpunkt stattgefunden haben und es schien vernünftig, ihn als Nullpunkt für die gesamte Geschichtsschreibung anzusetzen. Scaliger nannte diesen Kalender mit einer Hauptperiode von 7980 Jahren das “Julianische Datum” und ob er sich dabei auf den julianischen Kalender bezog oder seinen Vater Julius Caesar Scaliger ehren wollte, ist nicht bekannt.

Ab jetzt wird nur noch gezählt!

In die Astronomie hielt dieses System allerdings 1849 Einzug. Da schlug der große Astronom John Herschel in seinem Buch “Outlines of Astronomy” vor, in Zukunft alle Zeitangaben vom 1. Januar 4713 v.Chr. aus zu berechnen. Und zwar ohne komplizierte Monate, Jahre und Schaltregeln. Der 1. Januar 4713 v.Chr. war der Tag 1 und jeden Tag wird einfach um 1 weiter gezählt. Heute, am 10. April 2014, schreiben wir zum Beispiel den Tag 2.456.758 des Julianischen Datums. Der Vorschlag von Herschel war so sinnvoll, dass sich das Julianische Datum schnell durchgesetzt hat und heute in der Astronomie weit verbreitet ist. So gut wie immer, wenn es darum geht, irgendwelche Zeiträume oder Daten anzugeben, wird die simple Tageszählung verwendet. Und wenn man wissen will, wie viele Tage zwischen zwei Kalenderdaten vergangen sind, muss man nur noch eine einfache Subtraktion durchführen und sich nicht mit Schaltregeln und anderem Kram herumärgern.

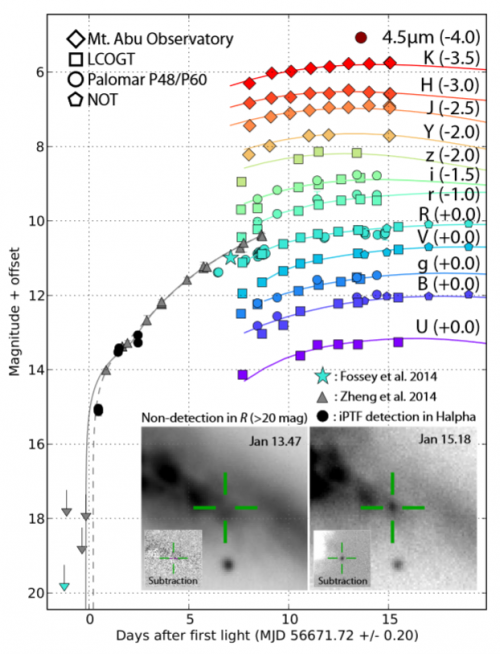

Helligkeitsmessung einer Supernova mit Julianischen Datum als Zeitangabe (Bild: Goobar et al, 2014)

Mit dem Julianischen Datum lassen sich nicht nur Tage, sondern beliebige Zeiten exakt angeben. Exakt jetzt (11:27 bei mir) beträgt das Julianische Datum 2456757.89392. Das wundert vielleicht den einen oder die andere, weil ich weiter oben ja noch geschrieben habe, heute wäre der 2456758te Tag des Kalenders. Aber genau genommen beginnt der erst um 12 Uhr Mittags (gemessen nach der Universal Time UTC), also um 14 Uhr Mitteleuropäischer Sommerzeit. Denn als die Astronomen das System übernommen haben, haben sie auch gleich festgelegt, dass der neue Tag nicht wie sonst um Mitternacht beginnt, sondern am Mittag. Im Gegensatz zu den meisten anderen Menschen arbeiten die Astronomen ja oft Nachts und fanden es störend, wenn sich ihre nächtlichen Beobachtungen immer über zwei Kalendertage erstreckten. Um das zu vermeiden legte man den Tageswechsel auf den Mittag und das hat man bis heute beibehalten, auch wenn die Astronomen mittlerweile auch nur noch selten in der Nacht arbeiten…

In der Astronomie ist man dem Julianischen Datum von Scaliger weitestgehend treu geblieben; in der Raumfahrt und der Geophysik benutzt man seit 1957 meistens das Modifizierte Julianische Datum, das aber auch nicht viel anders ist. Man hat nur den Nullpunkt vom Mittag des 1. Januar 4713 v. Chr. auf Mitternacht des 17. November 1858 verlegt um sich im Kalender 2.400.000,5 Tage zu sparen und aktuelle Daten mit weniger Ziffern bezeichnen zu können. Die simple Tageszählung hat sich aber da wie dort bis heute bewährt. Nur im Alltag müssen wir uns wohl weiterhin mit dem komplizierten Kalender und seinen ungleich langen Monaten und Schaltjahren herumärgern. Aber das ist vielleicht auch gut so: Denn wie sollte man sonst wissen, wann man Geburtstag feiern soll!

Kommentare (43)