Hinweis: Dieser Artikel ist ein Beitrag zum ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2016. Hinweise zum Ablauf des Bewerbs und wie ihr dabei Abstimmen könnt findet ihr hier.

Das sagt der Autor des Artikels, Orci über sich:

Orci ist Ingenieur im Chemieanlagenbau und hat dabei hin und wieder auch mit exotischen Messverfahren, z.B. der Radiometrie, zu tun.

——————————————

Radioaktivität ist ein faszinierendes Phänomen

Die Eigenschaft bestimmter Atomkerne spontan in Bruchstücke zu zerfallen und dabei Energie freizusetzen ist eine der spannendsten Entdeckungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts. In den Jahren und Jahrzehnten nach Henri Becquerels berühmter Erkenntnis, dass ein Stück eines Uransalzes eine lichtdicht eingepackte Photplatte zu belichten vermochte, haben ganze Generationen von Forschern die Radioaktivität, die radioaktiven Isotope und die von ihnen ausgesandte ionisierende (und nicht etwa radioaktive) Strahlung untersucht. Radiaktivität ist faszinierend, aber unverstanden – von vielerlei Seiten. Wenn es einen Effekt gibt, der die Janusköpfigkeit naturwissenschaftlicher Erkenntnisse zeigt, dann dieser.

Radioaktivität ist gefährlich – Radioaktive Elemente senden energiereiche ionisierende Strahlung aus, die in lebendem Gewebe große Schäden anrichten kann. Sie ist unsichtbar, unhörbar und nur in extremen Fällen spürbar. Damit entzieht sie sich unserer Alltagserfahrung, nur mit technischen Hilfsmitteln lässt sie sich nachweisen, nur mit viel erlerntem Wissen das Risiko richtig einschätzen.

Radioaktivität ist nützlich – Ob Strahlentherapie, Altersbestimmung oder Radionuklidbatterien – Radioaktivität ist das Prinzip hinter zahlreichen Anwendungen, die Leben retten, Lebensqualität erhöhen oder unser Wissen mehren können.

Im Folgenden möchte ich ein bisschen was von einer ganz besonderen (und nützlichen) Anwendung erzählen, die außerhalb des Kreises der Spezialisten so gut wie unbekannt ist – der Radiometrie mit Gammastrahlen.

Moderne Anlagen der Prozessindustrie kann man nur sicher betreiben, wenn man zu jeder Zeit über ihren Zustand informiert ist. Zu diesem Zweck sind die Anlagen mit Messgeräten ausgestattet, die hauptsächlich fünf Größen erfassen: Temperatur, Druck, Durchfluss, Füllstand und Dichte bzw. Konzentration. Die meisten Messaufgaben kann man mit den Standardgeräten der Hersteller lösen, z.B. den Füllstand eines Wassertanks mit einer hydrostatischen Druckmessung erfassen. Für komplexere Messaufgaben bzw. schwierige Prozessbedingungen (sehr hohe Temperaturen und Drücke, besonders aggressive und/oder giftige Stoffe) werden Spezialgeräte angeboten, die sich durch widerstandsfähigere Materialien oder besonders robuste Konstruktion auszeichnen. Aber manchmal reicht auch das nicht aus; dann muss man entweder den Prozess anpassen oder, falls unmöglich, auf ganz exotische Messverfahren zurückgreifen. Das ist dann oft die Stunde der Radiometrie und daher kommt auch ihr Wahlspruch: Wenn nichts mehr geht, geht Gamma!

Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach

Radiometrie leitet sich von den beiden Wortstämmen radius und metrica ab – das sind die lateinischen Wörter für Strahl und Maß. Das wort bedeutet also sinngemäß Mit Strahlen messen und das ist in der Tat genau das, was man tut. Im allgemeinen Sinn ist die Radiometrie die Lehre von der Strahlung, aber in der Prozessmesstechnik benutzt man den Begriff etwas spezieller. Dort steht er explizit für eine Messung, die auf dem Prinzip der Absorption von Gammastrahlung beruht. So werde ich ihn im Weiteren auch verwenden.

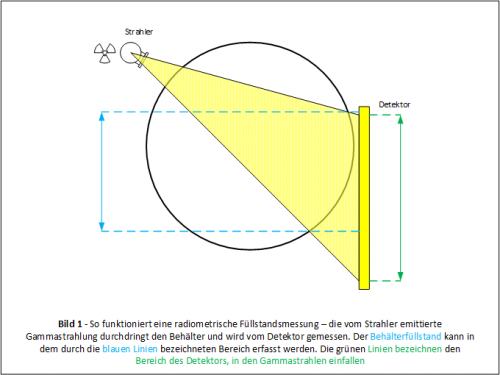

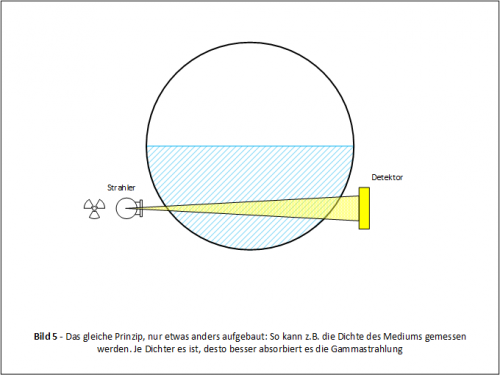

Eine Radiometrische Messung besteht aus einem Sender für Gammastrahlung – dem Strahler – und einem Detektor, der die einfallende Strahlung misst. Der Aufbau ist immer gleich und im Grunde nicht schwer zu verstehen.

Von den drei Arten ionisierender Strahlung, die beim radioaktiven Zerfall entstehen – Alpha-, Beta- und Gammstrahlung – ist nur die Gammastrahlung für Messungen interessant. Alpha- und Beta-Teilchen – kann man nicht brauchen, ihr Durchdringungsvermögen für Materie ist zu klein (was den Vorteil hat, dass sie sich leicht abschirmen lassen).

Der Strahler wird außen an der zu messenden Anlage angebracht. Das ist der große Vorteil der Radiometrie: Das Messystem hat keine Berührungspunkte mit dem Prozess. Egal wie heiß, giftig, äzend oder sonst wie gefährlich das zu messende Medium ist, egal unter welchem Druck es steht – eine radiometrische Messung geht immer (solange Platz und Geld zur Verfügung stehen. Ein nicht unwesentlicher Punkt). In der Prozessindustrie kommt man immer wieder an einen Punkt, an dem man mit den konventionellen Messverfahren nicht mehr weiter kommt – ein einfaches Beispiel könnte die Trommel in einem Prozess sein, bei dem Hochdruckdampf entsteht sein: Die Trommel ist ein Teil von Dampfkesseln, bei denen unter sehr hohem Druck stehendes flüssiges Wasser zunächst fast bis zum kritischen Punkt erhitzt wird. Wegen des hohen Druckes bleibt das Wasser, obgleich über 200 °C heiß, flüssig, bis es in die Trommel geleitet wird. Dort wird es teilweise entspannt und verdampft dabei zu Sattdampf, der dann überhitzt, also über die kritische Temperatur hinaus erwärmt oder sonst irgendwie weiterverwendet werden kann. Die Trommel muss immer mit einer Mindestmenge Wasser gefüllt sein, damit die Anlage nicht beschädigt wird. Der Füllstand muss kontinuierlich gemessen oder mindestens ein Mindstfüllstand durch einen Grenzwertgeber erfasst werden – bei großen Trommeln kann die Risikoabschätzung ergeben, dass die Messung sogar sicherheitsrelevant ist. State of the Art ist in diesen Fällen die geführte Radarmessung. Bei besonders großen Drücken und Temperaturen kann es aber sein, dass diese konventionelle Methode nicht mehr richtig funktioniert. Wasserdampf ist kein so einfach zu beherrschendes Medium, wie die Assoziation zu Wasser vielleicht vermuten lässt, wenn Temperaturen und Drücke in besonders große Höhen steigen. Man wäre dann an dem Punkt, an dem nichts mehr geht – außer Gamma.

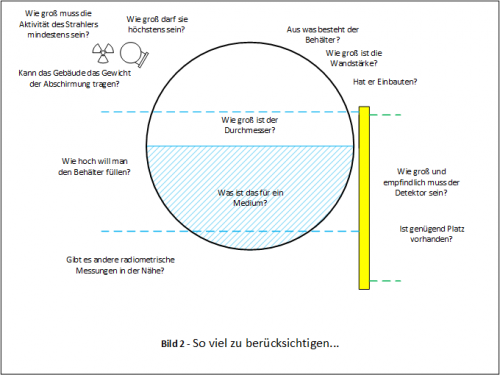

Bevor ein Hammerschlag getan wird, muss gerechnet werden. Geometrie des Behälters oder Anlagenteils, Absorption des Mediums, äußere Störeinflüsse und die Größe des Detektors muss man berücksichtigen. Ergebnis der Rechnung ist die notwendige Aktivität, die der Strahler haben muss – das ist die Anzahl Kernzerfälle pro Zeiteinheit. Aus dem Angebot der einschlägigen Hersteller wird dann das Produkt mit der kleinstmöglichen Aktivität ausgewählt (Erste Regel des Strahlenschutzes ist es, unnötige Strahlenexposition zu vermeiden). Strahler bestehen in der Regel aus Cobalt-60 oder Cäsium-137. Diese Stoffe sind chemisch stabil und handhabungssicher, haben eine passende spezifische Aktivität und die von ihnen emmitierte Gammastrahlung hat ein kleines Spektrum. Co-60 z.B. zerfällt praktisch immer unter Aussendung zweier Gammaquanten von ganz bestimmter Energie, die sich problemlos identifizieren lassen, Cs-137 sendet beim Zerfall in über 90 % der Fälle ein Gammaquant einer ganz bestimmten Energie aus. Die Detektoren sind dann natürlich so beschaffen, dass sie genau bei diesen Energien am empfindlichsten sind.

Die übliche Einheit der Aktivität ist auch heute noch, obwohl schon längst keine SI-Einheit mehr, das milli-Curie (mCi). Das hat praktische Gründe – übliche Aktivitäten liegen in der Größenordnung von 10 bis 10³ mCi und der Umgang mit glatten Zehnern fällt den meisten Menschen leichter als mit krummen Milliarden (1 mCi ist übrigens die Aktivität von 1 mg Radium-226 und zu Ehren des Forscherpaares Marie und Pierre Curie so definiert).

Ist ein passender Strahler ausgewählt, muss er in einem Abschirmbehälter untergebracht werden, denn ärgerlicherweise strahlt ein Strahler eben doch nicht nur in Richtung Detektor, sondern in alle Richtungen. Die zweite Regel des Strahlenschutzes lautet: Kann man Strahlenexpositionen nicht vermeiden, muss man sie auf ein Mindestmaß begrenzen. Deswegen umgibt man den Strahler mit einer Abschirmung aus Blei, die nur für den eng fokussierten Strahlungskegel eine Öffnung hat, mit dem gemessen werden soll. Blei nimmt man wegen seiner hohen Dichte, denn ein Stoff schirmt umso besser ab, je größer seine Dichte ist. Durch die Verwendung von Blei können die Baugrößen in einem erträglichen Rahmen gehalten werden. Aber auch so liegt die Masse eines kleinen Strahlers mit Abschirmung mindestens im Bereich einiger 10 Kilogramm. Die größten Abschirmbehälter können mehrere Tonnen wiegen. Radiometrie ist nichts für schwache Leute.

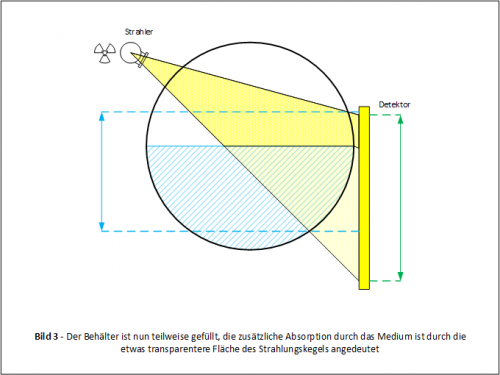

Der Strahler in unserem Beispiel wird so montiert, dass der Strahlungskegel durch die Trommel und das zu messende Medium reicht. Den Detektor montiert man auf der anderen Seite des Behälters, dem Strahler gegenüber, so dass der gersammte Strahlungskegel auf seine Oberfläche fällt. Damit will man unnötige Strahlenexposition des Personals vermeiden und verhindert damit gleichzeitig eine Verfälschung der Messergebnisse. Zuletzt muss der Detektor noch elektrisch mit dem Leitsystem verbunden werden, dann kann man die Messung in Betrieb nehmen. Zunächst wird der leere Behälter gemessen – die Abschirmung wird in Richtung Detektor geöffnet und der Strahler sendet Gammaphotonen durch den Behälter. Die von den Behälterwänden und -einbauten absorbierte Strahlung wird erfasst, damit man sie später ausgeblendet werden kann. Ist das getan, wird der Detektor selbst auf das zu messende Medium und den Messbereich kalibriert. Früher hätten wir unsere Trommel dazu noch tatsächlich mit Wasser füllen müssen, heutzutage kann man die Software der Geräte enstprechend parametrieren.

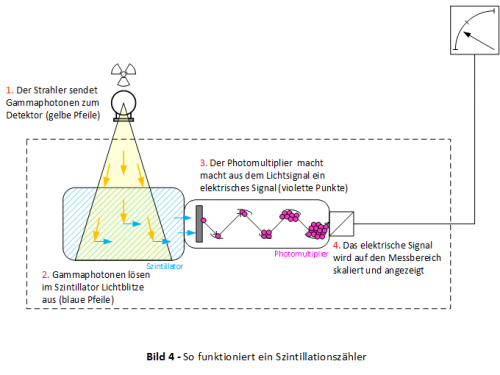

Strahlendetektoren für den Einsatz in Radiometrischen Messystemen funktionieren nach dem Prinzip des Szinillators: In einfachen Worten löst ein einfallendes Gammaquant einen Lichtblitz aus, der intern verstärkt und schließlich in ein elektrisches sogenanntes Einheitssignal umgesetzt wird. Dabei wird der gewünschte Messbereich des Behälterfüllstandes, z.B. 0-1.000 mm, in ein Stromsignal von zumeist 4-20 mA umgeformt (Geräte, die das tun nennt man deswegen Messumformer oder Transmitter) Die Anzahl einfallender Gammphotonen pro Zeiteinheit ist dabei ein Maß dafür, wie stark die vom Strahler gesendete Strahlung absorbiert wird. Und diese Absorption wiederum ist ein Maß für den Istwert des Füllstands.

Die Messung eines Behälterfüllstands ist zwar die häufigste Anwendung und in der Tat heißt auch der Wikipedia-Artikel explizit Radiometrische Standmessung, aber in Wirklichkeit kann die Radiometrie noch viel mehr.

Weil das Prinzip immer dasselbe ist – Absorption von Gammastrahlung in einem dichten Medium – kann man im Prinzip alles radiometrisch messen, was die Dichte des Messgutes beinflusst, wie z.B. den Druck eines komprimierten Gases. Man stelle sich einen Reaktor vor, in dem Phosgen oder Ethylenoxid bei 100 bar und wenigen Kelvin unter der Explosionsgrenze miteinander reagieren sollen. Konventionelle Druckmessgeräte haben mit Ethylenoxid Probleme, weil es spontan polymerisieren und damit die Messeinrichtung verkleben kann, zudem ist es hochexplosiv und giftig; Phosgen ist sehr gifitig. Radiometrisch geht es berührungsfrei. Überhaupt glänzt die Radiometrie vor allem dort, wo das Messgut giftig ist und jedes andere Messgerät verkleben würde. Aber das ist immer noch nicht alles – Die Dichte kann auch direkt gemessen werden, z.B. die Konzentration heißer, hochkonzentrierter Salpetersäure, deren Handhabung zum Schwierigsten gehört, was es in der Prozessindustrie so gibt.

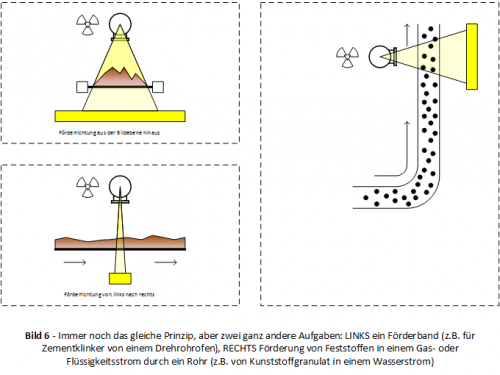

Auch der Massenstrom von Feststoffen auf einem Transportband kann radiometrisch erfasst werden. Zement wird z.B. bei ca. 1.400 °C in einem Drehrohrofen gebrannt. Der immer noch rotglühende Rohzement wird vom Ofen in einen Bunker gefördert. Eine Radiometrische Messung ist im Moment die beste Möglichkeit, die Messaufgabe zu erfüllen, die nicht von den sehr hohen Temperaturen beeinträchtigt wird und gleichzeitig genau genug ist. Dabei strahlt der Strahler senkrecht von oben durch das Messgut und das Transportband hindurch auf den darunter befindlichen Detektor. Über den Zeitverlauf der Absorption und die Bandgeschwindigkeit kann man den Massenstrom erfassen. Dasselbe Prinzip lässt sich auch bei der pneumatischen oder hydraulischen Förderung von Feststoffen durch Rohrleitungen anwenden – Strahler und Detektor werden dann einfach einander gegenüber außen an der Rohrleitung befestigt. Die Strahlung wird entsprechend des Feststoffanteils im Fördermedium absorbiert und so der Durchfluss bestimmt.

Überdies bieten Radiometrische Messungen den Vorteil, fast immer nachträglich nachgerüstet werden zu können. Der nachträgliche Einbau von Messgeräten in eine vorhandene Anlage erfordert in der Regel umfangreiche bauliche Veränderungen: Rohrleitungen müssen aufgetrennt und neu verlegt, Behälter aufwändig umgebaut, vielleicht andere Geräte versetzt werden – ein riesen Rattenschwanz. Ein radiometrisches Messystem wird – überspitzt ausgedrückt – einfach außen angebaut.

Aber nicht nur Stoffe in Behältern können gemessen werden, es ist sogar möglich, in das Innere von dickwandigen Behältern hineinzusehen, die für Röntgenstrahlen fast undurchsichtig sind. Das wird z.B. dann gemacht, wenn in einer chemischen Fabrik eine Kolonne nicht mehr richtig funktioniert und man herausfinden will, ob Böden oder andere Einbauten verformt oder aus ihren Verbänden gerissen wurden. Auch dickwandige Reaktoren oder Rohrleitungen kann man so zerstörungsfrei auf Korrosion oder mechanische Beschädigung überprüfen – gemessen an ihren Möglichkeiten ist Radiometrie ein Tausendsassa.

Die vielen Vorteile erkauft man sich mit vielen Nachteilen

Weil die Detektoren so empfindlich sind, reagieren sie heftig auf Störungen. Wird irgendwo in der Anlage oder in der Nachbarschaft z.B. eine Rohrleitung geröntgt, kann das die Messung durcheinander bringen. Evtl. reicht sogar ein Mensch, der am selben Morgen noch Kontrastmittel hat nehmen müssen, um im wahrsten Sinn des Wortes im Vorbeigehen die Messung zu verfälschen.

In der Praxis muss man auch noch jede Menge administrativen Kram beachten: Die Messung muss der Strahlenschutzverordnung genügen, der Betreiber muss einen Strahlenschutzbeauftragten benennen (der die nötige Sachkenntnis nachweisen muss!), die zuständige Behörde muss involviert werden, es gibt zusätzliche Dokumentations- und Nachweispflichten, aus normalen Mitarbeitern werden beruflich Strahlenexponierte Personen mit allem was an Untersuchungen und Dokumentation zusammenfällt – und das ist nur die Spitze des Eisbergs. In der Wirklichkeit kostet die Messung (inklusive Planung & Montage) an sich schon 5 bis 10 Mal so viel, wie ein koventionelles Gerät und etwa dieselbe Summe kommt über ihre Lebensdauer noch an zusätzlichem Aufwand dazu.

Von den vielen Hundert oder gar Tausend Kilogramm Blei, die der Betreiber dann in seiner Anlage zu liegen, stehen oder hängen hat und die man erst mal irgendwo unterbringen muss, gar nicht erst anzufangen…

Radiometrie will wohlüberlegt sein.

Wenn nichts mehr geht, geht Gamma – aber wie lange geht noch Gamma?

Radiometrie kann viel, aber hat auch viele Nachteile und deswegen ist die Frage berechtigt, ob sie nicht irgendwann verschwinden wird, weil die konventionelle Messtechnik ja auch nicht auf der Stelle tritt.

Meiner unmaßgeblichen Meinung nach vielleicht, aber sicher nicht so schnell.

Radiometrie besetzt eine kleine Nische hochspezialisierter Anwendungen. Sie wird dann und nur dann eingesetzt, wenn alles andere versagen würde.

Wenn nichts mehr geht, geht Gamma – nur wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, nur wenn die Prozessbedingungen so extrem sind, das nichts anders funktioniert, werden Zeit, Geld und Aufwand in eine radiometrische Messung investiert. Die Entwicklung im Anlagenbau geht immer stärker hin zu diesen Extremen, zum Ausreizen der physikalischen Grenzen des Materials, zum Fahren der Anlage am Anschlag des technisch möglichen. Da werden Exoten wie die Radiometrie zumindest noch für lange Zeit ihre ökologische Nische finden.

Kommentare (40)