[Dieser Artikel entstammt der Recherche zu meinem Newton-Buch, haben dann aber aus verschiedensten Gründen keinen Platz mehr im fertigen Werk gefunden. Der erste Teil dieser Serie findet sich hier.]

Der amerikanische Meteorologe Edward Lorenz war im Jahr 1961 nicht daran interessiert, eine neue Temperaturskala zu definieren. Er wollte das schaffen, um das sich die Meteorologen auch heute noch bemühen (und woran sie leider immer noch oft genug scheitern): Das kommende Wetter vorhersagen. Und das nicht nur für den nächsten Tag, sondern möglichst weit für die Zukunft. Um zu verstehen, warum das so schwierig zu sein schien, entwickelte er ein Modell, das die Luftbewegungen in der Atmosphäre der Erde beschreibt. Das, was dort abläuft ähnelt den Vorgängen in meiner Kaffeetasse: Warme Luft (oder warmer Kaffee) steigt nach oben auf, kühlt dort ab und sinkt wieder nach unten. Dieser Prozess wird „Konvektion“ genannt und liegt auch Newtons Abkühlungsgesetz zugrunde, das beschreibt, wie Wärme mittels genau dieser Konvektion transportiert wird.

Lorenz war natürlich nicht in der Lage, in seinen mathematischen Gleichungen die reale Atmosphäre naturgetreu nachzubilden. Er schuf nur ein sehr vereinfachtes Modell um es mit Computern zu untersuchen. Natürlich standen ihm damals nicht die leicht bedienbaren und leistungsstarken Rechner zur Verfügung, die heute überall zu finden sind. Lorenz musste mit Geräten arbeiten, die langsam, unhandlich und schwer zu bedienen waren. Aber sie konnten simple Rechnungen immer noch viel schneller ausführen als ein Mensch und genau darauf kam es ihm an.

Computer waren früher noch etwas unhandlich (Bild: gemeinfrei)

Der Prozess war eigentlich recht einfach: Der aktuelle Zustand von Lorenz’ Modellatmosphäre wurde durch drei Zahlen beschrieben. Die Bewegung der Luft ließ sich mit diesen Zahlen und den mathematischen Gleichungen beschreiben, die Lorenz entwickelt hatte. Man setzt die Zahlen in die Gleichungen ein und berechnet damit, wie das System ein Stückchen weiter in der Zukunft aussehen wird. Die drei Zahlen, die man als Ergebnis erhält, benutzt man als Ausgangspunkt für eine weitere Rechnung, um noch ein bisschen weiter in die Zukunft zu blicken. Und so weiter – im Prinzip sollte es so möglich sein, beliebig weit voraus zu blicken. Die Rechenarbeit erledigte der Computer und die langfristige Wettervorhersage sollte kein Problem mehr darstellen.

Und anfangs schien auch alles nach Plan zu laufen. Lorenz Programm produzierte lange Zahlenreihen, die beschrieben, in welche Richtung und mit welcher Stärke der Wind in der Modellwelt wehte. Je nachdem welche Anfangswerte Lorenz verwendete, gab es heftige Wirbelstürme oder windstilles Wetter. Aber dann stieß er auf ein seltsames Phänomen. Er wollte eine früher durchgeführte Rechnung noch ein Stück weiter in die Zukunft verfolgen. Und anstatt alles noch einmal komplett von Anfang an zu simulieren, suchte sich Lorenz ein paar Datenpunkte aus seinen ausgedruckten Ergebnissen und verwendete sie als Startwerte für eine neue Rechnung. Er ging davon aus, dass diese neue Simulation zuerst den schon bekannten Ergebnissen der früheren Berechnung folgen würde und wollte dann beobachten, wie die zukünftige Entwicklung seines Computerwetters verlaufen würde.

Zu seiner Überraschung musste Lorenz feststellen, dass die Daten sehr schnell sehr massiv voneinander abwichen. Das simulierte Wetter war beim zweiten Durchgang völlig anders als beim ersten Mal. Aber das konnte eigentlich nicht sein, denn das Computerprogramm zur Berechnung der Daten war in beiden Fällen absolut identisch und er hatte ja auch die gleichen Startwerte für die Simulation verwendet. Oder vielleicht doch nicht?

Als Lorenz sich die Sache genauer ansah, stellte er fest, welchen Fehler er gemacht hatte. Auf den ausgedruckten Blättern der früheren Ergebnisse wurden die Zahlen aus Platzgründen nur mit drei Stellen hinter dem Komma angegeben. Im Computer selbst wurde aber mit sechs Stellen gerechnet. Lorenz ging davon aus, dass es keinen Unterschied machen würde, wenn er diese letzten Kommastellen einfach weglassen würde. Aber das war ein Irrtum. Ein sehr großer Irrtum sogar, aus dem ein völlig neues Verständnis der Natur entstehen sollte.

Bis dahin gingen die meisten Physiker davon aus, das kleine Veränderungen an einem System keine weitreichenden Folgen haben können. Und in den meisten Fällen ist das auch so. Es spielt keine Rolle, ob ich ein paar Körnchen mehr oder weniger Zucker in meinen Kaffee gebe, genau so wenig wie es eine Rolle spielt, ob ich ihn ein paar Millisekunden länger oder kürzer umrühre. Am Ende wird der Kaffee in der Tasse so gut wie identisch schmecken und aussehen. Das gleiche Prinzip sollte eigentlich auch für das Wetter in der Atmosphäre der Erde gelten. Ein kleiner Unterschied in der Temperatur von ein paar Hundertstel Grad oder eine Differenz in der Windgeschwindigkeit von ein paar Millimetern pro Sekunde sollte keinen allzu großen Einfluss auf das zukünftige Wetter haben. Aber Lorenz’ Simulationen zeigten genau das Gegenteil: die winzigen Änderungen, die er durch das Ignorieren der letzten Nachkommastellen seiner Anfangswerte verursacht hatte, führten am Ende der Berechnung zu einer komplett anderen Wettervorhersage für die Zukunft.

Wettervorhersagen sind knifflig! (Bild: NOAA, gemeinfrei)

Dieses Phänomen ist heute als der „Schmetterlingeffekt“ auch über die Grenzen der Naturwissenschaft hinaus weit bekannt. Fälschlicherweise kann man in diesem Zusammenhang oft hören, dass „der Flügelschlag eines Schmetterlings in Brasilien einen Wirbelsturm in Europa auslösen kann“ (oder ähnliches). Dahinter steckt allerdings ein falsches Verständnis der Zusammenhänge. Es geht nicht darum, dass ein Schmetterling tatsächlich für das zukünftige Wetter verantwortlich sein kann und genaugenommen nicht einmal darum, das kleinste Änderungen sich im Laufe der Zeit so sehr aufschaukeln können, um dramatische Folgen nach sich zu ziehen.

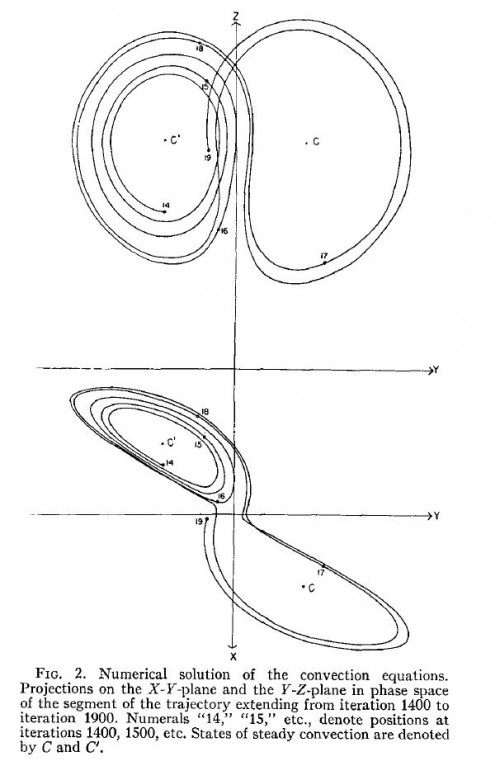

Der Schmetterlingseffekt ist nur eine Metapher für die extreme Unvorhersagbarkeit mancher physikalischer Phänomene. Manche Zusammenhänge in der Natur sind so enorm komplex, dass schon kleine Änderungen, vergleichbar mit den Änderungen die der Flügelschlag eines Schmetterlings in der Atmosphäre der gesamten Erde verursacht, ausreichen, um es in einen völlig anderen Zustand überzuführen. Ein Bild aus der wissenschaftlichen Facharbeit von Lorenz illustriert das auf dramatische Weise und wurde später zu einer der Ikonen der Chaostheorie. Obwohl das vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick erkennbar ist. Die Abbildung 2 auf Seite 137 der Ausgabe 20 des „Journal of the Atmospheric Sciences“ ist ein simples schwarz weißes Diagramm und zeigt eine Linie, in Form einer verschlungen, liegenden Acht. Sie gibt an, wie sich die Modellatmosphäre im Laufe der Zeit verändert und war das erste Bild dessen, was später als „seltsamer Attraktor“ bekannt werden sollte.

Das erste Bild der chaotischen Seltsamkeit (Lorenz, 1963)

Ein normaler, also nicht seltsamer Attraktor ist einfach zu verstehen. Ein einfaches Pendel zum Beispiel wird im Laufe der Zeit immer langsamer hin und her schwingen und irgendwann nur noch bewegungslos nach unten hängen. Egal ob man es anfangs stark anstößt oder nur sanft in Bewegung versetzt: Früher oder später wird es immer den gleichen Endzustand einnehmen. Diese Position ist ein „Attraktor“ des Pendels, also ein Zustand, auf den es immer zusteuert. So ein Attraktor muss dabei auch nicht immer so ereignislos wie in diesem Beispiel. Bei einer Standuhr wird das Pendel nie zum Stillstand kommen, da die Mechanik es immer weiter antreibt und immer neue Energie von außen in das System bringt. Die gleiche Mechanik sorgt aber auch dafür, dass das Pendel immer exakt regelmäßig schwingt. Würde man aus Versehen an die Pendeluhr stoßen und sie ein bisschen zum Wackeln bringen, dann würde auch das Pendel nicht mehr exakt schwingen. Aber nur kurzfristig, denn die Mechanik zwingt es immer wieder zur gleichen, regelmäßigen Schwingung zurück. In diesem Fall ist genau dieser Zustand des exakten hin und her Schwingens der Attraktor des Systems.

Lorenz’ simulierte Computeratmosphäre dagegen schien einen Attraktor völlig anderer Art zu besitzen. Es gab hier keinen „Ruhezustand“ wie beim Pendel, denn ansonsten würde sein Diagramm anstatt einer verschlungenen Linie nur einen simplen Punkt zeigen. Es gab auch kein einfaches periodisches Verhalten wie bei der Pendeluhr, bei der sich das Wetter im Laufe der Zeit immer auf die gleiche Art und Weise verändert, denn dann müsste das Diagramm eine geschlossene, kreisförmige Linie zeigen. Stattdessen sah Lorenz ein Verhalten, das mit dem Wort „seltsam“ bei weitem nicht ausreichend charakterisiert ist. Die Atmosphäre unterlief einem ständigen Wandel, bei der das simulierte Wetter zwar immer wieder einem früheren Zustand ähnelte, aber niemals exakt gleich war. Die Form des seltsamen Attraktors war so komplex, das die normale Geometrie nicht mehr ausreicht, um sie zu beschreiben. Es war kein Punkt und auch keine Linie, sondern etwas „anderes“; eine Struktur, die so sehr in sich selbst verschachtelt und verdreht war, dass sie nicht exakt gezeichnet, sondern nur mathematisch betrachtet werden kann.

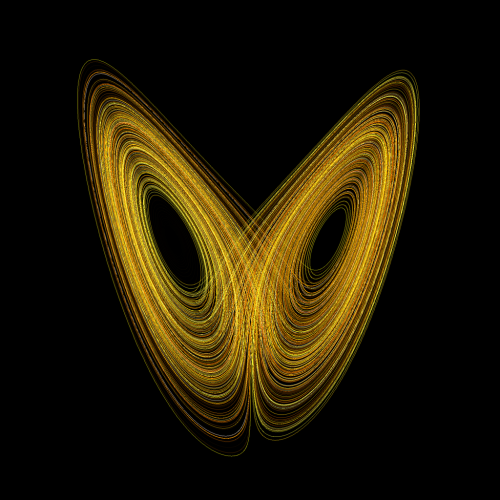

Ein modernes Bild des seltsamen Attraktors Bild: Public Domain

Mit genau so einer mathematischen Betrachtung eines seltsamen Attraktors habe ich vor vielen Jahren auch meine eigene wissenschaftliche Karriere begonnen. Nach dem Grundstudium hatte ich mich entschlossen, mich in Zukunft mit der Bewegung von Sternen, Planeten, Asteroiden und anderen Himmelskörpern zu beschäftigen und deswegen begonnen, in der Arbeitsgruppe für Himmelsmechanik an der Universitätssternwarte Wien mitzuarbeiten. Eine der ersten Aufgabe, die mir der Arbeitsgruppenleiter damals zur Übung übertragen hatte, war die Untersuchung des sogenannten „Hénon-Heiles-System“. Es war ein Computermodell wie das von Lorenz, nur das hier nicht die Strömungen der Luft in der Atmosphäre dargestellt wurde, sondern die Bewegung von Sternen in einer Galaxie. Denn in den Jahrzehnten seit der grundlegenden Arbeit von Lorenz haben die Wissenschaftler festgestellt, dass nicht nur die Meteorologie mit der Unvorhersagbarkeit zu kämpfen hat. Das Chaos war überall!

Glücklicherweise war ich damals Ende der 1990er Jahre in einer wesentlich komfortableren Position als es Edward Lorenz in den 1960er Jahren war. Zu meiner Zeit war die Bedeutung des Chaos für die Beschreibung der Natur allgemein anerkannt. Es gab dazu Vorlesungen an den Universitäten, jede Menge Lehrbücher, Arbeitsgruppen an allen entsprechenden Forschungseinrichtungen, Fachzeitschriften, Konferenzen, und so weiter. Die Erforschung des Chaos war eine eigene Wissenschaft geworden. Lorenz und seine Kollegen hatten es da viel schwieriger. Den Mathematikern war die Arbeit mit den Computern nicht mathematisch genug und die Physiker waren schwer zu überzeugen, dass die seltsamen Phänomene eine Rolle für ihre Arbeit spielen könnten. Die Pioniere der Chaostheorie saßen zwischen den Stühlen. Sie beschäftigten sich mit Mathematik und Physik, ohne dabei Teil der mathematischen oder physikalischen Wissenschaftswelt zu sein. Junge Studenten, die sich mit dem Chaos beschäftigen wollten, fanden keine Doktorandenstellen und es gab keine Fördergelder, die für diese Art der Forschung vorgesehen waren. Es dauerte bis in die 1980er Jahre, bevor sich die Beschäftigung mit dem Chaos als eigenständiger Wissenschaftszweig etabliert hatte. Und bis man endlich vernünftig verstehen konnte, was denn nun mit meinem Kaffee eigentlich los ist. Darum geht es dann in Teil 3 der Serie.

Kommentare (17)