Dieser Artikel ist Teil des ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2017. Informationen zum Ablauf gibt es hier. Leserinnen und Leser können die Artikel bewerten und bei der Abstimmung einen Preis gewinnen – Details dazu gibt es hier. Eine Übersicht über alle am Bewerb teilnehmenden Artikel gibt es hier. Informationen zu den Autoren der Wettbewerbsartikel finden sich in den jeweiligen Texten.

Dieser Artikel ist Teil des ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2017. Informationen zum Ablauf gibt es hier. Leserinnen und Leser können die Artikel bewerten und bei der Abstimmung einen Preis gewinnen – Details dazu gibt es hier. Eine Übersicht über alle am Bewerb teilnehmenden Artikel gibt es hier. Informationen zu den Autoren der Wettbewerbsartikel finden sich in den jeweiligen Texten.

——————————————————————————————————————

Wir bauen einen Röntgenlaser

von Sebastian

Ich studiere noch immer physikalische Technik und wenn ich auf anderen Seiten Texte schreibe oder Vorträge halte, blogge ich auch weiterhin unter nulliusinverba.blockblogs.de.

Röntgenlaser sind in der Forschung gerade der letzte Schrei. Vom LHC über DESY, bis hin zum European XFEL – all diese Akronyme arbeiten mit solchen Lasern. Aber warum eigentlich? Was ist das besondere an den Lasern, was verspricht man sich davon und wieso lässt mich meine Uni keinen bauen? All diese Fragen versuche ich hier zu beantworten

Es gibt eine ganze Menge Dinge, die einem im Studium so versprochen werden. Endlose Studentenpartys auf denen ausschließlich promiskuitive Menschen rumrennen, die nebenbei auch noch die intellektuelle Elite des Landes darstellen. Es hagelt Versprechen von der freien Entfaltung der Persönlichkeit und Nächten gefüllt mit anregenden Gesprächen.

Was dir allerdings niemand erzählt ist, dass das Studium stellenweise so stressig wird, das man zwischendrin zu nichts anderem mehr kommt. Das führt dann gerne mal dazu, dass die abendlichen Schlemmereien durch die Palette quasi sämtlicher kinder-Produkte, sowie Mango-Häagen-Dasz ihr zerstörerisches Potenzial frei entfalten können. Oder auf Deutsch gesagt: Weil ich nur am Ackern bin, werde ich zu fett für meine kurzen Hosen.

Wenn sich diese Hitzewallungen und der Stress wenigstens auszahlen würden, wäre ja alles nur halb so wild, aber auch nach etwas mehr als 3 Jahren des Studiums traut man mir noch immer nicht zu, Kleinigkeiten wie einen Röntgenlaser zu bauen. Ich soll zwar zu dem Thema einen Vortrag halten, aber wenn ich dann nach den nötigen Materialien für den Bau frage, höre ich immer dieselben Antworten:

„Guter Witz, aber dafür haben wir leider kein Geld.“

„Sie können nicht einfach anfangen hier einen Röntgenlaser zu bauen, sind Sie jetzt komplett durchgeknallt?“

„Wie sind Sie in meine Küche gekommen?“

Und so weiter…

Das ist allerdings extrem schade, da Röntgenlaser nicht nur eine der genialsten sondern auch eine der nützlichsten Erfindungen sind, welche die angewandten Wissenschaften in den letzten Jahren hervorgebracht haben. Mit diesen Lasern soll es möglich sein, chemische Prozesse auf atomarer Skala zu beobachten, Fotos vom inneren einzelner Moleküle zu machen und neue Werkstoffe zu analysieren. Dabei sind die Möglichkeiten zum Bau eines Röntgenlasers quasi unbegrenzt und je nach Anwendungsgebiet existieren auch verschiedene Bauweisen. Da ich aber nicht unendlich viel Platz zur Verfügung habe, reden wir heute “nur” über sogenannte Freie-Elektronen-Laser die Strahlung im Röntgenbereich erzeugen (auch “X-Ray-Free-Electron-Laser”, kurz “XFEL” genannt) und mit denen man in erster Linie Vorgänge auf mikroskopischen Skalen beobachten kann.

Und da kommen wir auch zum ersten Nachteil dieser Laser, denn ein einfacher Garten reicht leider nicht, um so ‘ne Anlage aufzubauen:

Das gute Stück auf dem Foto ist rund 3 Kilometer lang und wer keine unglaublich verständnisvollen Nachbarn hat oder nicht zufällig ‚nen Tunnelbohrer im Keller findet, der ist in seinen Möglichkeiten zum Bau doch stark eingeschränkt.

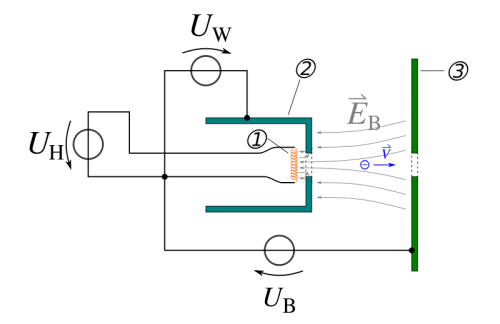

Der Grund für diesen etwas opulenten Aufbau liegt in der Anstrengung, die man betreiben muss, um am Ende aus so einem Elektron die nötige Röntgenstrahlung zu quetschen. Ich meine, eigentlich isses nicht schwierig. Bisschen Löten, Strom drauf, beten, fertig. Der Teufel steckt, wie immer, leider im Detail. Aber immer schön der Reihe nach. Erstmal brauchen wir nämlich ein paar Elektronen und die bekommen wir z.B. aus der sogenannten “Glühkathode”. Das ist nichts anderes, als ein aufgewickelter Draht durch den viel Strom geleitet wird. Dieser Strom gibt den Elektronen im Draht die nötige Energie, um selbigen zu verlassen und frei in der Gegend rumzufliegen. Dabei scheren sich die Elektronen leider nicht sonderlich darum, wo sie austreten und in welche Richtung sie fliegen, weshalb man sie erstmal fokussieren muss. Dafür wird erstmal eine Art Kuchenhaube mit einem Loch in der Mitte über die Glühkathode gestülpt und mit einer negativen Spannung versehen. Elektronen sind auch negativ geladen und gleiche Ladungen stoßen sich ja bekanntlich ab, sodass sie nur an einem Punkt durch diese Kuchenhaube – die von Profis auch “Wehneltzylinder” genannt wird – entkommen können. Nämlich genau in der Mitte des Lochs, wo der Abstand zum negativ geladenen Zylinder am größten ist. Um unsere Elektronenkanone (und ja, sie heißt wirklich so) zu vollenden, müssen wir die Elektronen noch ein wenig beschleunigen, damit wir später mit ihnen arbeiten können. Dafür wird eine weitere Platte mit einem Loch hinter den Zylinder gepackt und an den Stromkreislauf der Glühkathode angeschlossen. Die Platte wird dadurch zur Anode. Kathode und Anode bilden dann ein elektrisches Feld (oder genauer: Eine Potentialdifferenz), das die Elektronen beschleunigt und in den eigentlichen Beschleuniger schießt.

Skizze einer Elektronenkanone

Von Stündle – Eigenes Werk, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14950743

Bevor ihr jetzt zum Elektronikfachhandel um die Ecke sprintet und nach den Bauteilen fragt, will ich euch gleich einen Tipp zur Optimierung mitgeben: Klar kann man die Elektronen mit so einer Kanone in den eigentlichen Beschleuniger schießen, aber wenn ihr den Laser im großen Stil betreiben wollt, dann solltet ihr die Elektronen durch Mikrowellenstrahlung beschleunigen, das spart richtig Geld und reduziert die Länge des Lasers um locker 0,04%. Taschenformat, quasi.

Und jetzt geht die Party so richtig los. Denn wenn wir Röntgenstrahlung erzeugen wollen, können wir uns nicht mit dem bisschen Tempo zufriedengeben, das so ein Elektron in der Kanone mitbekommt. Wir brauchen Driftröhren! Und bevor ihr fragt: Nein, es ist noch cooler als es klingt!

Stellen wir uns mal vor, wir wollen schnell Zementsäcke vom Lieferwagen zum Betonmischer transportieren. Wir stellen uns in einer Reihe nebeneinander auf, einer holt den Sack aus dem Auto, wirft ihn zur nächsten Person, diese übergibt ihn an den Nebenmann und so weiter. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, so einen Zementsack entgegenzunehmen. Man könnte ihn auffangen, in eine Ruhelage bringen und ihn anschließend aus eigener Kraft beschleunigen und zur nächsten Person werfen. Die Methode ist halt leider extrem langsam und ineffizient, vor allem weil sie viel Kraft kostet. Effizienter ist es, wenn man den Schwung mitnimmt, den der Zementsack ohnehin schon hat, ein bisschen eigene Kraft dazugibt und den Sack so möglichst schnell zur nächsten Person weitergibt. Wenn alle Personen den richtigen Rhythmus haben, kriegen die Zementsäcke dabei sogar eine ziemlich hohe Geschwindigkeit. Und genau so funktionieren die Driftröhren.

![Aufbau einer Driftröhre (Ausschnitt) By Sgbeer (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons](https://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/files/2017/09/Driftröhre-500x160.jpg)

Aufbau einer Driftröhre (Ausschnitt)

By Sgbeer (Own work) [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Die orangenen Röhren sind die Driftröhren, an die (mal wieder) eine elektrische Wechselspannung angelegt wird. Immer wenn ein Elektron auf eine Röhre zufliegt, wird diese positiv geladen, und zieht das Elektron so an. Sobald das Elektron die Röhre passiert hat, wird sie negativ geladen, um zu verhindern, dass das Elektron abgebremst wird und die nächste Röhre bekommt eine positive Ladung verpasst. Auf diese Weise wird das Elektron immer weiter beschleunigt. Da die Wechselspannung zeitlich aber sehr exakt getimed werden muss, damit die Elektronen auch wirklich durchgehend beschleunigt werden, muss man bedenken, dass die Elektronen weniger Zeit in einer Röhre verbringen, je schneller sie werden. Damit die Elektronen also in jeder Röhre unabhängig von der Geschwindigkeit die gleiche Zeit verbringen, werden die Röhren im hinteren Teil des Aufbaus entsprechend länger angelegt.

Und auch hier wieder der Profitipp: Wenn die Elektronen in den Röhren stecken, wirken diese quasi wie ein Faradayscher Käfig und das Elektron interagiert in dem Moment nicht mit dem elektrischen Feld.

Sobald die Elektronen also die nötige Geschwindigkeit haben (99,99999996% der Lichtgeschwindigkeit), ist es an der Zeit, die Röntgenstrahlung aus ihnen herauszupressen. Dafür baut man eine weitere Röhre aus Magneten, die nebeneinandergepackt werden, wobei sich die Pole abwechseln:

![By Bastian Holst [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons](https://scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/files/2017/09/Undulator-500x354.png)

By Bastian Holst [GFDL or CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

In diesem sogenannten “Undulator” werden die Elektronen auf einen Slalomkurs gezwungen. Dieser Slalom bedeutet nichts anderes, als dass die Elektronen eine Kurve fliegen, also eine Beschleunigung erfährt und dabei Strahlung abgibt. In diesem Fall sind das Photonen mit der Energie von Röntgenstrahlung. Diese Photonen bewegen sich schneller als die Elektronen die sie aussenden, können sie also überholen. Einige dieser Photonen treffen wiederum auf Elektronen und werden von diesen absorbiert. Dadurch werden einige Elektronen beschleunigt, andere abgebremst. Mehrere Elektronen mit gleicher Geschwindigkeit bündeln sich also in kleinen Paketen und strahlen in jeder Kurve die sie fliegen, im Gleichtakt extrem kurze und intensive Röntgenphotonen – oder besser – Röntgenblitze ab. Und genau damit werden dann die Experimente durchgeführt.

Die Elektronen werden jetzt nicht mehr benötigt, und vom Unudlator in eine separate Röhre geleitet, die in einen sogenannten “Beam Dump” mündet, welcher die Energie der Elektronen absorbiert. Am LHC besteht einer dieser Beam Dumps zum Beispiel aus einem 7 m langen und 70×70 cm breiten, wassergekühlten Graphitblock, welcher von einem Stahlmantel umgeben ist. Drumherum wurden außerdem 750 Tonnen massive Eisenblöcke gestapelt.

Für unseren Hausgebrauch ist das vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, wir könnten uns auch damit zufrieden geben, den Elektronenstrahl ins Haus genau der Nachbarn zu leiten, die wir eh nicht mögen. Die kriegen das schon hin, ich meine, wer wirklich JEDEN Samstag um 9 den Rasen mäht, der kommt mit sowas auch klar.

Die Elektronen sind also entsorgt und wir können jetzt die Röntgenstrahlen nutzen, um die Welt zu erobern Experimente durchzuführen. Wir könnten zum Beispiel Menschen Wasser verdampfen:

Oder wir nutzen den Laser, um Zellen und Moleküle während einer chemischen Reaktion zu beobachten, was am Ende nicht nur zu einem besseren Verständnis dieser Vorgänge führt, sondern auch zu neuen und besseren Medikamenten.

Will man jetzt rausfinden, wie eine chemische Reaktion im Detail abläuft, oder ein Molekül aufgebaut ist, benötigt man einen riesigen Haufen Geduld. Bei einer chemischen Reaktion werden von unterschiedlichen Stadien dieser Reaktion hunderttausende, besser noch, millionen einzelner Aufnahmen gemacht. Die Photonen treffen auf die Moleküle, werden an diesen gestreut und aus diesem Streumuster – genauer, aus den millionen von Streumustern – errechnet eine spezielle Software dann den genauen Aufbau des Moleküls, bzw. den Ablauf der Reaktion.

Für solche Aufnahmen sind die neuen Generationen von Röntgenlasern perfekt geeignet, da sie extrem kurze Röntgenimpulse aussenden. Bisher war es nämlich so, dass die Röntgenimpulse sehr groß (also zu langsam) waren und das Molekül oder die Zelle zerstört haben, bevor ein richtiges Bild entstehen konnte. Mittlerweile sind diese Impulse allerdings so kurz, dass sie ein Objekt passieren und ein verwertbares Bild abgeben, bevor das Objekt zerstört wird.

Da man so einen Vorgang leider nur schwer in Bildern festhalten kann, hat das DESY-Institut in Hamburg schon vor einigen Jahren einen öffentlichen Vortrag zu dieser Forschung gehalten und auch einige Ergebnisse präsentiert.

Ich könnte an dieser Stelle noch ewig über Röntgenlaser berichten, könnte erzählen, wie man die Röntgenstrahlung fokussiert, oder was die Japaner tun, um den Strahl zu optimieren, aber das würde endgültig den Rahmen sprengen. Zum Abschluss bleibt mir nur noch eins zu sagen:

Wenn ihr so einen Laser baut und einen Nobelpreis erhaltet, war ich am Erfolg des Unterfangens aktiv beteiligt, aber wenn ihr so einen Laser baut und ein SEK irgendwann in eurem Badezimmer steht, haben wir uns noch nie im Leben gesehen!

Kommentare (34)