Dieser Artikel ist Teil des ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2017. Informationen zum Ablauf gibt es hier. Leserinnen und Leser können die Artikel bewerten und bei der Abstimmung einen Preis gewinnen – Details dazu gibt es hier. Eine Übersicht über alle am Bewerb teilnehmenden Artikel gibt es hier. Informationen zu den Autoren der Wettbewerbsartikel finden sich in den jeweiligen Texten.

Dieser Artikel ist Teil des ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2017. Informationen zum Ablauf gibt es hier. Leserinnen und Leser können die Artikel bewerten und bei der Abstimmung einen Preis gewinnen – Details dazu gibt es hier. Eine Übersicht über alle am Bewerb teilnehmenden Artikel gibt es hier. Informationen zu den Autoren der Wettbewerbsartikel finden sich in den jeweiligen Texten.

——————————————————————————————————————

Wie man mit kleinen Kreiseln Krankheiten diagnostiziert

von Bernhard Scharinger

Ich studiere an der TU Graz Biomedical Engineering und schreibe hier das erste Mal einen Blog-Beitrag.

Eines vorweg, bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um eine neue esoterisch angehauchte Methode um Krankheiten zu diagnostizieren. Es geht um eines der wichtigsten bildgebenden Diagnoseverfahren, der Magnetresonanztomographie – kurz MRT, auch bekannt als Kernspintomographie. Mit diesem seit über 30 Jahren verwendeten Verfahren lassen sich nicht nur anatomische Strukturen darstellen, es lassen sich zum Beispiel auch Konzentrationen von chemischen Verbindungen bestimmen oder der Blutfluss im Gewebe. Das Ganze ist eine gar nicht so einfache Angelegenheit und in diesem Text möchte ich euch näherbringen, wie aus einem Magnetfeld ein Bild entsteht.

Ein moderner Magnetresonanztomograph (KasugaHuang, Modern 3T MRI, CC BY-SA 3.0)

Um zu verstehen wie ein Magnetresonanztomograph funktioniert, brauchen wir erstmal ein paar physikalische Grundlagen. Das ganze Verfahren beruht auf der Reaktion eines Protons auf ein sich veränderndes magnetisches Feld, genauer gesagt, der Reaktion eines Wasserstoff-Kerns. Praktisch, dass der menschliche Körper zu ca. 70% aus Wasser besteht.

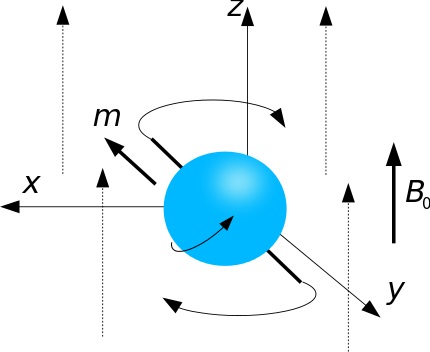

So ein Wasserstoff-Kern hat verschiedene Eigenschaften die ihn beschreiben, zum Beispiel die Hauptquantenzahl oder seine elektrische Ladung. Wichtig für uns ist allerdings das so genannte magnetische Dipolmoment des Wasserstoff-Protons. Steckt man so einen magnetischen Dipol in ein Magnetfeld, dann erfährt dieser ein Drehmoment, das seinen Spin-Drehimpuls verändert. Dies führt wiederum dazu, dass das Proton eine Präzessionsbewegung ausführt, also eine Bewegung der Rotationsachse. Zu beobachten ist eine solche Präzession auch, wenn man zum Beispiel einen Kreisel seitlich anstößt. Er wird auf die Seite kippen und seine Achse wird eine kreisförmige Bewegung ausführen. Ohne ein äußeres Magnetfeld, ist es den Protonen im Gewebe quasi egal wie sie ausgerichtet sind. In einem gleichmäßigen Magnetfeld führt die Energiezufuhr jedoch dazu, dass sich bald ein thermisches Gleichgewicht einstellt, in dem die Kerne mit einer bestimmten Frequenz, der sogenannten Larmorfrequenz präzessieren. Die Zeit die die Protonen benötigen um das Gleichgewicht zu erreichen nennt man Spin-Gitter-Relaxation T1 oder Längsrelaxation.

Legt man nun ein mit der Larmorfrequenz pulsierendes Magnetfeld an, sodass Resonanz entsteht, erreicht man, dass die Protonen in ihrem Gleichgewicht gestört werden und eine zusätzliche Präzessionsbewegung ausführen. Diese erzeugt ein sich veränderndes magnetisches Feld und wer das Induktionsgesetz kennt weiß, dass ein solches Feld in einer Spule einen elektrischen Strom induziert. Dieses hochfrequente Signal nimmt jedoch durch Wechselwirkung zwischen den einzelnen Protonen exponentiell ab. Die Zeitkonstante dieser Abnahme nennt man Spin-Spin-Relaxation T21 und T2 für Muskelgewebe bei einer Flussdichte von 3 Tesla 1412s bzw 50s. Im Gegensatz dazu hat Blut bei derselben Flussdichte eine T1 von 1932s und eine T2 von 275s.

Hier ist zu erwähnen, dass in der Praxis Protonen in unterschiedlichen Umgebungen mit leicht unterschiedlichen Magnetfeldern zum entstehenden Signal beitragen. Gruppen von Protonen die dieselbe Frequenz besitzen werden Isochromaten genannt. Nun kann es aber sein, dass diese Gruppen das Signal durch gegenseitige Beeinflussung stören. Diese Störungen können durch Spinecho-Sequenzen teilweise ausgeglichen werden, aber weil eine ausführliche Erklärung den Rahmen dieses Beitrags sprengen würde, sie nur gesagt, dass bei dieser Methode durch eine Abfolge von bestimmten Pulsen diese Effekte verringert werden.

Wie wir oben gesehen haben, kann man mit Hilfe der T1– und T2-Zeiten Signale erhalten die vom Gewebetyp abhängig sind. Jedoch bringt uns das allein nicht viel. Wir brauchen auch noch eine örtliche Abhängigkeit des Signals, um ein sinnvolles Bild zu erhalten. Dies wird realisiert, indem man Magnetfeldgradienten verwendet. In unserem Fall ist das ein zusätzliches Magnetfeld, das eine Richtungskomponente hat, die von der räumlichen Position abhängig ist. Also zum Beispiel ist das Magnetfeld im Kopfbereich stärker als bei den Füßen, oder auf der linken Seite stärker als auf der rechten.

Kommen wir zum Herzstück des Magnetresonanztomographen – dem Magneten. Zu den Anfangszeiten der Diagnose mit MRT-Bildern wurden Permanentmagnete verwendet die eher niedrigere Flussdichten aufwiesen, und somit eine geringe Auflösung besaßen. Heutzutage werden meistens Geräte verwendet, die Magnetfelder mit bis zu 3 Tesla erzeugen, obwohl auch schon wesentlich höhere Flussdichten möglich sind. Das Problem dabei ist, dass bei höheren Flussdichten, beim Einfahren des Patienten in das Magnetfeld kleine Wirbelströme im Gehirn induziert werden können, die zu Unwohlsein und Übelkeit führen. In manchen Krankenhäusern und Forschungseinrichtungen sind aber auch Anlagen mit bis zu 11,7 T in Betrieb. Zum Vergleich: das Erdmagnetfeld hat eine Stärke von ca. 30 Mikrotesla am Äquator.

Möglich wurden solche Flussdichten erst durch die Entwicklung von zuverlässigen supraleitenden Magneten in den 1980ern. Durch die Kühlung mit flüssigem Helium auf ein paar Grad über dem absoluten Nullpunkt, lässt sich der elektrische Widerstand der Spulen auf ein Minimum verringern, sodass es nur geringe Energieverluste durch Erwärmung gibt. So können die Spulen mit hohen Strömen versorgt werden, und somit starke Magnetfelder produzieren.

Ein Magnetresonanztomograph hat nicht nur eine große Spule. Um ein starkes homogenes, also gleichmäßig verteiltes Magnetfeld zu erzeugen, werden mehrere verschieden große Spulen kombiniert. Außerdem müssen die Gradientenmagnetfelder erzeugt werden, was wiederum eigene Spulen in speziellen Anordnungen erfordert. Diese Spulen sind üblicherweise nicht supraleitend, sodass sie mit Wasser gekühlt werden müssen. Außerdem müssen sie sehr hohen Kräften widerstehen können, die entstehen wenn sich die Spulen in dem hochfrequenten pulsierenden Magnetfeld befinden. Jeder der schon einmal eine MRT-Untersuchung über sich ergehen hat lassen, kennt die Auswirkungen dieser Kräfte, sie erzeugen das typische laute Klopfgeräusch, dass bei den meisten Kernspintomographen auftritt.

Kommen wir zu einem zweiten wichtigen Teil, den Empfangsspulen. Die Signale die bei der Tomographie gemessen werden, sind sehr klein, sodass wir ein relativ kleines Signal-Rausch-Verhältnis haben. Das bedeutet, dass die gemessenen Signale im Vergleich zu den störenden Hintergrundeinflüssen klein sind, sodass eine Unterscheidung zwischen dem Signal und dem Rauschen schwierig ist. Aus diesem Grund werden in modernen Geräten Anordnungen von vielen kleinen Empfängerspulen verwendet. Eine einzelne kleine Empfangsspule wird nur das Rauschen aus einem kleinen Volumenbereich empfangen, sodass sie ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis hat, als eine größere Spule mit der dasselbe Volumen dargestellt wird. Über komplizierte Empfänger-Schaltungen werden nun die einzelnen Signale kombiniert und einem Computer zugeführt, der aus diesen Signalen ein Bild errechnet.

Wie kann man diese Signale nun verwenden? Die bekannteste und auch am meisten verwendete Anwendung ist das Darstellen von anatomischen Strukturen. Diese beruht auf den verschiedenen T1– und T2-Zeiten. Nachdem ein MRT innere Organe sehr detailliert darstellen kann, können damit auch leicht Veränderungen dieses Gewebes entdeckt werden. Im Gegensatz zur Computertomographie spricht man bei der Magnetresonanztomographie nicht von helleren oder dunkleren Bereichen, sondern von hypoinstensiv und hyperintensiv, also signalreichen oder signalarmen Gegenden.

Im menschlichen Körper befinden sich nicht nur im Wasser Wasserstoffkerne, auch verschiedene Metaboliten, also Stoffwechselprodukte, enthalten Protonen. Aufgrund der chemischen Zusammensetzung der Metabolite, präzessieren diese Protonen in einer ein bisschen kleineren Larmorfrequenz. Setz man diese Frequenz relativ zu einer Referenzfrequenz, erhält man die Chemische Verschiebung. Sie bildet die Grundlage für die Magnetresonanzspektroskopie (MRS). Hier werden die Einzelnen chemischen Verschiebungen verschiedener Metaboliten gemessen und ihre jeweilige Konzentration im Gewebe. Beispielsweise ist der Metabolit Lactat ein sehr spezifischer Marker für den Zelltod, womit Nekrosen identifiziert werden können.

Die Magnetresonanztomographie findet auch Anwendung beim Darstellen von Blutfluss und Adern. Bei normalen Röntgenbildern, muss dem Patienten ein Strahlenundurchlässiges Kontrastmittel verabreicht werden, das nicht immer gut vertragen wird. Bei der Magnetresonanzangiographie kann jedoch mit der Bewegung der fließenden Protonen im Blut, ein dreidimensionales Angiogramm erstellt werden.

Es gibt noch viele andere Anwendungen für die Magnetresonanztomographie, doch hier alle auszuführen, wäre an dieser Stelle zu Umfangreich. Aber eine für mich sehr faszinierende Applikation möchte ich noch kurz anschneiden, die Funktionelle Magnetresonanzspektroskopie.

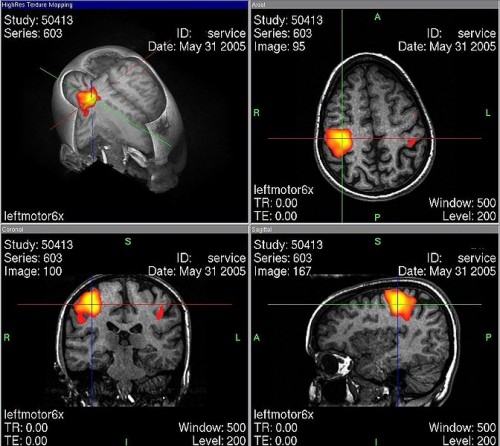

Diese spezielle Methode macht sich zu Nutzen, dass sauerstoffarmes Blut, ein leicht anderes Signal erzeugt als sauerstoffreiches. Diesen Effekt nennt man auch BOLD-Effekt (Blood Oxygen Level Dependent, also abhängig vom Sauerstoffgehalt). Aktiviert man bestimmte Hirnregionen, zum Beispiel den Motorkortex durch einfaches bewegen der Finger, dann kann man einen erhöhten Fluss von sauerstoffreichem Blut in diese Hirnregion feststellen. So war es den Menschen möglich, beinahe jede kognitive Aktivität die wir ausführen können, bestimmten Hirnregion zuzuordnen. So konnte man nicht nur eine detaillierte „Karte“ des menschlichen Gehirns erstellen, sondern fand, unter anderem auch heraus, dass zum Beispiel bei einer Depression der Hirnstoffwechsel gestört ist.

Abschließend möchte ich noch anmerken, dass die Kernspintomographie natürlich nicht die Wunderwaffe der bildgebenden Diagnostik ist. Es gibt noch die Computertomographie, die Positronen-Emmisions-Tomographie und noch viele andere Diagnoseverfahren, die alle ihre Vor- und Nachteile besitzen. So ist bei der Magnetresonanztomographie die Auflösung durch technische Begebenheiten begrenzt, außerdem können Patienten mit ferromagnetischen Implantaten, Herzschrittmachern, etc. nicht untersucht werden. Im Großen und Ganzen finde aber, dass die Entdeckung, Weiterentwicklung und Anwendung dieser Technik unglaublich faszinierend ist, und es beeindruckt mich immer wieder, was für komplizierte Konzepte im Hintergrund stehen.

Verwendete Literatur:

Richard Ansorge und Martin Graves: The Physics and Mathematics of MRI, Morgan&Claypool Publishers, 2016

Christopher G. Roth: Fundamentals of Body MRI, Saunders, 2012

Kommentare (16)