Das ist die Transkription einer Folge meines Sternengeschichten-Podcasts. Die Folge gibt es auch als MP3-Download und YouTube-Video.

Das ist die Transkription einer Folge meines Sternengeschichten-Podcasts. Die Folge gibt es auch als MP3-Download und YouTube-Video.

Mehr Informationen: [Podcast-Feed][iTunes][Bitlove][Facebook] [Twitter][Sternengeschichten-App]

Über Bewertungen und Kommentare freue ich mich auf allen Kanälen.

—————————————————————————————

Sternengeschichten Folge 309: Airy-Scheiben und Speckles

Ohne Teleskope wäre die Astronomie heute nicht da, wo sie ist. Ohne die optischen Instrumente wüssten wir so gut wie nichts über das Universum. Man kann natürlich auch ohne technische Hilfsmittel sehr viel heraus finden. Jahrtausende haben Astronomen den Himmel ausschließlich mit ihren Augen beobachtet und erstaunliche Dinge entdeckt. Aber irgendwann geht es nicht mehr weiter. Das, was unsere Augen sehen können ist begrenzt. Und es ist kein Zufall, dass die großen wissenschaftlichen Revolutionen im 17. Jahrhundert begonnen haben, als die Menschen anfingen die ersten, simplen Teleskope zu bauen und zum Himmel zu richten.

Teleskop!! Bild: ESO

Teleskope sind also wichtig. Wir bauen immer bessere und größere Instrumente. Aber auch hier gibt es Probleme. Keine Linse, kein Spiegel ist völlig perfekt. Es gibt jede Menge optische Probleme die bei der Konstruktion von Teleskopen auftreten. Aber selbst wenn man ein optisch perfektes Instrument ohne irgendeinen Abbildungsfehler hätte, wird man kein perfektes Bild bekommen. Ein Stern ist – in erster Näherung – ein Lichtpunkt. Natürlich handelt es sich in der Realität um ein ausgedehntes Objekt, ein sehr großes sogar. Aber die Sterne sind so weit von der Erde entfernt, dass sie uns nur wie Punkte erscheinen. Ein perfektes Teleskop müsste diesen Lichtpunkt am Himmel auch als Lichtpunkt auf der Fotoplatte beziehungsweise dem digitalen CCD-Chip abbilden. Das aber ist unmöglich. Denn das Licht muss ja irgendwann einmal in das Teleskop hinein kommen. Das tut es durch eine Öffnung mit einer bestimmten Größe, die Apertur. Und genau an dieser Apertur wird ein Teil des Lichts gebeugt.

Beugung ist nichts anderes als die Ablenkung von Wellen an einem Hindernis. Grund dafür ist das nach dem niederländischen Astronom Christiaan Huygens benannte Huygenssche Prinzip. Wenn sich eine Lichtwelle ausbreitet, dann ist jeder Punkt der Wellenfront selbst wieder Ausgangspunkt einer neuen Welle. Anders gesagt: Jeder Punkt der von einer ebenen Wellenfront erreicht wird, ist Ausgangspunkt für eine kugelförmige neuen Welle, die sich mit der gleichen Geschwindigkeit ausbreitet wie die ursprüngliche Welle. Aus all diesen Wellen bildet sich eine neuen Wellenfront. Diese Wellentheorie des Lichts, die Huygens im 17. Jahrhundert aufstellte, hat sich als äußerst erfolgreich erwiesen und mit ihr war es möglich, Phänomene zu beschreiben die mit der damals noch vorherrschenden Teilchentheorie des Lichts nicht erklärbar waren. Zum Beispiel eben die Beugung. Lässt man eine ebene Lichtwelle zum Beispiel auf einen Spalt fallen, dann dringt das Licht natürlich durch den Spalt hindurch. Aber nach dem Huygensschen Prinzip entsteht eben an jedem Punkt des Spalts eine neue kugelförmige Welle. Auch an den äußersten Rändern des Spalts und wenn von dort eine kugelförmige Welle ausgeht, dann kann die auch Regionen erreichen, die nicht direkt hinter dem Spalt liegen. Vereinfacht gesagt: Dank der Beugung fällt Licht nicht einfach direkt und gerade durch eine Öffnung sondern breitet sich hinter der Öffnung auch in andere Richtungen aus.

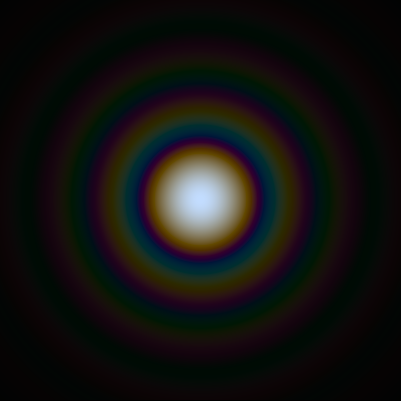

Airy-Scheibchen (Bild: SiriusB, public domain)

In Teleskopen führt diese Beugung an der Apertur dazu, dass ein Punkt eben nicht als Punkt abgebildet werden kann sondern immer nur als kleiner, unscharfer Fleck. Und das begrenzt natürlich die mögliche Bildschärfe und vor allem das Auflösungsvermögen des Instruments. Die Form die der Fleck hat, hängt von der Form der Öffnung ab. Und seine Größe von der Größe der Öffnung. Je größer die Apertur, desto kleiner der Fleck. Das ist mit ein Grund, warum man immer größere Teleskope baut. Aber selbst das größte Teleskop kann nicht beugungsfrei arbeiten. Es bleibt immer ein Beugungsfleck, der nach dem englischen Astronom George Biddell Airy auch “Airy-Scheibchen” genannt wird.

Die Größe des Airy-Scheibchens hängt nicht nur von der Größe des Teleskops ab, sondern auch von der Wellenlänge der Strahlung, die man betrachtet. Je größer die Wellenlänge, desto größer der Beugungsfleck. Das ist einer der Gründe, warum zum Beispiel Radioteleskope so viel größer sind als optische Teleskope. Die Wellenlänge von Radiostrahlung ist viel größer als die von normalen Licht. Und wenn man im Radiolicht eine halbwegs brauchbare Auflösung bekommen will, dann braucht man eben auch ein viel größeres Teleskop.

Die Beugung von Licht ist aber nicht das einzige Problem, mit dem die Astronomie zu kämpfen hat. Eines der größten Probleme ist hier die Atmosphäre der Erde. Also nicht an sich, die Astronomen sind genau so froh wie alle anderen, dass unser Planet eine Lufthülle hat in der sich gut atmen lässt. Aber aus rein professionellen Gründen wäre es ihnen lieber, es gäbe keine Atmosphäre. Denn die Luft hat die Angewohnheit sich zu bewegen. Sie hat außerdem nicht immer die gleiche Temperatur und Dichte. Davon hängt aber die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichts ab. Im Vakuum ist es zwar immer exakt gleich schnell und mit 299792,458 Kilometer pro Sekunde unterwegs. Durchquert es Luft, wird es aber langsamer. Wie langsam hängt von der Temperatur und der Dichte der Luft ab und die ändern sich ständig. Die Luftschichten sind immer in Bewegung mal mehr und mal weniger turbulent. Was im Weltall als ordentliche Lichtwellenfront beginnt kommt daher am Erdboden oft komplett durcheinander an. Teile der Wellenfront werden stärker gebremst als andere und am Ende erhält man wieder kein scharfes Bild im Teleskop.

Das Phänomen nennt sich “Seeing” und es ist der Grund, warum Sterne immer ein wenig flackern und blinken. Das Licht, das von ihnen auf die Erde trifft, kommt nicht gleichmäßig an sondern wird je nach Turbulenz in der Luft unterschiedlich abgelenkt. Ich habe in Folge 106 der Sternengeschichten mehr davon erzählt und auch von einer Methode, mit der die Astronomen dieses Problem in den Griff bekommen können. Von dieser “Adaptiven Optik” möchte ich heute aber nicht erzählen, sondern von der sogenannten “Speckle-Interferometrie”. Diese Technik ist eigentlich recht simpel.

“Speckle” ist das englische Wort für “Fleck” und so ein Ding entsteht, wenn Licht auf optisch rauhe Oberflächen fällt. Das trifft auch auf die Atmosphäre zu, die zwar nicht physisch rauh ist, wie etwa eine Waschbetonplatte, aber eben durch die Turbulenzen für das Licht so erscheint. Speckles sind eigentlich nichts anderes als das Seeing, von dem ich gerade gesprochen habe. Würde man einen Stern an einem Ort beobachten, an dem es keine Atmosphäre gibt, dann würde man ein Bild erhalten, in dem der Stern als Airy-Scheibe zu sehen ist. Die Anwesenheit der Atmosphäre führt aber dazu, dass die Airy-Scheibe zu einem Haufen kleiner Punkte verschwimmt, dem Speckle-Muster.

Seeing ist doof! (Bild: frei)

Das will man nicht haben, das macht die astronomischen Aufnahmen noch einmal extra unscharf. Eine mögliche Lösung hat der amerikanische Astronom David Fried im Jahr 1966 vorgeschlagen. Man soll die Aufnahmen einfach so kurz wie möglich belichten! Die Turbulenzen in der Luft brauchen ein wenig Zeit, um turbulent zu sein. Die Atmosphäre ist träge und wenn der Zeitraum den man betrachtet nur klein genug ist, dann sieht es so aus, als stünde die Luft still. Dieser Zeitraum liegt bei einigen Millisekunden. Wenn man nun nicht nur ein Bild mit sehr kurzer Belichtungszeit macht, sondern jede Menge, dann kriegt man auch jede Menge Bilder auf denen zwar immer noch ein Speckle-Muster zu sehen ist. Aber eben immer nur ein Muster, das Muster, das den jeweils aktuellen Zustand der Atmosphäre abbildet. Man kriegt nicht mehr die Überlagerung vieler Speckles und die daraus entstehende Unschärfe. Und wenn man dann noch all diese Bilder – sehr vereinfacht gesagt – übereinander legt und das so tut, dass die Effekte der jeweiligen Speckles rausgerechnet werden können, erhält man eine scharfe Aufnahme trotz Turbulenzen in der Luft.

Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Es ist absolut nicht simpel, aus den vielen Einzelbildern ein neues Bild zu machen. Man kann dabei zum Beispiel sehr viel Mathematik benutzen um aus dem Speckle-Muster zu berechnen, wie das Ding ausgesehen hat, das dieses Muster erzeugt hat. Das nennt sich “Speckle-Interferometrie”, man braucht dazu die Techniken der Fourier-Transformation die ich in Folge 277 der Sternengeschichten vorgestellt habe und sehr viel Computerpower.

Eine weitere Technik nennt sich “lucky imaging”. Dazu macht man so viele kurzbelichtete Bilder wie möglich. Aus denen sucht man sich dann diejenigen aus, bei denen das Seeing am besten war und die Speckles am kleinsten. Die legt man dann alle übereinander. Und dann muss man noch jede Menge andere Korrekturen machen; zum Beispiel in jedem Bild den jeweils hellsten Pixel raussuchen. Man kann mit einer gewissen Berechtigung davon ausgehen, dass da auch irgendwo der hellste Stern im Bildfeld sein muss. Wenn man die Bildern dann alle so übereinander legt, dass alle hellsten Pixel übereinander zu liegen kommen und die optische Information addiert, wird aus den vielen kurzbelichteten Bildern wieder ein langbelichtetes Bild. Auch das funktioniert überraschend gut, braucht aber natürlich auch viel Rechnerei am Computer.

Und das größte Problem an der Sache: Man kann damit nur vergleichsweise helle Objekte beobachten. Die einzelnen Bilder werden ja nur extrem kurz belichtet. Wenn die Himmelskörper zu schwach leuchten, dann sind sie auf diesen Aufnahmen nicht zu sehen. Da hilft auch alle Nachbearbeitung nicht. Am besten für die Astronomie wäre es halt doch, wenn es keine Atmosphäre geben würde…

Letzte Kommentare