Dieser Artikel ist Teil des ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2018. Informationen zum Ablauf gibt es hier. Leserinnen und Leser können die Artikel bewerten und bei der Abstimmung einen Preis gewinnen – Details dazu gibt es hier. Eine Übersicht über alle am Bewerb teilnehmenden Artikel gibt es hier. Informationen zu den Autoren der Wettbewerbsartikel finden sich in den jeweiligen Texten.

Dieser Artikel ist Teil des ScienceBlogs Blog-Schreibwettbewerb 2018. Informationen zum Ablauf gibt es hier. Leserinnen und Leser können die Artikel bewerten und bei der Abstimmung einen Preis gewinnen – Details dazu gibt es hier. Eine Übersicht über alle am Bewerb teilnehmenden Artikel gibt es hier. Informationen zu den Autoren der Wettbewerbsartikel finden sich in den jeweiligen Texten.

——————————————————————————————————————

Eine Seefahrt, die ist wissenschaftlich…

Von Eva

Ich bin 21 Jahre alt, studiere im Norden Deutschlands und schreibe gerade an meiner Bachelorarbeit über ein analytisches Thema in den Meereswissenschaften.

Studieren ist nicht mehr das, was es mal war: Praxisfern, nur theoretische Vorlesungen und generell „verschult“. Es bleibt keine Zeit mehr um praktische Erfahrungen zu sammeln oder sich mit einem Projekt oder Thema länger und tiefergehend zu beschäftigen. Richtiges Forschen steht neben Übungszettelabgaben, Laboraufgaben und Klausuren selten auf dem Stundenplan. Dass das auch anders geht wurden mir und meinen Kommilitonen in einer Veranstaltung im März dieses Jahres gezeigt. Zwei Nächte durften wir auf einem kleinen Forschungsschiff mitfahren und die Proben später aufbereiten. Wir schnupperten nicht nur Meeresluft, sondern auch in den Beruf eines Meeresforschers hinein.

Einige Studierende frösteln am Hafen und warten. Am Tag davor kam die Mail, dass das kleine Forschungsschiff gegen Neun Uhr ankommen wird – wann genau, weiß man aber nicht. Irgendwann erscheint es am Horizont, es dauert, bis es größer wird. Viel Platz ist auf dem Schiff nicht: Etwa 15 Crewmitglieder und ebenso viele Plätze für die Wissenschaftler. Als das Schiff anlegt, steigen wir an Bord und sind ganz aufgeregt. Vorsichtig laufen wir dick und regenfest eingepackt in den Innenraum. Immerhin sind es keine Minusgrade, wie vor zwei Wochen. Zimmer werden aufgeteilt, wir bekommen eine Sicherheitseinweisung. Das Crewmitglied, welches für die Sanitäteraufgaben zuständig ist, macht uns klar: „Alles, was offene Wunden sind, ist gut. Die kann ich nähen. Das wird nicht schön, aber es hält. Und eine Hand gehört hier immer ans Schiff. Egal ob auf der Treppe oder im Gang. Mit Knochenbrüchen kann ich nicht so gut umgehen.“ Wir werden eingewiesen: Oberdeck ist tabu, es sei denn es wird bei gutem Wetter freigegeben. Zu Essen gibt es immer was: Frühstück, Mittag, Kuchen, Abendessen. Kekse und Brote sind immer freizugänglich. Und Kaffee sowieso. In den Kojen gibt es ein Stockbett. Uns wird geraten, die Betten sofort zu beziehen, denn später soll Wind aufziehen: „Und ein schaukelndes Bett zu beziehen, macht keinen Spaß“.

Unser Arbeitsort sind die Labore, es gibt ein Trockenlabor und ein Nasslabor. Im Trockenlabor stehen Computer, Mikroskope, Bücher. Im Nasslabor wird mit Wasser hantiert: Alle Laborutensilien sind an den Wänden mit Spanngurten festgemacht, es stehen Eimer und Kanister rum. Uns ist es noch ein Rätsel wie wir bei dem Wellenschaukeln Wasser ohne Verlust umfüllen oder hauchdünnes Filterpapier mit der Pinzette vorsichtig anbringen sollen. Draußen im Hanger steht die CTD. Der Hanger ist schlichtweg ein überdachter Außenplatz, der geschlossen und somit vor hohen Wellen geschützt werden kann. Meistens ist er aber offen und dient als geschütztes Plätzchen für die Raucher. Und die CTD? Die CTD ist so etwas wie das Herzstück der Meeresforschung. Das Akronym steht für Conductivity, Temperature, Depth (Leitfähigkeit, Temperatur und Tiefe) – und eben genau diese Sensoren sind an einer CTD angebracht. Manche CTDs haben noch viele andere Sensoren, wie z.B. einen Fluoreszenzmesser oder Sauerstoffsensor. Der Sauerstoffsensor ist in der Woche vor unserer Ausfahrt kaputtgefroren – man kann sich vorstellen, dass dies ein teurer Schaden ist. Die CTD wird an den Stationen ins Wasser gelassen und somit wird ein Profil der Parameter aufgenommen. Dieses Vertikalprofil wird sich am Computer im Trockenlabor genauer angeschaut. Denn generell gilt, dass das Meer geschichtet ist: An der Oberfläche zeigen sich beispielsweise wärmere Temperaturen. Nach kurzer Diskussion des Profils fährt die CTD wieder an die Oberfläche, allerdings wird zwei bis drei Mal gestoppt. An der CTD befinden sich nämlich Behälter, die während der Fahrt geschlossen werden können. So ist es möglich Wasserproben aus verschiedenen Tiefen des Meeres zu untersuchen.

Zurück an der Oberfläche geht die Arbeit im Nasslabor los: Mit Helmen, Sicherheitswesten und Stahlstiefeln wird das Wasser aus der CTD entnommen. Sehr feinmaschige Netze werden geworfen um Plankton (sehr, sehr kleine Lebewesen, die sich nicht gegen die Strömung bewegen können) zu sammeln. Diese Proben werden im Labor entsprechend gespült und fixiert und eingefroren. Das Wasser aus der CTD wird auch genauer untersucht: Proben werden gefiltert um später den Nährstoffgehalt (Silikat und Phosphat) bestimmen zu können. Außerdem wird das Chlorophyll herausgefiltert. Der Chlorophyllgehalt bestimmt so etwas wie die Produktivität des Meeres. Das Arbeiten im schaukelnden Labor ist gewöhnungsbedürftig: Ständig muss aufgepasst werden, dass nichts herunterfällt, kein Wasser verschüttet wird und man sich nicht allzu sehr auf seine eigene Übelkeit konzentriert (es sei denn, die Tabletten helfen). Manche Stationen sind nur eine Stunde voneinander entfernt, so dass keine Zeit für Mittagessen bleibt. Der Koch nimmt jedoch Rücksicht und achtet darauf, dass ihm jeder einen Besuch in der Messe (Ort zum Essen) abstattet. Auch morgens müssen wir uns entscheiden: Brauchen wir vor der ersten Station um sechs Uhr wirklich Frühstück, oder ist uns wichtiger etwas länger schlafen?

Von der Schiffszeit könnte man hier noch viele weitere (nicht wissenschaftliche) Anekdoten anbringen: Pringlesdosen, die aufgrund der Wellen nachts durch die Koje wirbeln. Vakuumtoiletten. Ein unter Wasser stehendes Bad. Ein spontaner Ausflug auf Helgoland, bei dem sich sowohl Crew als auch Wissenschaft abends in der Kneipe wiedertreffen. Ein Kapitän, der allen eine Runde „Küstennebel“ spendiert und danach angeheitert verspricht, uns am nächsten Tag die Brücke (dort, wo das Schiff überwacht und gesteuert wird) zu zeigen.

Doch, warum ist es wichtig, diese Messungen im Frühjahr zu machen?

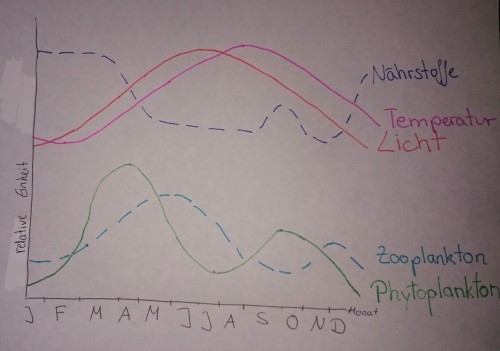

Im jährlichen Verlauf passiert nämlich im Meer so einiges. Im kalten Winter können sich Nährstoffe ansammeln, da diese durch Stürme und auch durch Kälte gleichmäßig im Meer verteilt werden. Fängt es im Frühjahr an wärmer zu werden, erwacht auch das Meer: Phytoplankton (Plankton, welches Photosynthese betreibt) kann wachsen. Das Chlorophyll, welches wir aus den Wasserproben rausfiltriert haben, ist ein Maß dafür. Man kann sich sicher vorstellen, dass das Phytoplankton nicht ganz oben in der Nahrungskette steht: Zooplankton (Plankton, welches keine Photosynthese betreibt), ernährt sich von Phytoplankton. Dies ist eine ganz typische Räuber-Beute-Beziehung. Währenddessen werden über den Sommer hinweg auch die Nährstoffe verbraucht: Das Phytoplankton kann nicht mehr so gut wachsen und das Zooplankton hat deswegen auch weniger Futter. Nachdem sich alle Bestände im Herbst wieder etwas erholt haben, folgt nochmal ein kleiner Wachstumsanstieg des Phytoplanktons und so auch vom Zooplankton, bis im Winter die Produktivität des Meeres aufgrund der Temperatur wieder weniger wird. Wenn das Phytoplankton gerade sehr produktiv ist, nennt man das „Blüte“. Und eben genau diese Blüte haben wir versucht in unseren Messungen auf dem Forschungsschiff zu dokumentieren.

Der jährliche Zyklus der Phytoplankton- und Zooplanktonbiomasse, der Nährstoffe und des Lichts und der Temperatur.

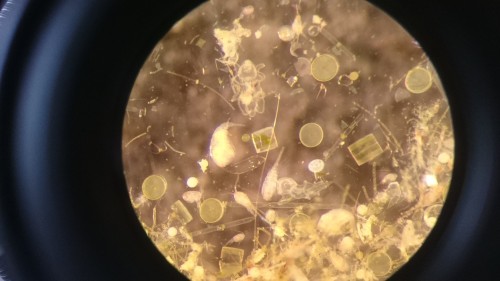

Belohnt wurden wir mit einer Menge Daten, aber auch vielen tollen Proben. Den Zeitpunkt der Phytoplanktonblüte konnten wir durch unsere Messungen nicht darlegen, dafür war der Winter zu lange und auch zu kalt. Aber im Labor – auf dem festen Erdengrund- konnten wir mit den aufbewahrten Proben in der Woche nach der Ausfahrt viel Spannendes entdecken: Wir mikroskopierten sowohl Zooplankton als auch Phytoplankton und zählten Bakterien als kleine grüne Punkte unter einem Epifluoreszenzmikroskop. Bakterien sind so klein, dass man ihre Anzahl nur dadurch ermitteln kann, dass man sie mit einem fluoreszierenden Farbstoff anfärbt und sie dann anleuchtet. In einem stockdusteren Raum zählt man dann nur einen sehr geringen Teil der Probe (in der gerne aber auch mal über 500 Bakterien sein können!) und rechnet dieses auf die gesamte Probe hoch. Generell gilt, dass in einem Tropfen Meerwasser etwa eine Million Bakterien sind! Die eingefrorenen Wasserproben wurden auch ausgewertet und so konnte im Labor bestimmt werden, welche Stationen im Meer viele oder wenige Nährstoffe im Wasser hatte. Auch Chlorophyllmaxima waren interessant. Diese zeigten, dass Phytoplankton aktiv war und deuteten auf eine anfängliche Blüte hin. In der qualitativen Auswertung beschäftigten wir uns mit den verschiedenen Planktonarten: Einzeller, kettenbildendes Phytoplankton, Rädertiere, Nauplius (das sind Krebstierlarven) oder Seesternlarven.

Der Blick durchs Mikroskop: Auf diesem Bild sind unter anderem zwei Seesternlaren versteckt. Wer findet sie?

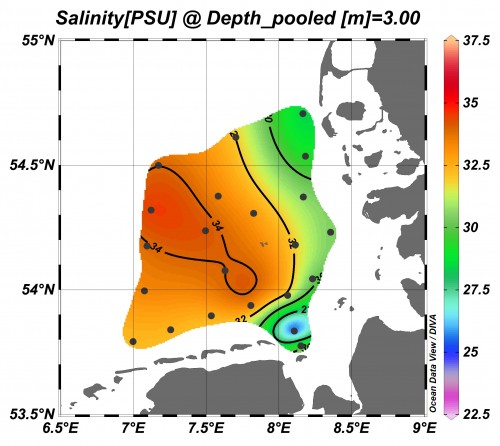

Die Daten werteten wir mit verschiedenen Softwaren aus und visualisierten sie in Diagrammen. So konnte man aus der Temperatur und dem Salzgehalt an den verschiedenen Stationen die Dichte bestimmen und verschiedene Wasserkörper in der deutschen Bucht der Nordsee klassifizieren: Wasser, welches durch Flussmündungen hineingespült wird, ist beispielsweise deutlich salzärmer. Dieses verursacht auch wieder eine Schichtung im Meer – das Wasser legt sich wie eine Zunge auf das salzigere Wasser in der Deutschen Bucht.

Interpolierte Flächenabbildung des Salzgehaltes in der Deutschen Bucht im März 2018 in drei Metern Wassertiefe. (selbst erstellt mit Ocean Data View)

Alles in allem konnten wir also so einige Ergebnisse zusammentragen, und auch wir konnten einige Erkenntnisse erlangen: Meeresforschung ist eine interdisziplinäre Forschung aller Naturwissenschaften; Es gibt spaßigere Angelegenheiten als Mikroskopieren mit alkoholbedingtem Kater; Feldarbeit und eigenständiges Forschen macht unfassbar viel Spaß – und der Alltag von Meeresforschern ist abwechslungsreich, aufregend und beschäftigt sich sowohl mit angewandter als auch theoretischer Wissenschaft.

Kommentare (15)