Ich habe hier im Blog schon öfter die Publikationspraxis im wissenschaftlichen Betrieb kritisiert (zum Beispiel hier). Sie ist ja auch höchst absurd. Forscher werden, meist aus öffentlichen Geldern, bezahlt um zu forschen. Ihre Ergebnisse müssen dann natürlich in einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert werden. Im Gegensatz zu normalen Autoren oder Journalisten bekommen Wissenschaftler für ihre Veröffentlichungen aber kein Geld, sondern müssen oft noch bezahlen, um publizieren zu können (in einer der “führenden” astronomischen Fachzeitschriften zum Beispiel über 100 Dollar pro Seite). Dann wird der Artikel veröffentlicht und wenn man ihn lesen will, muss man erneut bezahlen. Ein Abonnement wissenschaftlicher Fachzeitschriften kostet meist ein paar tausend Euro und ist in der Regel nur in Kombination mit dem Abonnement anderer Zeitschriften des selben Verlags zu haben. So etwas können sich nur große Bibliotheken mit großem Budget leisten, das wieder aus öffentlichen Geldern stammt. Die Öffentlichkeit bezahlt also im schlimmsten Fall gleich dreimal für ein wissenschaftliches Ergebnis: Zuerst die Forscher, die die Arbeit erledigen. Dann den Verlag, damit er die Ergebnisse druckt. Und dann noch einmal den Verlag, um sich den Zugriff auf die Ergebnisse zurück kaufen zu können.

Man muss eigentlich nicht erklären, warum das absurd ist. Abgesehen von der unnützen Geldverschwendung in einem Bereich, in dem sowieso schon viel zu wenig Geld vorhanden ist, leiden sowohl Forscher als auch die Öffentlichkeit unter dieser Praxis. Denn für beide kann es problematisch sein, auf wissenschaftliche Veröffentlichungen zuzugreifen. Nicht jede Unibibliothek kann sich das Abonnement aller Zeitschriften leisten. Das führt manchmal zu der absurden Situation, dass Wissenschaftler ihre eigenen Publikation nicht lesen können. Und die Öffentlichkeit ist noch schlechter dran. Artikel in kostenpflichtigen Zeitschriften kann man entweder stückweise kaufen (und dabei meistens pro Artikel mehr ausgeben, als ein normales Buch im Handel kostet) wenn man sie online lesen will. Oder man muss darauf hoffen, sie in einer öffentlich zugänglichen Universitätsbiblithek lesen zu können – was aber nicht immer klappt und oft ebenso teuer ist, wenn man das Pech hat in einer Gegend zu wohnen, in der es keine Bibliothek gibt und man erst anreisen muss.

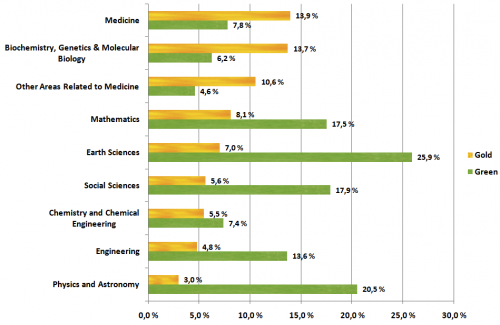

Die Lösung wäre eigentlich recht einfach. Open Access! Es gibt immer mehr Zeitschriften, die freien und kostenlosen Zugang zu ihren Artikeln bieten. Natürlich muss immer noch jemand dafür bezahlen und in diesem Fall sind das die Wissenschaftler, die mit einer einmaligen Zahlung vor der Veröffentlichung ihren Text quasi “freikaufen”, damit er in Zukunft für alle frei zugänglich ist. Das ist der sogenannte “goldene Weg”; es gibt aber auch noch den “grünen Weg”. Hier publizieren die Forscher ganz normal, veröffentlichen ihren Text aber gleichzeitig auch nochmal selbst und frei. Zum Beispiel auf ihrer eigenen Homepage oder einem der vielen Preprint-Server wie arXiv (Um ein häufiges Missverständnis gar nicht erst aufkommen zu lassen: Es geht nicht darum, einen Artikel NUR selbst oder auf einem preprint-Server zu veröffentlichen. Es geht um die Selbstveröffentlichung einer Kopie des peer-reviewten Journal-Artikels; entweder parallel oder nach einer vom Journal festgelegten Sperrfrist).

Verfügbare Open-Access-Publikationen im goldenen bzw. grünen Weg (Bild: Björk et al. (2010). “Open Access to the Scientific Journal Literature: Situation 2009“)

Beide Wege liefern frei zugängliche Literatur für alle und beide haben Schwierigkeiten bei der praktischen Umsetzung. Der goldene Weg kostet Geld, das viele Forscher nicht haben. Die Kosten für die Open-Access-Publikation müssten von den Förderorganisationen zur Verfügung gestellt werden, was nicht immer geschieht. Der grüne Weg erfordert Eigeninitiative, die nicht immer vorhanden ist. Vielen ist das Prozedere der Preprint-Server zu kompliziert (und ich habe sogar schon von Leuten gehört, die sich schlicht und einfach weigern, ihre Arbeiten allgemein zugänglich zu machen).

Und dann ist das noch das große Problem des sogenannten “Impact Factors” und der “prestigeträchtigen” Veröffentlichungen. Denn in der Wissenschaft unterscheiden sich die Fachzeitschriften nicht einfach nur durch ihre Themenauswahl. Es gibt auch “wichtige” und “unwichtige” Journale…

Den “Impact Factor” habe ich hier schon mal genauer beschrieben. Im Wesentlichen geht es darum, wie oft eine wissenschaftliche Arbeit zitiert wird. Je mehr Zitate, desto “wichtiger” ist der Artikel und je mehr “wichtige” Artikel eine Zeitschrift publiziert, desto “wichtiger” ist auch sie. Es ist zwar schon lange bekannt, dass der Impact Factor keine wirklich gute Kennzahl ist und oft nur sehr verzerrte Ergebnisse liefert (und auch leicht manipuliert werden kann). Trotzdem erfreut sich das System weiterhin großer Beliebtheit und führt zu absurden Konsequenzen. Denn viel zitierte Artikel machen nicht nur eine Zeitschrift “wichtig”, es geht auch umgekehrt. Ein Artikel wird “wichtig” wenn er in einer “wichtigen” Zeitschrift veröffentlicht wird.

Zu den allerwichtigsten Jounalen gehören in der Naturwissenschaft die britische Zeitschrift “Nature” und ihr amerikanisches Gegenstück “Science”. Und weil sie so wichtig sind, wollen dort alle veröffentlichen. Ein Nature-Artikel zählt viel in der wissenschaftlichen Gemeinschaft und wer es schafft seine Publikationen dort unterzubringen, hat gute Chancen auf eine gute Karriere.

Das Konzept der “wichtigen” Zeitschrift hat vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten Sinn gemacht, als es nur gedruckte Journale gab und keine leicht zugänglichen Datenbanken. Wenn man damals über ein Fachgebiet Bescheid wissen wollte, dann konnte man nicht alles lesen, was dazu irgendwo auf der Welt publiziert wurde. Man musste sich auf eine Handvoll “wichtiger” Zeitschriften beschränken und hoffe, dort alles Relevante zu finden. Und wer wollte, dass seine Forschungsarbeit gelesen wurde, der musste eben darauf achten, sie in einer der Zeitschriften zu publizieren, die von allen gelesen werden.

Aber heute gibt es riesige Online-Datenbanken die alles erfassen, was irgendwo veröffentlicht wird. Wenn ich zum Beispiel an Neuigkeiten über extrasolare Planeten interessiert bin, dann brauche nur das passende Stichwort in die ADS-Datenbank einzugeben und erhalte sofort eine umfassende Literaturliste, in der sowohl die neuesten Nature-Artikel enthalten sind, als auch Publikationen in kleinen, “unwichtigen” Journalen. Die Zeiten, in denen man nur die paar Zeitschriften lesen konnte, die im Leseraum des Instituts auflagen, sind vorbei! Und damit sollten auch die Zeiten der “wichtigen” und “unwichtigen” Zeitschriften vorbei sein! Ein Artikel ist dann gut, wenn er gut ist – der Name des Journals sollte keine Rolle mehr spielen.

Der Drang der “wichtigen” Journale, immer spektakulärere und “bedeutendere” Publikationen anzuziehen, hat natürlich auch seine Nachteile. Je höher der Impact Factor, desto höher ist auch der “Retraction Index”, also die Zahl an fehlerhaften Artikeln, die wieder zurückgezogen werden müssen (“Retracted Science and the Retraction Index”, Fang et al, 2011). Aber auch das ändert nichts am immer noch weit verbreiteten Nature-Fetischismus. Die Wissenschaftler sind in diesem System gefangen und wer nicht mitspielt, bekommt Probleme. Denn wer nicht bei Nature, Science & Co publiziert, dessen Forschung ist offensichtlich nicht “gut” genug. Also bleibt den Leuten nichts anderes übrig, als gemeinsam mit ihren Kollegen weiter der nächsten Nature-Publikation hinterher zu jagen…

Vermutlich lässt sich das System nur von außen ändern und da scheint sich mittlerweile doch ein bisschen was zu tun. Die Europäische Union macht Open Access ab 2014 zur Pflicht. Wer Fördergelder aus dem Horizon 2020-Programm bezieht, muss die Ergebnise seiner Forschung frei zugänglich machen. Ob das nun über den goldenen oder den grünen Weg geschieht, ist egal. Aber sie muss frei sein. Auf die Frage nach den Beweggründen hinter dieser Entscheidung meinte Daniel Spichtinger von der EU-Kommission im ORF-Interview:

“Das ist für uns kein Selbstzweck, sondern ein Mechanismus, um den Einfluss von mit Steuergeldern geförderter Forschung zu erhöhen. Open Access ist gut für die Forschung, weil es damit einfacher ist Publikationen zu finden. Das betrifft sowohl wissenschaftliche Institutionen, deren Budgets für Publikationen vielleicht nicht so groß sind, dass sie sich die teuren Abos von Wissenschaftszeitschriften leisten können. Es betrifft aber auch die Wirtschaft und hier v.a. die Klein- und Mittelunternehmen, die von den hohen Kosten auch überfordert sind. Wenn Publikationen im Internet frei verfügbar sind, ist die Barriere sie zu nutzen viel niedriger. Transparenz und Offenheit kommen nicht zuletzt NGOs zugute, die auch auf wissenschaftliche Ergebnisse angewiesen sind – etwa im Umweltbereich.”

Richtig! Denn Forschungsergebnisse sind ja nicht nur dazu da, um irgendwo in einem Journal zu verschimmeln. Mit ihnen soll gearbeitet werden! Öffentlich geförderte Wissenschaft soll der Öffentlichkeit auch zur Verfügung stehen! Ich hoffe, dass sich das Beispiel der EU durchsetzt und auch andere Forschungsförderorganisationen die Freigabe von Publikationen zur Pflicht machen.

Ich bin leider weder ein zuständiger Politiker, noch ein wissenschaftlicher Verleger. Aber zumindest symbolisch werde ich mich auch in Zukunft dem unsinnigen Nature/Science-Wahn verweigern und hier im Blog weiterhin nur über Forschungsergebnisse berichten, die frei zugänglich sind (selbst wenn dabei die eine oder andere spannende Geschichte verloren geht).

Kommentare (66)