Das ist die Transkription einer Folge meines Sternengeschichten-Podcasts. Die Folge gibt es auch als MP3-Download und YouTube-Video.

Das ist die Transkription einer Folge meines Sternengeschichten-Podcasts. Die Folge gibt es auch als MP3-Download und YouTube-Video.

Mehr Informationen: [Podcast-Feed][iTunes][Bitlove][Facebook] [Twitter]

Über Bewertungen und Kommentare freue ich mich auf allen Kanälen.

—————————————————————————————

Sternengeschichten Folge 358: Very Long Baseline Interferometry

In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich davon erzählt, warum man schwarze Löcher nicht sehen kann. Beziehungsweise erklärt, warum man sie eben doch sehen kann und was es ist das an ihnen sichtbar ist. Kurz zusammengefast: Das schwarze Loch selbst ist natürlich unsichtbar, es ist ja gerade dadurch definiert, dass kein Licht und auch sonst nichts von dort entkommen kann. Alles was den sogenannten “Ereignishorizont” überschreitet kann von dort nicht mehr weg. Aber in der Umgebung des Ereignishorizonts laufen Phänomene ab, die jede Menge Energie und auch Licht freisetzen. Dort kann sich interstellares Gas befinden, Staub und anderes Zeug das durch die Anziehungskraft des schwarzen Lochs stark beschleunigt wird. Es heizt sich auf und Strahlung wird frei. Die kann man sehen und daraus kann man auch auf die Eigenschaften des schwarzen Lochs schließen.

Wenn wir nun also ein schwarzes Loch sehen wollen, dann meinen wir, wir wollen das Licht sehen, das von dem Material stammt das sich in der Umgebung seines Ereignishorizontes befindet. Und wir wollen den Bereich sehen, aus dem KEIN Licht kommt: Den Ereignishorizont selbst; quasi den Schatten des Schwarzen Lochs. Genau hier sind wir nun bei dem Begriff angekommen, der auch der Titel dieser Folge ist: Very Long Baseline Interferometry, was auf deutsch “Langbasisinterferometrie” heißt – ein Begriff der aber eigentlich nie verwendet wird. Meistens sagt man einfach kurz VLBI. Und es handelt sich dabei um eine Technik um ein großes Hindernis bei der astronomischen Beobachtung zu meistern.

Es geht um das sogenannte Auflösungsvermögen. Stellen wir uns zwei Lichtpunkte vor, zum Beispiel zwei Kerzen die ein paar Zentimeter voneinander entfernt stehen. Wenn wir das aus ein paar Metern Entfernung beobachten, dann sehen wir auch deutlich zwei Kerzen. Wenn wir uns aber weiter entfernen, werden die beiden Lichtquellen irgendwann zu einer einzigen verschwimmen. Unser Auge ist nicht mehr in der Lage, das Bild ausreichend stark aufzulösen. Oder stellen wir uns den Mond vor. Der ist knapp 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Wenn wir ihn ohne technische Hilfsmittel betrachten, dann sehen wir natürlich ein paar Details. Wir sehen helle und dunkle Flecken. Aber wir können keine Krater auf seiner Oberfläche sehen, obwohl die natürlich da sind. Dafür reicht aber das Auflösungsvermögen nicht. Alles was kleiner als 130 Kilometer ist, geht im Bild unserer Augen unter. Wir können uns dem Mond nähern, dann wird es besser. Wenn wir mit einem Raumschiff dorthin fliegen, sehen wir irgendwann alle Details. Aber wir können auch einfach bessere Augen benutzen.

Das Auflösungsvermögen hängt direkt von der Größe des Instruments ab mit dem Licht gesammelt wird. Unser Auge ist klein. Aber Teleskope haben größere Linsen beziehungsweise Spiegel. Und je größer das Teleskop, desto besser das Auflösungsvermögen. Was man auch wieder gut beim Mond sehen kann. Schon mit einem Fernglas werden jede Menge Details sichtbar und mit einem Teleskop kann man durchaus viele Mondkrater sehen. Wenn wir Details im Universum erkennen wollen, brauchen wir also möglichst große Teleskope. Die kann man aber auch nicht beliebig groß bauen. Irgendwann sind die Grenzen des technisch Machbaren erreicht. Oder – sehr viel früher – die finanziellen Grenzen der Forschungsförderung.

Wenn wir nun also ein schwarzes Loch beobachten UND den Ereignishorizont erkennen wollen, müssen wir uns zwei Dinge überlegen. Wie groß ist das schwarze Loch? Und wie weit ist es entfernt. Daraus können wir berechnen wie groß das Teleskop sein muss das ein ausreichend gutes Auflösungsvermögen für diese Aufgabe hat. Das nächstgelegene große schwarze Loch ist das supermassereiche schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße. 26.500 Lichtjahre weit weg und circa 22 Millionen Kilometer im Durchmesser. Um das auflösen zu können braucht man ein Teleskop mit einem Durchmesser von fast 10.000 Kilometern. Das schwarze Loch im Zentrum der Galaxie Messier 87, von dem im Frühjahr 2019 tatsächlich ein Bild gemacht werden konnte ist 54 Millionen Lichtjahre weit weg aber mit einem Durchmesser von 40 Milliarden Kilometern auch viel größer. Auch hier ist ein Teleskop von fast 10.000 Kilometer nötig um es sehen zu können.

Das können wir nicht bauen. Und wenn wir es bauen könnten, hätten wir keinen Platz es irgendwo aufzustellen. Wie hat man es also geschafft, das Bild zu machen? Wenig überraschend lautet die Antwort: Mit Very Long Baseline Interferometry. Das Prinzip ist einfach. Der Spiegel eines Teleskops muss nicht unbedingt eine durchgehende Fläche sein. Es funktioniert auch dann noch, wenn es das eine oder andere Loch hat. Dann kann es weniger Licht sammeln als vorher und das Bild wird ein wenig schwächer. Aber man kriegt immer noch ein Bild und am Auflösungsvermögen ändert sich nichts. Das “Loch” kann bei der VLBI richtig groß werden. Und wird absichtlich erzeugt. Nicht indem man Teleskopspiegel kaputt macht. Aber wenn man zwei Teleskope nebeneinander aufstellt, dann kann man die ja auch als ein einziges Teleskop mit einem sehr, sehr großen Loch dazwischen betrachten. Unser Teleskop wäre dann so groß wie die Distanz zwischen den beiden Einzelgeräten. Stehen sie 100 Kilometer auseinander, dann hätten wir ein 100 Kilometer großes Teleskop mit einem entsprechend großen Auflösungsvermögen. Wir müssen nur noch einen Weg finden, wie man die beiden Teleskope vernünftig zu einem kombinieren kann und genau das macht die Interferometrie.

Jedes Teleskop schaut zuerst für sich alleine zum Himmel. Aber natürlich beide zur gleichen Zeit auf den gleichen Punkt. Jedes sammelt Licht und genau dieses Licht wird nun kombiniert und zwar in einem “Interferometer”. Dort wird das Licht überlagert und es interferiert. Wenn man sich Licht als Welle vorstellt, und zwei dieser Wellen überlagert, dann können sich die Wellen verstärken und zwar dort, wo zwei Wellenberge aufeinander treffen. Aber auch auslöschen, wenn Wellenberg und Wellental aufeinander treffen. Das Interferenzsignal besteht also aus einer Abfolge von hellen und dunklen Bereichen. Das ist nicht das, an das man normalerweise denkt wenn man an astronomische Bilder denkt. Da stellt man sich bunte, beeindruckende Bilder kosmischer Himmelskörper vor und keine Streifenmuster. Aber mit ein bisschen Arbeit und sehr viel Mathematik kann man aus dem Interferenzmuster jede Menge Informationen kriegen.

Interferenzmuster (Bild: Membeth, gemeinfrei)

Denn zum einen braucht das Licht unterschiedlich lange um die einzelnen Teleskope zu erreichen, je nachdem wie weit sie voneinander entfernt sind. Aus diesem Unterschied in der Laufzeit kann man schon einige Rückschlüsse auf die Struktur der Lichtquelle ziehen. Man wird aber auch ein unterschiedliches Streifenmuster bekommen, je nachdem wie weit die beiden Teleskope voneinander entfernt sind. Man kann sich das vielleicht so vorstellen: Denkt euch eine Schablone mit hellen und dunklen Streifen, die ihr über den Himmel legt. Durch die hellen Streifen kann man gut schauen, durch die dunklen weniger gut. Je nachdem wo und wie die Streifen die Lichtquelle bedecken, kriegt ihr mehr oder weniger Licht zu sehen. Vielleicht liegt die Quelle komplett in einem hellen Streifen; vielleicht liegt aber auch nur zur Hälfte darin. Und die Lichtquelle ist ja vermutlich auch nicht nur ein einzelner Punkt sondern hat eine Struktur. Dort gibt es helle und dunkle Bereiche und wenn durch die hellen und dunklen Streifen leuchten, kriegt ihr ein ganz bestimmtes Muster. Wenn man nun die Anordnung der Teleskope verändert, kriegt man eine neue Schablone, in der die Streifen dicker oder dünner sind oder anders orientiert sind – und damit ein anderes Muster der Lichtquelle. Je mehr unterschiedliche Anordnungen von Teleskopen man verwendet, desto mehr unterschiedliche Muster kriegt man und desto mehr Informationen über die Struktur der Lichtquelle kann man sammeln.

Jetzt kommt die Mathematik ins Spiel. Vor allem die Technik der Fourier-Transformation über die ich in Folge 277 schon genauer gesprochen habe. Ich will aber nicht alles nochmal erklären; es reicht zu wissen dass man damit das Bild der Lichtquelle aus dem Streifenmuster rekonstruieren kann. Je weiter die Teleskope auseinander stehen und vor allem je mehr unterschiedliche Distanzen man benutzt, desto besser funktioniert das. Bei der VLBI stellt man also möglichst viele Teleskope möglichst weit verteilt auf der ganzen Erde auf und kombiniert deren Daten.

Das geht allerdings nicht mit “normalen” Teleskopen. Also nicht mit Teleskopen die normales Licht registrieren. Das kann man ja nicht “speichern”; man kann es höchstens über Glasfaserkabel kurze Strecken weiterleiten und zur Interferenz bringen. Das geht mit Abständen von ein paar Dutzend bis hundert Metern. Aber nicht über viele 1000 Kilometer. Dazu braucht man Radioteleskope. Das langwellige Radiolicht aus dem All kann aufgezeichnet werden und sehr exakt mit Zeitstempeln versehen werden. Die ganzen Daten aller Teleskope werden dann gesammelt und quasi nochmal in einer Art “Playback” zusammen abgespielt und virtuell zur Interferenz gebracht.

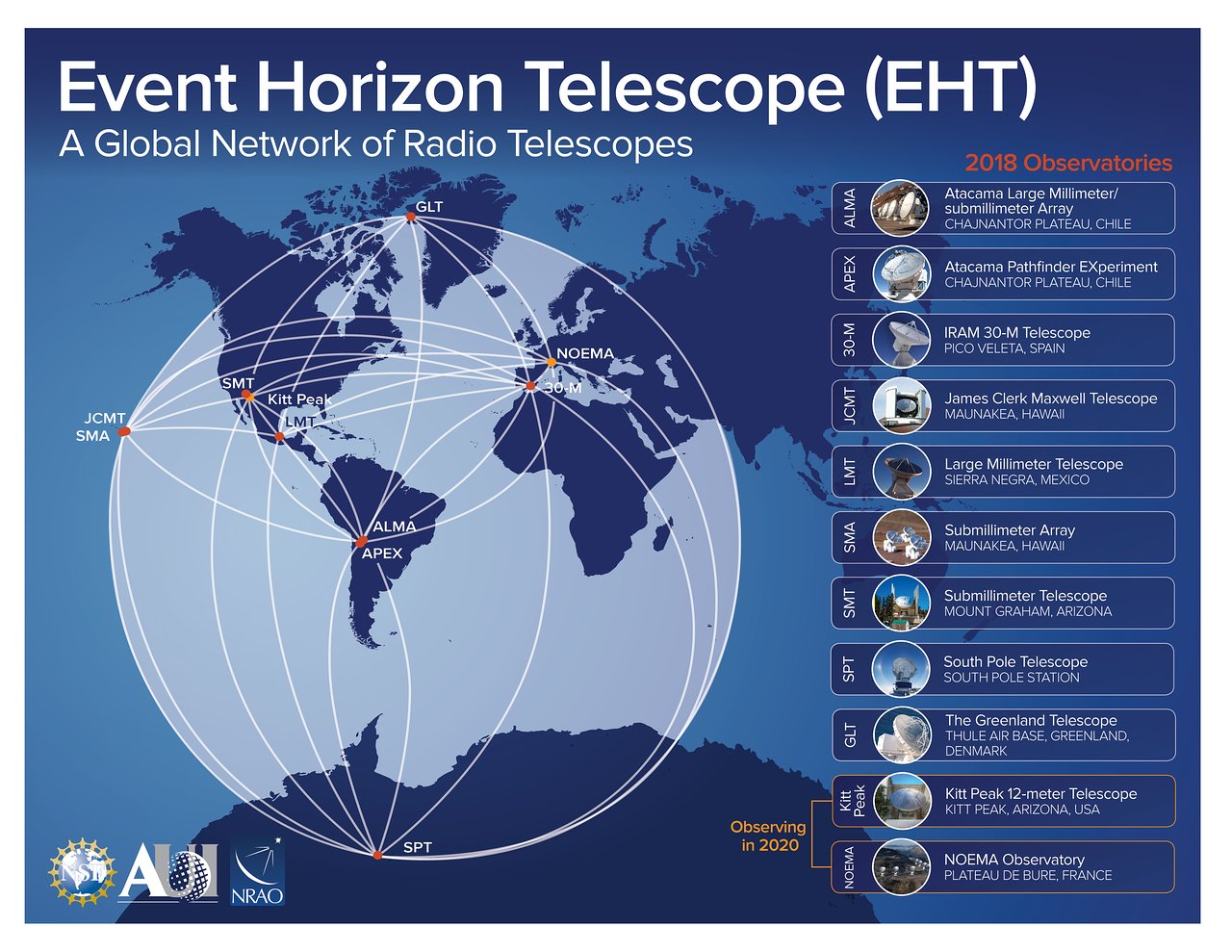

Teleskope des EHT (Bild: EHT)

Zum Glück entsteht in der Umgebung eines schwarzen Lochs auch jede Menge Radiostrahlung und deswegen konnte ein Verbund aus neun auf der ganzen Welt verteilten Radioteleskope – das “Event Horizon Telescope” – auch das Bild des schwarzen Lochs im Zentrum der Galaxie Messier 87 machen. Und man denkt auch schon darüber nach, die “Löcher” im Teleskop noch größer zu machen um das Auflösungsvermögen noch weiter zu erhöhen. In Zukunft sollen auch Radioteleskope im All in den Verbund eingegliedert werden. Dann hätten wir Teleskope die ein paar hunderttausend Kilometer groß sind…

Kommentare (8)