Modernste Telemonitoring-Systeme könnten es Pflegediensten ermöglichen, die Vitaldaten der von ihnen betreuten Personen deutlich besser als bisher zu überwachen. Aber welche Haftungsrisiken sind mit der Sammlung und Auswertung von Vitalwerten für Ärzte und Pflegedienstleister verbunden?

Wie Anfang des Monats versprochen, berichte ich die nächsten Wochen mal ein wenig über unsere aktuellen Projekte, darunter auch unser Telepflege-Netzwerk ZIM-NEMO TECLA. Hier treibt uns – neben unseren Überlegungen zur fotografischen Wunddokumentation – derzeit eine juristische Frage um, auf die wir trotz zahlreicher Fachgespräche bis dato noch keine wirklich zufriedenstellende Antwort gefunden haben. Und nachdem Michael Blume neulich auf den Chronologs erklärt haben wollte, was eigentlich aus dem Waldsterben geworden ist (an einer Antwort habe ich mich übrigens hier versucht) und im Nachbarblog WeiterGen sogar schon Forschungspartner gesucht wurden, dachte ich mir, ich traue mich mit meiner Frage auch mal aus der Deckung. Wer weiß – vielleicht bekommen wir am Ende über die Kommentarspalte der ScienceBlogs den Tipp, der uns entscheidend weiterhilft…

Aber zuerst ein wenig Background: Unter Telemonitoring versteht man die Fernüberwachung von Vitaldaten, die etwa im Krankenhaus oder aber nach einer Entlassung aus selbigem in den eigenen vier Wänden stattfinden kann. Da sich unser Netzwerk (unter anderem) der Unterstützung ambulanter Pflegedienste verschrieben hat, interessieren uns weniger die schweren Krankheitsbilder, sondern mehr die Volkskrankheiten wie Hypertonie, Diabetes oder auch Übergewicht, deren „im-Zaum-halten” eben auch in den Aufgabenbereich ambulanter Dienste (natürlich in Zusammenarbeit mit einem Allgemeinmediziner) fällt. Konkret geht es darum, marktverfügbare mobile Vitalwert-Messtechnik im Technikum unseres WZW-Schwesterprojekts zu installieren, in Zusammenarbeit mit Medizinern der Uni Halle „auf Herz und Nieren zu testen” und softwaretechnische Brücken zwischen geeigneten Systemen zu schlagen, um am Ende eine technisch und medizinisch fundierte Empfehlung zum Technikeinsatz an die mit uns kooperierenden Pflegedienste abgeben zu können.

Die Vorteile etwa des Blutdruck-Telemonitorings liegen dabei auf der Hand. Wie jeder, der regelmäßig den eigenen Blutdruck kontrolliert, weiß, hängt der Messwert erheblich von der Verfassung ab, in der man sich gerade befindet, d.h. es macht einen großen Unterschied, ob man gerade die Treppen aus dem Keller bis in den fünften Stock hochgelaufen ist oder ob man sich nach dem dreistündigen mittäglichen Schönheitsschlaf aus dem Bett erhoben hat. Es liegt auf der Hand, dass regelmäßig aber nicht allzu häufig erhobene Blutdruckwerte kein vollständiges Bild abgeben, d.h. wenn die Pflegerin des ambulanten Dienstes etwa alle vier Tage zu unterschiedlichen Zeiten und in unterschiedlichen Situationen den Blutdruck nimmt, hat man am Monatsende eine Messreihe mit sieben oder acht Werten, die zwar schon etwas aussagt, die aber sicher nicht der Weisheit letzter Schluss ist.

Besser wäre es natürlich, man könnte mit dem Patienten vereinbaren, dass er jeden Tag an zwei relativ festen Zeitpunkten (auch im Hinblick auf den üblichen Tagesablauf und damit die körperliche Belastung) mit einem kleinen, einfach zu bedienen Gerät den eigenen Blutdruck misst, wobei sie oder er von dieser Messung nicht viel mehr mitbekommen, als einen kleinen Knopfdruck (die permanente Beschäftigung mit den eigenen Vitalwerten ist der Psyche ja manchmal eher abträglich). Die Werte würden dann automatisch (hierfür bieten sich verschiedene Wege an) in die digitale Pflegeakte des Pflegedienstes eingestellt, wo Pflegedienstleitung und betreuender Arzt sich nun an > 60 Werten pro Monat erfreuen könnten, die zu prädefinierten Zeitpunkten und mit dem immer gleichen Gerät gemessen wurden – zusätzlich zu den manuellen Messungen der Pflegekräfte vor Ort, die gleichsam der eigentlichen Betreuung als auch der Überprüfung der selbsterhobenen Werte dienen können.

Die zwei im Hinblick auf eine solche Vitalwertüberwachung wichtigsten Fragekomplexe liegen ebenso auf der Hand wie die potentiellen Vorteile: (1) Wie „sauber” messen solche Geräte eigentlich? Sind die so erhobenen Daten medizinisch aussagekräftig oder ist ihre Erhebung nur Spielerei? Und wie könnten die Regeln für die Qualitätssicherung der Messung bzw. die Kalibrierung der Geräte aussehen? (2) Wie lassen sich die damit erhobenen Daten datenschutztechnisch sicher übertragen und speichern? Wer bekommt wann Zugriff, wie dürfen die Daten ausgewertet werden – und welche Einverständniserklärungen des Klienten oder seiner Betreuer müssen vorliegen?

Fragekomplexe, die jetzt und zukünftig sowohl die Informatiker der Hochschule Harz als auch die Mediziner der Uni Halle beschäftigen werden, die allerdings nicht Gegenstand dieses Blogposts sein sollen (wobei ich bei Interesse gerne auch dazu mal etwas schreibe). Mir geht es heute stattdessen um einen dritten Fragekomplex; nämlich den der Haftung, für den wir einfach mal annehmen, dass sich bezüglich der anderen Fragen eine Lösung findet, d.h. eine regelmäßige Erhebung medizinisch brauchbarer Vitaldaten sowie deren völlig datenschutzkonforme Übertragung, Speicherung und Auswertung möglich und von allen Beteiligten gewünscht ist.

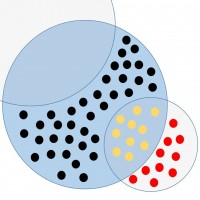

Die Frage, die uns also beschäftigt lautet, ob mit steigender Anzahl und Aussagekraft von Vitaldaten auch das Haftungsrisiko desjenigen zunimmt, der über diese Daten verfügt. Um es einmal ein wenig salopp auszudrücken: Die meisten PflegediestleiterInnen würden sich über bessere Daten freuen und sich in den fünf Minuten, in denen sie sich pro Schicht vielleicht mit den Vitaldaten eines Patienten befassen können, sicherlich gründlich und gewissenhaft damit auseinandersetzen. Mehr als die fünf Minuten sind aber im Regelbetrieb nicht drin – es sei denn, es zeigen sich Auffälligkeiten oder es liegt ein anderer Anlass vor, sich näher mit dem Patienten zu befassen – und fünf Schwesternminuten sind nun mal etwas anderes als zehn Gutachterstunden mit „hindsight”, sollte doch mal etwas passieren…

Mit anderen Worten formuliert: Bei neun von zehn Patienten mit Herzproblemen, deren Gewichtszunahme auf eine potentiell lebensgefährliche Wassereinlagerung hindeutet, wird das Problem dank täglicher fernautomatischer anstatt wöchentlicher Gewichtsmessung vielleicht schneller erkannt, so dass sie rechtzeitig behandelt werden können – bei einem dagegen nicht. In dem Fall „sitzen” Pflegedienst (und betreuender Arzt) dann vielleicht auf hunderten von Gewichtsmesswerten, die etwa durch einen nahen Angehörigen, der eine Fehlbetreuung vermutet, eingeklagt und dann durch einen Gutachter vor Gericht zerpflückt werden könnten, der sich den zeitlichen Luxus leisten kann, die Daten in aller Ruhe und nach allen Regeln der Kunst auszuwerten – was im Pflegebetrieb nun mal nicht möglich ist…

Die Antwort auf dieses Problem kann meines Erachtens nun aber sicher nicht darin bestehen, auf bessere Daten zu verzichten – und damit im Zweifelsfall die Leben der anderen neun Patienten zu riskieren – vielmehr sollte natürlich ein Weg gefunden werden, zusätzliche Haftungsrisiken zu minimieren (damit Ärzte und Pflegedienste mitmachen) und gleichzeitig so gut wie möglich zu messen und auszuwerten. Aber wie? Meine Kollegen und ich haben in den letzten Monaten mit zahlreichen Pflegedienstvertretern, Medizintechnik-Herstellern und auch Juristen über diese Problematik debattiert und noch keine wirklich überzeugende Lösung gefunden. Der Vertreter eines Herstellers von Telemonitoring-Hardware sagte mir Anfang des Jahrs auf dem Berliner AAL-Kongress (auf dem es auch diesen faszinierenden Alternsanzug zu bestaunen gab), viele Pflegedienste unter seinen Kunden seinen sich der Problematik vermutlich gar nicht so richtig bewusst und würden einfach davon ausgehen, „dass schon nichts schiefgeht”.

Das ist natürlich eine wenig befriedigende Antwort – und eine, die mir persönlich für die mit uns kooperierenden Pflegedienste keinesfalls ausreicht. Was also ist zu tun? Gegenwärtig schweben uns drei verschiedene Ansätze vor…

Definition starrer Grenzparameter: Gäbe es verbindliche und starre Grenzwerte (etwa Gewichtsabweichungen von +/- X% von einem patientenindividuellen Mittel) auf die immer mit einer Vorstellung beim Arzt reagiert werden müsste, wäre das Haftungsproblem vom Tisch. Nur: Wer legt diese Grenzwerte (allgemeinverbindlich) fest? Und: Sind sie zu streng, treibt man die Arztkosten durch überflüssige Vorstellungen in die Höhe, sind sie zu lax, wären sie medizinisch sinnlos und juristisch ebenfalls wieder angreifbar…

Löschung der Daten nach einem festgelegten Zeitraum: Auf diese Weise könnte man nicht nur datenschutzrechtliche Bedenken dämpfen, sondern würde auch verhindern, dass größere Mengen an Daten für post hoc-Analysen zur Verfügung stünden. Aus meiner Sicht auch keine wirklich optimale Lösung, da ja durchaus Fälle vorstellbar wären, bei denen sich ein echter medizinischer Gewinn daraus ziehen ließe, etwa die lückenlose Gewichtsmesskette der letzten sechs Monate einsehen zu können.

Patientenvereinbarung zur Aussagekraft: Um die Aussagekraft der Messwerte zu begrenzen, setzt man eine Vereinbarung mit dem Patienten auf, die sinngemäß aussagt, dass die Messungen keinen großen medizinischen Wert haben, nur der zusätzlichen Kontrolle dienen und damit auf einer ähnlichen Stufe anzusiedeln wären, wie etwa Vitalwert-Apps fürs iPhone: Nett, interessant aber deutlich weniger aussagekräftig als eine von einer Fachkraft durchgeführte Messung. Dieser Ansatz sagt mir bislang am meisten zu, hat aber ebenfalls zwei Haken, denn erstens beschneidet er die Kofinanzerungsmöglichkeiten, da medizinisch nicht voll aussagekräftige Vitalwertkontrollen ganz eindeutig im zweiten Gesundheitsmarkt anzusiedeln sind – und zweitens würde er auch die Arbeit meiner Kollegin ein wenig ad absurdum führen, die sich ja gerade mit der Frage befassen soll, wie eine möglichst hohe Aussagefähigkeit der Messungen gewährleistet werden kann…

Man sieht schon, dass das Ei des Kolumbus noch nicht dabei ist – daher die Frage in die Runde: Wer hat sich schon mal aus juristischer Sicht mit der Problematik befasst und kann etwas zur Rechtslage aussagen? Ist die ganze Debatte vielleicht ein Streit um des Kaisers Bart, da sich aus mehr und besseren Werten gar nicht automatisch höhere Haftungsrisiken ergeben? Und wer kennt Pflegedienste oder Pflegeheime, die mit Vitalwertmonitoring arbeiten und weiß, wie dort mit der Haftungsproblematik umgegangen wird?

Die Kollegen und ich freuen uns über jeden Input…

Übrigens: Die TECLA-Projekte der Hochschule Harz finden sich auch bei Facebook…

Kommentare (12)