Seit einigen Jahren halte ich in wechselndem Kontext – mal für die Sternwarte Sankt Andreasberg, mal für verschiedene Volkshochschulen, für Umweltgruppen oder auch für unser An-Institut – einen sich beständig weiterentwickelnden, im Kern aber gleichbleibenden Einführungsvortrag zum Thema Lichtverschmutzung. Da es gestern Abend mal wieder soweit war – diesmal bei der Arbeitsgemeinschaft “Astronomie und Raumfahrt in Quedlinburg” im Bildungshaus „Carl Ritter“ in Quedlinburg – dachte ich mir, ich könnte den Vortrag samt Bebilderung ja eigentlich auch mal für den „Frischen Wind“ verbloggen. Insofern folgt an dieser Stelle eine dreiteilige Einführung in die Lichtsmog-Problematik ohne großen Neuigkeitswert, der für diejenigen Leserinnen und Leser, die mit dem Thema noch nicht vertraut sind, vielleicht aber einige interessante Einsichten bietet.

Teil 1: Wie kann Licht ein Umweltproblem darstellen?

Sowohl der Begriff „Lichtverschmutzung“ als auch der eigentlich präzisere Begriff „Lichtsmog“ implizieren, dass Licht – also künstliche Beleuchtung bei Nacht – ein Umweltproblem darstellt. Wie aber ist das möglich? Licht an sich richtet doch keinen Schaden an? Diese Grundannahme ist nicht ganz richtig, wie sich am Beispiel der Straßenbeleuchtung zeigen lässt, die sich insbesondere auf drei Wegen negativ auf unsere Umwelt auswirkt: Erstens durch ihren hohen Energieverbrauch, zweitens durch den (früher) durch Quecksilber-Dampflampen verursachten Sondermüll und drittens dadurch, dass die künstliche Aufhellung der Nacht nicht nur – vor allem für Astronomen ärgerlich – das Licht der Sterne überstrahlt, sondern auch die natürlichen Lebensrhythmen vieler nachtaktiver Tiere empfindlich stört. Dieser dritte Effekt ist die eigentliche „Lichtverschmutzung“, um die es heute gehen soll – daher an dieser Stelle nur einige kurze Worte zu den ersten beiden Punkten: Energieverbrauch und Sondermüll.

Sowohl der Begriff „Lichtverschmutzung“ als auch der eigentlich präzisere Begriff „Lichtsmog“ implizieren, dass Licht – also künstliche Beleuchtung bei Nacht – ein Umweltproblem darstellt. Wie aber ist das möglich? Licht an sich richtet doch keinen Schaden an? Diese Grundannahme ist nicht ganz richtig, wie sich am Beispiel der Straßenbeleuchtung zeigen lässt, die sich insbesondere auf drei Wegen negativ auf unsere Umwelt auswirkt: Erstens durch ihren hohen Energieverbrauch, zweitens durch den (früher) durch Quecksilber-Dampflampen verursachten Sondermüll und drittens dadurch, dass die künstliche Aufhellung der Nacht nicht nur – vor allem für Astronomen ärgerlich – das Licht der Sterne überstrahlt, sondern auch die natürlichen Lebensrhythmen vieler nachtaktiver Tiere empfindlich stört. Dieser dritte Effekt ist die eigentliche „Lichtverschmutzung“, um die es heute gehen soll – daher an dieser Stelle nur einige kurze Worte zu den ersten beiden Punkten: Energieverbrauch und Sondermüll.

Unser Wunsch nach möglichst hellen Straßen und möglichst weit sichtbarer Leuchtreklame kostet eine Menge Energie. Wie eine schon einige Jahre alte Untersuchung des VDI zu Tage brachte, werden allein für die öffentliche Straßenbeleuchtung – gemeint sind hier also nur Straßenlampen und keine sonstige öffentliche Beleuchtung etwa von Rathäusern, Denkmälern oder Parks – rund vier Milliarden Kilowattstunden bzw. vier Terawattstunden an Energie aufgewendet. Europaweit summiert sich das Ganze auf 35 Terawattstunden, was etwa dem 17-fachen jährlichen Output des Atomkraftwerks Biblis in Hessen entspricht, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft ich zehn Jahre lang gewohnt habe. Grob vereinfacht – aber auch wirklich nur ganz grob und unter Ausklammerung von Tagesverbrauchskurven und Netzauslastung – könnte man also sagen, dass wir europaweit 17 Atomkraftwerke nur für die Bestromung von Straßenlampen betreiben – ein hoher Energieverbrauch, der bei unserem gegenwärtigen Energiemix mit einem hohen klimarelevanten CO2-Output im Bereich von etlichen Millionen Tonnen einhergeht. Allein schon dieser Verbrauch und die damit einhergehenden Kosten für Kommunen – nicht selten stellt die Straßenbeleuchtung den größten Posten im Energiebudget dar – sind eigentlich Gründe genug, um sich als Kommune bzw. als Einwohner einer Kommune mit der Frage befassen zu wollen, wie man sparsamer und umweltschonender beleuchten könnte.

Das zweite Problem – der Sondermüll – wurde in den vergangenen Jahren durch die EU entschärft, die ein „Phasing-Out“ der in einigen Kommunen nach wie vor dominanten Quecksilberdampflampen – das sind die Lampen mit dem gemütlich-orangefarbenen hellweißen Licht – verfügt hat. Kommunen dürfen damit ihre alten Bestände zwar noch aufbrauchen, es dürfen aber seit 2015 keine neuen Leuchtmittel mehr in den Verkehr gebracht werden, womit das Ende der Quecksilberdampflampe quasi offiziell eingeläutet wurde. Noch sind – gerade in Kommunen in den neuen Bundesländern – aber noch eine Menge solcher Lampen in Gebrauch, was aufgrund deren besonders hoher Anlockwirkung insbesondere für nachtaktive Insekten ein Problem darstellt.

Identische Himmelssicht mit und ohne Lichtsmog-Effekt. (Foto © Jeremy Stanley, Lizenz: CC BY 2.0, Quelle: Flickr)

Wenden wir uns nun aber dem eigentlichen Thema zu: Der Lichtverschmutzung. Diese wird durch die beiden Aufnahmen des Astrofotografen Jeremy Stanley perfekt illustriert. Beide Bilder zeigen das Sternbild Orion, links aufgenommen in der Dunkelheit eines sogenannten Sternenparks, rechts dagegen in der US-Stadt Orem in Utah mit circa 80.000 Einwohnern. Auch wenn die Kamera natürlich mehr vom Himmel einfängt, als das untrainierte menschliche Auge, ist der Qualitätsverlust deutlich wahrnehmbar: Von einem Himmel voller Sterne hin zu einem hellen, irgendwie ausgebleicht wirkenden Himmel, in dem letztendlich nur das Sternbild noch wirklich deutlich erkennbar ist. Ein Himmel, den wir so auch in Deutschland kennen – und bei dessen Anblick wir uns dann darüber freuen, dass wir das eine oder andere Sternbild ausmachen können, ohne zu ahnen, welche majestätische Aussicht uns da eigentlich entgeht.

Verantwortlich hierfür ist unser ineffizienter Umgang mit Licht – wohlgemerkt, unser Umgang mit Licht und nicht der Umstand, dass wir überhaupt beleuchten. Den Astronomen wird ja gerne nachgesagt, dass sie die Straßenbeleuchtung am liebsten ganz abschaffen möchten, was so – von der einen oder anderen Ausnahme abgesehen – aber sicher nicht stimmt. Die eigentliche Frage ist nicht ob, sondern wie beleuchtet wird. Das nachfolgende Bild der Züricher Innenstadt bei Nacht, aufgenommen von Kollegen der Anti-Lichtsmog-Organisation Dark Sky Switzerland, verdeutlicht das Problem: Ganz offensichtlich könnte man den hier intendierten Effekt – die Verkehrssicherheit auf Straßen und Gehwegen und eine akzentuierte Wahrnehmung der beiden angestrahlten Baudenkmäler – auch mit einem viel geringeren Maß an Beleuchtung erreichen. Stattdessen wird völlig ineffektiv und viel zu hell von unten nach oben beleuchtet und Licht grell und teilweise in regelrechten Flakscheinwerfer-Strahlen in den Himmel reflektiert. Kein Wunder, dass hier keine Sterne mehr zu sehen sind. Selbst wenn man auf den Anblick des Sternenhimmels weniger Wert legt und auch die Umwelteffekte für vernachlässigbar hält, muss einem, betrachtet man das Bild einmal mit den Augen des Ingenieurs – klarwerden, dass hier extrem ineffizient und damit unter großer Energieverschwendung beleuchtet wird.

Lichtverschmutzung in der Züricher Innenstadt. (Bildquelle: www.darksky.ch)

Das Phänomen, welches man auf diesem und dem nächsten Bild erkennen kann, wird von Experten als „Urban Sky Glow“ bezeichnet – eine Art „Lichtglocke“ (daher auch der Begriff “Lichtsmog” – abgeleitet von der Smogglocke) über Ortschaften, die dadurch verursacht wird, dass nach oben abgestrahltes Licht auf Schwebeteilchen in der Luft wie Nebeltropfen oder Staub trifft, und von diesen reflektiert, gebrochen und gestreut wird. Dieser Effekt führt dazu, dass der Himmel über manchen Städten auch in der tiefsten Nacht nicht mehr dunkel wird. Das nachfolgende Foto erhielt ich beispielsweise vor einigen Jahren von Norbert Heinze, der regelmäßig in Singapur unterwegs ist – und so sieht der Himmel dort um 2:00 Uhr in der Nacht aus.

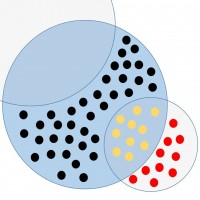

Eine solche Lichtglocke hat eine enorme Flächenwirkung, die sich mit Hilfe von „Walkers Gesetz“ – einer von Merle Walker entwickelten Formel – in etwa abschätzen lässt, wenn man die Einwohnerzahl kennt. Für eine Stadt wie Wernigerode mit knapp 35.000 Einwohnern lässt sich auf diesem Weg errechnen. dass man noch in einer Entfernung von 20 Kilometern mit einem Sky Glow rechnen muss, der etwa 19% über der Helligkeit des natürlichen Nachthimmels liegt.

Die bekannteste Skala zur Messung der Lichtverschmutzung ist die sogenannte Bortle-Skala, die nach dem US-Astronomen John Bortle benannt wurde. Diese reicht von 1 (ein perfekter dunkler Himmel ohne jede Beeinflussung durch künstliches Licht, wie man ihn beispielsweise über der Wüste oder über dem offenen Meer beobachten kann) bis zu 9 (der Himmel über einer Metropole wie Tokio oder New York). Zur Einordnung: In Wernigerode liegen wir etwa bei einer 4, in Halberstadt bei einer 5. In Sankt Andreasberg, Sorge, Elend und anderen Orten im Oberharz landet man – je nach Ort und Zeitpunkt der Messung – mal in der 3 und mal in der 2, was für einen Standort in Mitteleuropa hervorragend ist.

Die Bortle-Skala. (Bildquelle: International Dark Sky Association)

Der Großteil der deutschen Bevölkerung lebt inzwischen unter einem Himmel der Klasse 5 oder 6, an dem man nicht mehr viele Sterne wahrnehmen kann. In einer repräsentativen Befragung durch Emnid konnte bereits im Jahr 2002 festgestellt werden, dass ein gutes Drittel aller Deutschen das leuchtende Band der Milchstraße – immerhin die Galaxie, in der wir leben – noch nie gesehen hat; und unter den Unter30-jährigen waren es bereits 40%. Heute, 15 Jahre später, muss davon ausgegangen werden, dass diese Zahlen nochmal deutlich angestiegen sind. Insbesondere vielen jungen Menschen, die in einer der größeren Städte aufwachsen, fehlt die Naturerfahrung, unter einem Himmel voller Sterne von deren Anblick geradezu erschlagen zu werden, mittlerweile völlig.

Bedenkt man, dass der Anblick des nächtlichen Sternenhimmels über die Jahrtausende währende Menschheitsgeschichte unzählige Künstlerinnen und Künstler, Forscherinnen und Forscher sowie religiöse Prophetinnen und Propheten inspiriert hat, kann man sich kaum vorstellen, dass der Wegfall dieser Erfahrung vollständig folgenlos bleibt. Betrachtet man alte Gemälde großer Künstler, die den Sternenhimmel zeigen – wie etwa die berühmte „Sternennacht über der Rhone“ von Vincent van Gogh – so ist man heute leicht versucht, die Sternenvielfalt als „künstlerische Übertreibung“ abzutun. Sie ist es aber nicht – vielmehr ist es stattdessen so, dass der Künstler einen Anblick wiedergegeben hat, den wir heute in dieser Form einfach nicht mehr bzw. kaum noch genießen können.

Vincent van Gogh: Sternennacht über der Rhone. (Lizenz: Public Domain, Bildquelle: Wikipedia)

Fragt man einmal bei Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern nach, wie sie eigentlich zu ihrer Studienentscheidung gelangt sind, so wird nicht selten auf eine Naturerfahrung in der Kindheit oder ein naturwissenschaftliches Hobby verwiesen: Von den Spaziergängen im nahegelegenen Wald bis hin zu Mikroskopie und Astronomie. Ist es verwegen, einen zumindest schwachen Zusammenhang zwischen dem Wegfall solcher Erfahrungen bzw. der zunehmenden Unmöglichkeit solcher Hobbies und dem stetig sinkenden Interesse der jungen Generation an den sogenannten MINT-Studiengängen (Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) zu postulieren? Möglicherweise – aber eine nähere Untersuchung dieser Frage könnte sich meiner Einschätzung nach durchaus lohnen.

Nun wäre Lichtverschmutzung wohl leider ein vernachlässigtes Problem, würde es „nur“ die Community der Hobby-Astronomen betreffen. Tatsächlich greift Licht aber auch auf vielfältige Art und Weise in den „Lebensraum Nacht“ vieler nachtaktiver Arten ein, die sich über die Jahrmillionen der Evolution immer besser an die Dunkelheit angepasst haben. Aus den Medien bekannt ist das Bild junger Meeresschildkröten, die von hunderten freiwilligen Helfern über den beleuchteten Strand zum Wasser getragen werden müssen, weil sie den Weg von alleine nicht mehr finden und sich ohne Hilfe in den Dünen verirren und letztendlich dort verenden würden. Grund hierfür ist, dass die Beleuchtung nahegelegener Straßen, Ferienanlagen oder Ortschaften den Schattenwurf der Dünen verändert und damit den Orientierungssinn der Tiere durcheinanderbringt.

In meinen Vorträgen kommen solche Bilder eher selten vor – lieber zeige ich stattdessen Fotos von heimischen Nachtfaltern wie etwa dem Eichenspinner oder dem Eulenfalter, auch wenn diese Tiere von den meisten Zuhörern sicher als weniger niedlich empfunden werden. Es gibt im Harz – oder auch an den deutschen Küsten – nun aber eben keine Brutstätten für Seeschildkröten, dafür aber etliche heimische Arten – zu denen im Harz auch das Sommergoldhähnchen und diverse Fledermausarten gehören – die hier vor Ort von den Folgen der Lichtverschmutzung betroffen sind.

Da es nicht nur an dieser Stelle zu weit führen, sondern auch den üblichen zeitlichen Rahmen solcher einführenden Vorträge sprengen würde, die Auswirkungen künstlicher Beleuchtung auf nachtaktives Leben im Detail zu betrachten, sei nur schlaglichtartig auf einige Effekte verwiesen. Dass Licht in der Nacht Insekten anzieht, weiß jeder, der je in einer Sommernacht auf dem Balkon oder der Terrasse ein Licht eingeschaltet hat. Die nachfolgenden Fotografien von Prof. Dr. Gerhard Eisenbeis von der Uni Mainz, der sich als Entomologe über viele Jahre mit der Wirkung von künstlichem Licht auf Insekten beschäftigt hat, zeigen einen Anblick, den viele von uns noch kennen: Hunderte verendeter Insekten, die der Lichtsogwirkung von Lampen (hier: Natriumdampflampen) nicht entkommen konnten. Im Oberharz und in der Gegend um Bitterfeld-Wolfen habe ich solche Kugelleuchten wie rechts im Bild mit einer dicken Schicht toter Insekten selbst schon in Augenschein nehmen können – zum Glück werden es weniger. Es liegt auf der Hand, dass der milliardenfache Verlust von Insekten – allein an einer Quecksilberdampflampe verenden rund 450 Tiere pro Nacht – nicht ohne negative Folgen für betroffene Ökosysteme bleibt.

Todesfalle Straßenlampen. (Fotos © Prof. Dr. Gerhard Eisenbeis, Uni Mainz)

Wie bereits festgestellt, sind aber auch andere nachtaktive Lebewesen betroffen: Singvögel brechen sich an beleuchteten Gebäudefassaden zu hunderten das Genick – das Phänomen der sogenannten „Towerkills“, das vor einigen Jahren in Bonn eindrucksvoll durch den Biologen Heiko Herbig am Beispiel des LED-beleuchteten Posttowers untersucht wurde. Amphibien stellen die Paarung ein, Zugvögel finden plötzlich den Weg in ihre angestammten Überwinterungsgebiete nicht mehr, lichtempfindliche Fledermäuse werden durch grelle Beleuchtung aus für sie attraktiven Jagdgründen vertrieben – und kleine Seeschildkröten verlaufen sich auf ihrem Weg vom Schlupfplatz zum Wasser. Sogar Pflanzen werden (obwohl sie sich ja quasi von Licht ernähren) durch künstliches Licht belastet – so verlieren etwa durchgängig beleuchtete Laubbäume im Herbst ihre Blätter mit einer Verspätung von bis zu mehreren Wochen und werden dadurch anfälliger für winterliche Frostschäden.

Man könnte die Betrachtung der negativen Effekte an dieser Stelle nahezu beliebig lange fortsetzen – was auf jeden Fall deutlich geworden sein sollte, ist der Umstand, dass künstliche Beleuchtung in der Nacht sich auf lebende Organismen auswirkt. Zu Recht kann man hier die Frage stellen, wie es sich eigentlich mit dem Menschen verhält. Auch hierzu liegen mittlerweile interessante Untersuchungen vor, die klassische Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, Diabetes und Schlafstörungen mit einer zunehmenden Überbeleuchtung in Verbindung bringen. Ein Effekt, der bereits gut erforscht ist, ist die Unterdrückung der Produktion des Schlafhormons Melatonin durch die Aufnahme von Licht mit hohen Weiß- und Blauanteilen kurz vor dem Schlafengehen oder während des Schlafens. Dies kann etwa die helle, klinikartige Beleuchtung des Badezimmers sein, in dem man sich kurz vor dem Gang ins Bett noch aufhält – oder das Licht des Handy- oder Tablet-Displays, in das man in der letzten halben Stunde vor dem Schlafengehen noch starrt. Beides führt dazu, dass die Produktion des Hormons, die normalerweise bei Dunkelheit und damit während des Schlafes erfolgt, erst mit einer Verspätung von bis zu einigen Stunden einsetzt woraus sich über einen längeren Zeitraum ein Melatonin-Defizit entwickeln kann, das wiederum mit Gedächtnis- und Konzentrationsproblemen sowie Schlafstörungen einhergeht.

Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass sich zu viel Licht in der Nacht durchaus auch negativ auf die menschliche Gesundheit auswirken kann, hierzu aber noch viel Forschung zu leisten ist. Ergebnisse der letzten Jahre, die einen Zusammenhang von Kunstlicht mit dem Auftreten sehr ernster Erkrankungen wie insbesondere bestimmter Formen von Krebs vermuten lassen, sollten mit Sicherheit nicht überinterpretiert werden – das Thema „Wirkung von Licht auf die Gesundheit des Menschen“ hat aber eindeutig großes Potential (und eine gewisse Brisanz).

Teil 2: Wie lässt sich das Problem lösen?

Nachdem das Problem der Lichtverschmutzung nun erkannt ist, stellt sich natürlich die Frage, wie man es lösen kann. Wenn wir nochmal an die Bilder der überbeleuchteten Städte und Straßen denken, wird (hoffentlich) klar, dass man zur Begrenzung des Problems vor allem drei Ziele verfolgen müsste:

1. Zielgerichteter beleuchten – Licht nur dorthin strahlen, wo es auch benötigt wird

2. Energieeffizienter beleuchten – optimale Wirkung bei möglichst niedrigem Verbrauch

3. Naturfreundlicher beleuchten – möglichst geringe Anlockwirkung auf Insekten, Vögel etc.

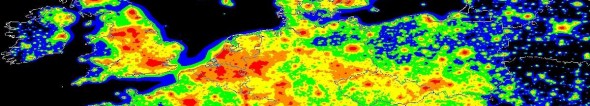

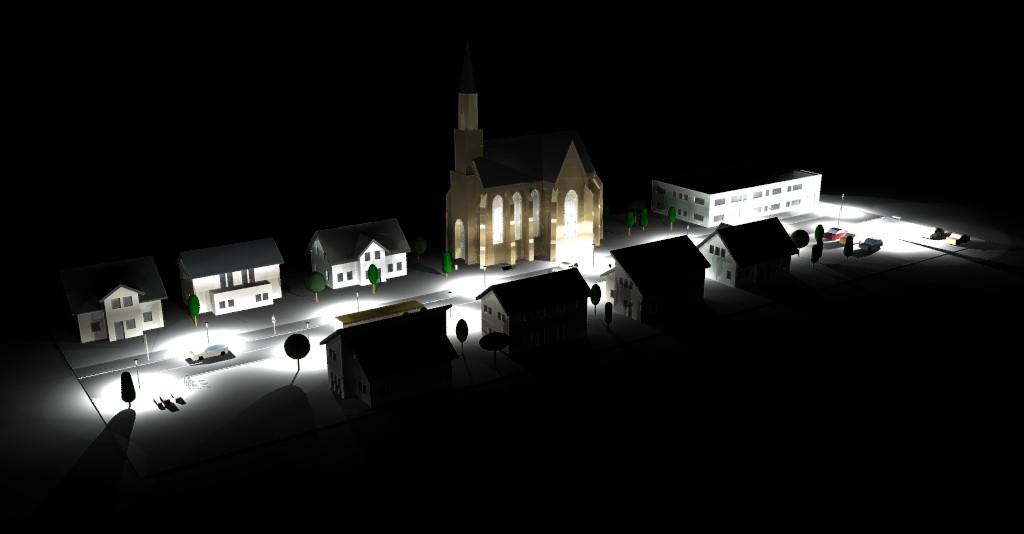

Diese drei Ziele lassen sich auf verschiedene Art und Weise erreichen. An meinem An-Institut – der HarzOptics GmbH in Wernigerode – arbeiten wir mit 3D-Lichtsimulationen, wie sie im obigen Bild zu sehen sind. Diese ermöglichen es, Straßenzüge und ganze Stadtviertel am Computer „künstlich“ zu beleuchten und nach derjenigen Kombination von Lampentyp und Leuchtmittel zu suchen, mit der die drei obengenannten Ziele – zielgerichtete Beleuchtung, energetische Sparsamkeit und eine geringe Anlockwirkung – unter den gegebenen Rahmenbedingungen wie etwa der Verkehrsdichte möglichst gut erfüllt werden können. Natürlich kommen dafür grundsätzlich nur Lampen in Frage, die ihr Licht nur dorthin abstrahlen, wo es auch objektiv benötigt wird. Die nachfolgende Grafik von Florian Schwendler verdeutlicht den Unterschied zwischen brauchbaren und weniger brauchbaren Lampen.

Unterschiedliche Leuchtentypen tragen mehr oder weniger stark zur Lichtverschmutzung bei. (Grafik © Florian Schwendler)

Während die linke Kugelleuchte einen Großteil ihres Lichts sinnlos in die Landschaft strahlt und nur zu etwa einem Viertel überhaupt den zu beleuchtenden Gehweg beleuchtet, fokussiert die rechte, gut abgeschirmte Straßenlampe das Licht auf die zu beleuchtende Fläche. Jeder Laie – auch derjenige, der sich so gar nicht für Umweltbelange erwärmen kann – erkennt sofort, dass die rechte Lampe deutlich effizienter ist – und wenn man sie nun noch mit einem stromsparenden Leuchtmittel ausstattet, durch die Wahl des richtigen Lichtspektrums dafür sorgt, dass sie eine möglichst geringe Lockwirkung auf Insekten und andere nachtaktive Lebewesen (sowie eine geringe Störwirkung auf Astronominnen und Astronomen) entfaltet und sie außerdem spät in der Nacht bei wenig (oder gar keinem) Verkehr dimmt oder ganz abschaltet, kommt man dem Optimum schon recht nahe.

Dass in vielen deutschen Kommunen leider noch ganz anders beleuchtet wird, sieht man an meiner ständig wachsenden Sammlung von Foto-Negativbeispielen: Leuchten im Baumkronen, Kugelleuchten, Doppelleuchten, sich gegenseitig anstrahlende Leuchten, in Fenster strahlende Leuchten, tagsüber brennende Leuchten, Bodenleuchten…die Liste ließe sich endlos fortsetzen.

Einer der Gründe, warum wir trotz aller technischen Fortschritte – gut abgeschirmte, energiesparende Lampen lassen sich ja bereits in hunderten Ausführungen am Markt kaufen – nach wie vor so ineffizient beleuchten, ist meiner persönlichen Einschätzung nach das mangelnde Beleuchtungsmanagement in vielen Kommunen. Oft befasst man sich mit der Anschaffung neuer Lampen nämlich nur dann, wenn neue Gebiete erschlossen und beleuchtet werden müssen oder wenn die Lebenszeit älterer Lampen ausgelaufen ist – also unregelmäßig und immer mit Blick auf die einzelne Straße oder auf das einzelne Viertel. Ein modernes kommunales Beleuchtungsmanagement fehlt in vielen Städten dagegen völlig – in manchen Verwaltungen kennt man – und das ist kein Scherz – nicht einmal die genaue Anzahl der eigenen Straßenlampen, geschweige denn deren Standorte. Eine langfristige Planung, die die ganze Kommune im Blick behält, ist auf einer derartig unzureichenden Datenbasis aber nicht möglich. Sinkende oder steigende Bevölkerungszahlen, ein sich veränderndes Verkehrsaufkommen, neue Busfahrpläne oder Gründung und Schließung von Unternehmen mit Nachtbetrieb, können den Beleuchtungsbedarf in einer Straße, einem ganzen Viertel oder sogar nur an einer einzigen Straßenecke schleichend oder auch von einem Tag auf den anderen verändern. Wie aber erfährt die Verwaltung zeitnah von solchen Veränderungen, so dass die Beleuchtung vor Ort ebenso zeitnah umgestellt werden kann?

Eine Lichtpunktkarte für den Ortsteil Förste in Osterode. (Grundkarte: Open Street Map, Lizenz: CC-BY-SA 2.0)

In unseren gemeinsamen Projekten mit Kommunen versuchen wir diesem Problem mit dem Aufbau eines fortlaufenden kommunalen Beleuchtungsmanagements zu begegnen. Hierfür werden sämtliche Lichtpunkte – wie im obigen Beispiel zu sehen – per GPS-Kartierung in einem Geoinformationssystem (GIS) erfasst und zugleich mit weiterführenden Angaben (Leuchtentyp, Mastzustand, Leuchtmittel, Verbrauch, nächster planmäßiger Leuchtmittelaustausch etc.) in einer verbundenen Datenbank hinterlegt. Mit Hilfe eines solchen GIS – wir verwenden hierfür übrigens die Open Source-Software QGIS – lassen sich gleichzeitig die Beleuchtungsbedürfnisse beurteilen, indem Daten zur Verkehrsdichte, zu Schulwegen, zu Bushaltestellen, zu Zebrastreifen, zu Unfallschwerpunkten etc. pp. ebenfalls erfasst und visualisiert werden. Liegen nun auch noch Informationen über die Straßengeometrie vor – also beispielsweise zur Höhe der Masten oder zu deren Abstand vom Straßenrand – hat man nicht nur alle Angaben beisammen, um sicher feststellen zu können, welcher (minimale) Beleuchtungsaufwand an einer bestimmten Stelle existiert, sondern verfügt zugleich auch über alle Daten für eine softwaregestützte Beplanung des Areals unter Einsatz von freier Software wie DIALux. Kombiniert man nun Datenbank, GIS und Planungssoftware mit einer regelmäßigen Aktualisierung der Datenbestände, verfügt man als Kommune – voilá – über ein ausgereiftes Lichtplanungs- und -managementsystem.

In diesem Kontext sei noch kurz auf die beiden Fragen eingegangen, die meinen Kollegen und mir im Rahmen der Einrichtung solcher Managementsysteme am häufigsten gestellt werden: Lohnt sich die Umrüstung auf LED-Beleuchtung? Und werden die Straßen durch weniger Beleuchtung (also z.B. durch geringere Helligkeit, Dimmbarkeit oder Nachtabschaltungen) nicht grundsätzlich unsicherer?

Zur ersten Frage – LEDs: LEDs eignen sich meiner persönlichen Einschätzung nach sogar sehr gut für die Eindämmung der Lichtverschmutzung – allerdings nur dann, wenn man sie richtig und mit Bedacht einsetzt. Grundsätzlich erfüllen sie alle der drei eingangs aufgestellten Bedingungen: Sie lassen sich genauer ausrichten, womit eine zielgerichtete und damit bessere Beleuchtung erleichtert wird, sie verbrauchen deutlich weniger Energie als andere Leuchtmittel (und lassen sich zudem noch stufenlos dimmen) und sie ziehen darüber hinaus weit weniger Insekten an, als dies bei anderen Leuchtmitteln der Fall ist (die Anlockwirkung von LED auf andere nachtaktive Lebewesen wurde bislang leider kaum untersucht). Die geringere Anlockwirkung erklärt sich übrigens offenbar dadurch, dass Insekten dank ihrer kürzeren Nervenbahnen das „Flackern“ getakteter Leuchten im Gegensatz zu Menschen umsetzen können und die Leuchten daher nicht als kohärente Lichtquellen wahrnehmen. Alles in allem lässt sich mit LEDs also energiesparend, insektenschonend und lichtsmogarm beleuchten – eine Erfahrung, die ich selbst schon in mehreren Projekten machen durfte. So war ich etwa vor einigen Jahren an der Entwicklung der unten zu sehenden LED-Straßenlampe beteiligt, die heute in Wernigerode und anderen Orten im Einsatz ist. Die beiden seitlichen Flügel können beliebig winkelverstellt werden, so dass der Lichtkegel unterhalb der Lampe in Abhängigkeit von Masthöhe und Mastabstand praktisch zentimetergenau auf die zu beleuchtende Fläche angepasst werden kann. In Wernigerode, wo mit diesen Lampen 2009 noch relativ neue Natriumdampflampen ersetzt wurden, konnte bei einer begleitenden Untersuchung der Wernigeröder Stadtwerke eine Energieeinsparung von 46,5% und eine hohe Zufriedenheit der Anwohner mit der neuen Beleuchtungssituation festgestellt werden.

Löst sich das Problem der Lichtverschmutzung dank der LED also in Luft auf? Leider nein – denn obwohl die LED auf der einen Seite eine besonders lichtsmogarme Beleuchtung ermöglicht, ermöglicht sie auf der anderen Seite eben auch neue Beleuchtungsorgien bis dato unbekannten Ausmaßes. Da LEDs so wenig Energie verbrauchen und zudem so flexibel einsetzbar sind, kann man mit ihnen auf einmal viel mehr, viel länger und viel heller beleuchten, als dies mit herkömmlichen Leuchtmitteln der Fall war. Das Spektrum der neuen Möglichkeiten reicht vom „Flak-Scheinwerfer“ auf dem Dach der Dorfdiskothek über die ganze Nacht hindurch beleuchtete Plakatwände und Werbeschilder bis hin zur Beleuchtung kompletter Hochhausfassaden. Hinzu kommen zahlreiche sogenannte “Lichtkunst-Installationen”, die – sofern sie nicht nur temporär betrieben werden – ebenfalls erheblich zur allgemeinen Lichtverschmutzung beitragen. Unterm Strich muss man daher leider konstatieren, dass die LED leider eher zu mehr als zu weniger Lichtverschmutzung geführt hat – ein geradezu klassisches Beispiel für den sogenannten Rebound-Effekt aus der Umweltökonomie: Weil eine neue Technik weniger Energie verbraucht, wird auch weniger auf deren Energieverbrauch geachtet, der in der Folge ansteigt.

Zur zweiten Frage – der nach der Sicherheit: Als ein Tier, welches sich primär visuell orientiert, fühlt sich der Mensch grundsätzlich in Umgebungen sicherer und damit wohler, die er gut überblicken kann. Rein instinktiv fühlen wir uns daher in einer hell beleuchteten Außenumgebung sicherer, als in einer dunklen oder weniger hell beleuchteten Umgebung – aber sind wir es auch? So gut wie alle bisher zu dieser Frage durchgeführten Untersuchungen kommen zum gleichen Ergebnis: Weniger Beleuchtung führt weder zu mehr Verbrechen noch zu mehr Unfällen – sie führt kurioserweise allerdings auch dazu, dass die meisten Anwohner meinen, es käme zu mehr Verbrechen und Unfällen. Gezeigt hat sich dies unter anderem 2007 in der Stadt Rheine, die aus Kostengründen eine sogenannte Nachtabschaltung – eine totale Deaktivierung aller Lampen zwischen 1:00 und 3:30 Uhr in der Nacht – einführen musste und die das Vorhaben durch die dort angesiedelte Fachhochschule der Polizei begleiten ließ. Das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen: 72.000 Euro eingesparte Energiekosten und 420 t weniger in der kommunalen CO2-Bilanz – und das bei gleichzeitig stabilen Verbrechens- und Unfallzahlen. Eine ebenfalls durch die FH durchgeführte Befragung der Anwohner ergab aber auch, dass viele Befragte der Ansicht waren, ihre Straße sei durch die Nachtabschaltung deutlich unsicherer geworden und dass es seitdem häufiger zu Straftaten und Unfällen käme. Obwohl die Abschaltung objektiv betrachtet nur als Gewinn für die Kommune bezeichnet werden kann – eingespartes Geld und positive Umwelteffekte bei gleichzeitig nicht verringerter Sicherheit – führte die Unzufriedenheit der Einwohner in den Folgejahren dazu, dass die Beleuchtung wieder eingeschaltet wurde. Sozusagen der „Gegeneffekt“ wurde 2004 im Rahme einer Studie des britischen Innenministeriums nachgewiesen: Die Installation einer besonders hellen Straßenbeleuchtung im Londoner Stadtteil Wandsworth führte über mehrere Jahre weder zu einer Reduktion der Straftaten noch zu einer Abnahme an Verkehrsunfällen. Doch auch hier zeigte sich der psychologische Effekt: Viele der befragten Anwohner gaben zu Protokoll, ihr Viertel sei durch die hellere Beleuchtung schon spürbar sicherer geworden.

Man sieht also: Es gibt hohe psychologische Hürden, die auf dem Weg zu einer besseren Beleuchtung erst einmal überwunden werden müssen. Wie hoch diese Hürden manchmal liegen, zeigt das Beispiel Goslars. Dort sollte vor fünf Jahren aus Kostengründen eine Nachtabschaltung eingeführt werden, der eine minutiöse Vorbereitung durch die Verwaltung vorausging. Unter anderem wurde in sämtlichen benachbarten Kommunen, die aus Spargründen bereits ihre Beleuchtung herunterfahren mussten, nach Veränderungen in den Einsatzzahlen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten gefragt – mit dem Ergebnis, dass es nirgendwo zu Auffälligkeiten gekommen ist. Dennoch liefen Teile der Einwohnerschaft und des Stadtrates so lange Sturm gegen die Idee, bis sie aufgegeben und neues Sparpotential an anderer Stelle gesucht werden musste.

Teil 3: Der Harz als Sternenpark?

In Vorträgen, in denen ich die Zeit dafür habe, mache ich abschließend gerne noch etwas Werbung für den Harz als astrotouristisches Ausflugsziel. Tatsächlich gehört der Harz zu den letzten acht Arealen in Deutschland, in denen ein noch fast natürlich dunkler Nachthimmel vorgefunden werden kann, wie diese Aufnahme der Milchstraße über Sankt Andreasberg von Michael Schomann eindrucksvoll belegt. Im Bild ebenfalls zu sehen – als orangefarbener Schimmer am linken unteren sowie am rechten unteren Bildrand – sind übrigens die beiden Lichtglocken von Braunlage und Nordhausen.

Tatsächlich ist der Himmel insbesondere über dem Oberharz noch so dunkel – eine Klasse 2 auf der Bortle-Skala – dass der Harz eines Tages sogar zu einem „Dark Sky Park“ – einem Sternenschutzpark – zertifiziert werden könnte. Diese hohe Auszeichnung wird durch die International Dark Sky Association weltweit an Gegenden – meist ausgewiesene Naturschutzgebiete – verlieren, in denen man nicht nur noch einen dunklen Nachthimmel genießen kann, sondern in denen sich Kommunalpolitik und Bürger auch der Bewahrung des Kulturguts „Nachthimmel“ verschrieben haben. Weltweit gibt es derzeit etwa 50, in Deutschland immerhin schon ganze drei solcher Sternenparks: Den Naturpark Westhavelland, den Nationalpark Eifel und das Biosphärenreservat Rhön.

Erfreulicherweise erfüllt auch der Harz viele Grundvoraussetzungen für eine solche Zertifizierung: Der Himmel ist dunkel, rund um Einrichtungen wie die Sternwarte Sankt Andreasberg und das Planetarium Wernigerode existiert eine lebendige Astro-Community mit vielfältigen Bildungsangeboten für die breite Öffentlichkeit – und mit dem Nationalpark Harz gibt es sogar eine an der Thematik durchaus interessierte Institution, die für die Trägerschaft in Frage käme. Wenig Interesse zeigen – zumindest bislang – allerdings die Kommunen vor Ort, die derzeit nur begrenzt bereit sind, die Möglichkeiten der Nutzung von Licht für touristische Zwecke einzuschränken.

Zu einem Problem könnte sich perspektivisch vor allem die Beleuchtung von Skipisten mit Flutlicht und einer auf Schnee natürlich besonders starken Reflexion nach oben entwickeln, wie sie derzeit etwa am Skigebiet Wurmberg bei Braunlage geplant (aber noch nicht realisiert) ist. Für die Bemühungen um eine Sternenpark-Zertifizierung sind solche – im Falle von Braunlage schon seit vier Jahren – genehmigten, aber noch nicht umgesetzten Projekte natürlich ein großer Hemmschuh, da man vor Bauabschluss nicht wissen kann, ob die Beleuchtung einigermaßen umweltverträglich umgesetzt wird, oder ob es in einigen Jahren im Harz so aussieht wie auf diesen beiden (zusammenmontierten) Fotos von Christoph Ries, die das bayerische Skigebiet am Wendelstein einmal mit ein- und einmal mit ausgeschalteter Pistenbeleuchtung zeigen. Im Sinne der Bewahrung des Kulturguts „Nachthimmel“ im Harz, hoffe ich jedenfalls, dass uns solche Lichtorgien auch in Zukunft erspart bleiben. Und über den „Sternenpark Harz“ reden wir dann vielleicht in ein paar Jahren noch mal…

Kommentare (35)