Derzeit wird ja die Follow-Up-Studie zur Bewertung von Kindernamen durch Lehrer heiß in den Medien diskutiert. Haben Kevin und Chantal wirklich aufgrund ihres Namens schlechtere Karten in der Schule als Alexander und Elisabeth? Oder steckt etwas anderes dahinter?

Seitdem eine 2009 von Julia Kube durchgeführte und von Astrid Kaiser betreute Studie, in dessen Rahmen zahlreiche Lehrer befragt wurden, zu dem Schluss kam, dass die Namen von Grundschülern einen Einfluss auf die Einschätzung ihrer Leistungsfähigkeit haben, wird über die Richtigkeit der Ergebnisse und insbesondere über die – gar nicht untersuchte – Frage diskutiert, ob die Schüler aufgrund ihrer Namen unterschiedlich behandelt oder bewertet werden(1). Eine kürzlich unter der Ägide von Astrid Kaiser von einer anonymen(!) Autorin durchgeführte Follow-Up-Studie sollte nun Klarheit schaffen, was jedoch nur eingeschränkt gelungen ist. Mir soll es dabei heute gar nicht um die Studie an sich gehen – eine fundierte Kritik hierzu findet sich bei Scilogger Anatol Stefanowitsch – sondern um eine andere Frage, die mich im Zusammenhang mit der Debatte schon eine ganze Weile beschäftigt.

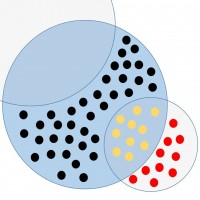

In Freakonomics(2) geht der US-Ökonom Steven D. Levitt unter anderem der Frage nach, ob es in den Vereinigten Staaten typische „weiße” und „schwarze” Kindernamen gibt und greift dabei auf Untersuchungen von Stanley Lieberson(3), Cleveland Kent Evans(4) sowie eine eigene Studie(5) zurück. Dabei kann Levitt zwar starke Zusammenhänge zwischen dem Namen eines Kindes und seinem späteren Erfolg in Schule oder Arbeitsleben aufdecken, führt diese jedoch weder auf die Namen an sich noch auf damit vielleicht verbundene Vorurteile, sondern auf die Tatsache zurück, dass sich Namen keineswegs zufällig über verschiedene sozioökonomische Bevölkerungsschichten verteilen.

Die Daten zeigen, dass im Durchschnitt eine Person mit einem typischen schwarzen Namen – eine Frau, die Imani, oder ein Mann, der DeShawn heißt – tatsächlich im Leben weniger erreicht haben, als jemand, der Molly oder Jake heißt. Wenn zwei Jungen, Jake Williams und DeShawn Williams, in derselben Nachbarschaft und unter denselben familiären und ökonomischen Bedingun- gen aufwachsen, dann erreichen sie im Leben wahrscheinlich ganz ähnliche Ergebnisse. Aber die Eltern, die ihren Sohn Jake nennen, leben meist nicht in derselben Nachbarschaft und unter denselben ökonomischen Bedingungen wie die Eltern, die ihren Sohn DeShawn nennen. […] So wie ein Kind, in dessen Haushalt es keine Bücher gibt, weniger Chancen hat, gute Schulnoten zu erhalten, so hat ein Junge namens DeShawn weniger Chancen, ein erfolg- reiches Leben zu führen.

Der von Levitt nachgewiesene Zusammenhang zwischen dem Namen eines Kindes und dem sozioökonomischen Status seiner Eltern scheint mir bei der momentanen Diskussion um die schlechteren Chancen der kleinen Kevins in der Grundschule ein wenig zu kurz zu kommen. Denn schließlich gibt es kaum einen anderen westlichen Staat, in dem die Bildungschancen der Kinder so stark vom ökonomischen Status der Eltern abhängig sind, wie die BRD.

“Wir haben festgestellt, dass vor allem die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht Auswirkungen auf die Schulnoten der Kinder und auf den Bildungswunsch der Eltern hat”, erklärt Hradil zu den Untersuchungsergeb- nissen. So sind die Noten von Kindern der Unterschicht in Mathematik und Deutsch durchschnittlich um mindestens eine Note schlechter als die der Oberschichtkinder. Bei den Mädchen ist der Unterschied sogar noch größer und beträgt bis zu 1,4 Notenpunkte.

Sollte es – wovon wohl auszugehen ist – auch hierzulande einen Zusammenhang zwischen der Namenswahl und der (sozioökonomischen) Schichtzugehörigkeit der Eltern geben, könnten die vermeintlichen Vorurteile, die LehrerInnen gegenüber Kevin und Chantal haben, ja möglicherweise auch darauf zurückzuführen sein, dass Kevins und Chantals im Durchschnitt tatsächlich schlechtere Leistungen erbringen – allerdings nur im Durchschnitt, so dass über „den Kevin” und „die Chantal” im Klassenverband noch nichts ausgesagt ist. Eine Annahme, die die Follow-Up-Studie auf den ersten Blick auch zu bestätigen scheint, deutet sie doch darauf hin, dass LehrerInnen zwar Vorurteile gegenüber einigen Namen haben, sich dies jedoch auf die Bewertung konkreter Arbeiten nicht signifikant auswirkt.

Kurzum: Ich halte es für nicht unwahrscheinlich, dass der untersuchte Effekt kaum mehr als der Ausdruck des übergeordneten – und schon lange bekannten – Zusammenhangs zwischen den Bildungschancen von Kindern und dem sozioökonomischen Status ihrer Eltern ist. Das würde allerdings voraussetzen, dass es – ähnlich wie Levitt dies für die USA recht schlüssig belegt hat – auch in der BRD „Prekariatsnamen” (in Ermangelung eines besseren Begriffs) gibt, eine Frage, zu der ich jedoch ad hoc keine Studien ausfindig machen konnte. Aber vielleicht weiß diesbezüglich ja jemand mehr…

Update: Scilogger Anatol Stefanowitsch hat sich dankenswerterweise mit der Frage nach den “Prekariatsnamen” auseinandergesetzt: Kevin allein in der Unterschicht?

(1) Kaiser, Astrid: Vornamen: Nomen est omen, Oberfränkischer Schulanzeiger, 2009, S.15-18.

(2) Levitt, Stephen D. & Dubner, Stephen J.: Freakonomics, Riemann-Verlag, München, 2006.

(3) Lieberson, Stanley: A Matter of Taste: How Names, Fashions and Culture Change, Yale University Press, New Haven, 2000.

(4) Evans, Cleveland Kent: Unusual and most popular Baby Names, Publications International, Lincolnwood, 1994.

(5) Levitt, Stephen D. & Fryer jr., Ronald G.: The Causes and Consequences of distinctively Black Names, Quarterly Journal of Economics 119, Nr. 3, S.767-805.

Die Fotos stammen aus dem Flickr-Album der “Neuen Schule” in Berlin.

Kommentare (25)