Welche Bedeutung wird das Internet zukünftig in der Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit von Museen einnehmen? Sollten Museen auf Twitter oder Facebook vertreten sein? Und kann ein virtueller Museumsbesuch in naher Zukunft das authentische Museumserlebnis ersetzen?

Diese Woche hatte ich das Glück, dem VII. Rheinischen Museumstag beiwohnen und auch dort vortragen zu dürfen, der in diesem Jahr ganz im Zeichen des “Museum 2.0” stand. So berichtete Dr. Josef Mangold vom LVR-Freilichtmuseum Kommern über die Erfahrungen des Museums mit Facebook, Sebastian Hartmann erläuterte, warum das Stadtmuseum Hattingen und das Neanderthal-Museum in Mettmann bei Twitter werben und Dr. Stefan Rohde-Enslin stellte mit museum-digital.de eine frei verfügbare Internet-Datenbank für digitalisierte Museums-Exponate vor. Alles in allem eine hochspannende Veranstaltung, weshalb ich die lange Rückfahrt von Oberhausen nach Wernigerode auch gleich dazu genutzt habe, die mitgenommenen Erkenntnisse in sieben Thesen zum “Museum 2.0” zu verdichten.

(1) Museen benötigen zukünftig mehr Eigenständigkeit im Umgang mit Online-Medien. Viele Museen werden durch die enge hierarchische Einbindung in kommunale oder städtische Verwaltungsstrukturen an einem effektiven Umgang mit Online-Medien gehindert. Muss ein Museum etwa monatelang auf die Erlaubnis warten, eine URL registrieren zu dürfen oder die Betreuung eines simplen Twitter-Accounts zur Weitergabe von Termininformationen mit Kulturdezernat und Pressestelle koordinieren – wie es derzeit in der Praxis leider vorkommt – führt dies zu Verzögerungen, die mit der Nutzungsgeschwindigkeit von Online-Medien nicht vereinbar sind. Es ist daher unbedingt erforderlich, dass Museen von der „kurzen Leine” der Verwaltung im Hinblick auf den Umgang mit Online-Medien befreit werden.

(2) Die Online-Reichweite von Museen wird langfristig Eingang in die Erfolgskennzahlen finden. Kommen Museen ihrem Kultur- und Bildungsauftrag auch im Internet nach, indem sie Interessenten beispielsweise hochwertige Digitalisate von Museumsgut zur Verfügung stellen, kann die hierdurch gewonnene Reichweite bei der Mittelvergabe nicht dauerhaft unberücksichtigt bleiben – Online-Besucher von Museen sollten daher ebenso wie Offline-Besucher Eingang in die für die Mittelvergabe entscheidenden Erfolgskennzahlen finden. Dabei versteht es sich von selbst, dass virtuelle Besucher anders zu gewichten sind als Vor-Ort-Besuche, und dass zudem über Mittel und Wege nachgedacht werden muss, um möglichen Manipulationen vorzubeugen. Bei der bisherigen „Nullwertung” kann es jedoch – allen Schwierigkeiten zum Trotz – nicht bleiben.

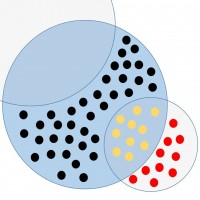

(3) Die Deutungshoheit von Museen geht im Web 2.0 zumindest teilweise verloren. In der Kommentarspalte von Museumsblogs findet – im Gegensatz beispielsweise zu einer von einem Experten geleiteten Museumstour – eine Kommunikation auf Augenhöhe statt, die für die Museen zunächst einmal gewöhnungsbedürftig ist. Werden Digitalisate in Blogs oder auf Flickr eingestellt, ermöglicht es die Kommentarfunktion auch Nicht-Experten, Exponate zu beschreiben und dabei gegebenenfalls auch der Darstellung des Museums zu widersprechen. Für museale Experten bringt dieser Verlust der Deutungshoheit den Zwang zu einer neuen Form der dialogorientierten Kommunikation mit sich.

(4) Durch Digitalisate-Datenbanken werden museumsübergreifende Kollektionen ermöglicht. Mit Hilfe von Datenbank-Systemen wie museum-digital.de wird es zukünftig immer einfacher werden, museumsübergreifende, virtuelle Sammlungen zu erstellen und damit Exponate zusammenzuführen, deren gemeinsame Betrachtung bisher unmöglich war. Wer sich also beispielsweise über die Geschichte des Eisenkunstgusses in Sachsen-Anhalt informieren möchte, kann mit einer einfachen Suche alle unter diesem Stichwort gelisteten Digitalisate der 74 partizipierenden Museen in einer gemeinsamen Übersicht aggregieren. Dies erleichtert nicht nur die wissenschaftliche Recherche, sondern ermöglicht auch eine ganz neue Museumserfahrung, in deren Zentrum nicht mehr isolierte Museen mit ihrer jeweiligen Sammlung stehen, sondern themenbezogen ganz neue Sammlungen auf Zeit zusammengestellt und wieder verworfen werden können.

(5) Für Museen wird die Themenpräsenz im Internet zukünftig wichtiger sein, als die Präsenz unter eigenem Namen. Für eine Einrichtung wie das Wernigeröder Harzmuseum ist es zum Beispiel deutlich weniger relevant, für Suchwort-Kombinationen wie „Museum + Wernigerode” gut gefunden zu werden (obwohl auch das natürlich wichtig ist) als bei einer Suche nach Harzmalern wie Fritz Thate oder Wilhelm Pramme aufzutauchen, d.h. sich eine thematische Präsenz im Bezug auf die eigenen Ausstellungsschwerpunkte anzueignen. Dies kann mithin über klassische Suchmaschinenoptimierung oder aber über die Beteiligung von Museen an Online-Projekten wie der Wikipedia geschehen (wie schon in der letzten Woche geschrieben, proftieren von einer Zusammenarbeit zwischen Museen und der Wikipedia sowohl die Enzyklopädie als auch die Einrichtungen, d.h. es handelt sich um ein Win-Win).

(6) Museen werden die Wissenskraft digitaler Communities besser nutzen lernen. Wie erste Erfahrungen aus Projekten wie museum-digital.de zeigen, können Museen von der Öffnung gegenüber den Beiträgen Dritter nur profitieren. So können zum Beispiel Fehler in der Beschreibung von Exponaten durch Kommentare und Hinweise seitens der Community schneller aufgefunden und bereinigt werden, auch können sich die Experten verschiedener Museen untereinander besser austauschen. Die Chancen, die sich aus dem Rückgriff auf das Wissen von Communities aus Laien oder Experten für Museen ergeben, werden aktuell erst in geringem Umfang erschlossen, mit der steigenden Interaktivität der Anwendungen dürfte aber auch eine Zunahme der Community-Bedeutung einhergehen.

(7) Virtuelle Museumsbesuche werden das reale Besuchserlebnis – auch langfristig – nicht ersetzen können. Durch die sich ständig verbessernden technischen Möglichkeiten wird die Erstellung qualitativ hochwertiger Digitalisate von Museumsgut – sogar bis hin zu dreidimensionalen Abbildungen und virtuell begehbaren Museumsräumlichkeiten – mehr und mehr erleichtert. Der virtuelle Museumsbesuch bleibt dennoch auf Dauer eine Ergänzung und Erweiterung der realen, authentischen Museumserfahrung, durch die zwar neue Zielgruppen (beispielsweise außerhalb der geographischen Reichweite des Museums) erschlossen werden, der Museumsbesuch als solcher jedoch nicht entwertet oder gar überflüssig gemacht wird.

Letztendlich wird kein Digitalisat – so gelungen es auch sein mag – das Gefühl vermitteln können, beispielsweise einem Buckelbergwerk, einem Gemälde von Alexander von Kobell oder dem Kieferknochen eines Mammuts „Auge in Auge” gegenüberzustehen…

Weitere Blog-Berichte zum VII. Rheinischen Museumstag:

- museum-digital-Blog: Zwei ohne Eins ist vielleicht Keins

- |museumsreif|: Museen und Web 2.0

Zum “Followen” und “Liken” – Einrichtungen vom Museumstag auf Facebook und Twitter:

- museum-digital.de auf SlideShare

- Gipsmuseum Walkenried auf Facebook

- Freilichtmuseum Kommern auf Facebook

- Stadtmuseum Hattingen auf Facebook und Twitter

- Neanderthal-Museum Mettmann auf Facebook und Twitter

Update (16.07.2010): Christian Henner-Fehr vom Kulturmanagement-Blog hat sich ausführlich mit den Thesen auseinandergesetzt:

Kommentare (4)