Bevor ich auf die hier angekündigten „begründenden Prinzipien“ zu sprechen komme, die alle Tumoren gemeinsam haben, möchte ich kurz ein paar häufig angetroffene Missverständnisse bzw. Fehlkonzeptionen zu Krebs aus dem Weg schaffen.

1. Krebs ist keine Infektion und daher nicht ansteckend. Krebs entsteht immer durch die Entartung einer vormals normalen Zelle des Körpers. Entartung bedeutet hier, daß durch eine schädliche Einwirkung von außen (manchmal aber auch von innen) auf die DNA, z.B. durch Mutationen oder Veränderung des Methylierungsmusters, die Zelle zu einer Tumorzelle transformiert wird.

2.Es gibt keine fixe Zahl von „DNA-Schäden“, die eine Zelle nehmen muß, um zu einer Krebszelle zu werden, man kann also nicht vorhersagen, ob oder wann jemand Krebs bekommt oder eine Zelle entartet. Es gibt allerdings einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Exposition mit mutagenen Stoffen (z.B. Tabakrauch) und der Entstehung von Krebs (= je mehr, desto wahrscheinlicher, so ein bißchen wie bei Jenga). Außerdem sind bestimmte „Schäden“, z.B. Mutationen in bestimmten Genen, die eine Krebsentstehung begünstigen, vererblich, so daß es tatsächlich familiär erhöhte Krebsrisiken gibt, weil die Zellen schon mit einem „Vorsprung“ an krebsbegünstigenden Veränderungen starten.

3. Tumoren sind keine Klumpen identischer Krebszellen, sondern hochkomplexe, subdifferenzierte Gebilde mit eigener „Infrastruktur“, in denen sich neben verschiedenen Tumorzellen und nekrotischen Bereichen auch neu angelegte Blutgefäße, Immunzellen, Fibroblasten und „Helferzellen“ befinden. Auch unter den Krebszellen selber gibt es sehr wahrscheinlich eine Art Hierarchie, an deren Spitze die Tumorstammzellen stehen.

____

Die Natur und Transformation aller uns bekannten Tumoren in ihrer unüberschaubaren Fülle von Ausprägungen, Merkmalen und Lokalisationen kann recht gut durch eine kleine Gruppe begründender Prinzipien erklärt werden. Das bedeutet nicht, daß diese auch nur einen einzigen Tumor en detail beschreiben und spezifische auf genau diesen Tumor ausgerichtete Forschung überflüssig machen könnten, aber sie sind sehr hilfreich, um das übergeordnete Phänomen „Krebs“ zu begreifen, um zu verstehen, welche „Hürden“ eine Zelle überwinden muß, um zur Gründerzelle eines Tumors zu werden und deshalb möchte ich diese Prinzipien in dieser Serie im einzelnen vorstellen.

Ich orientiere mich dabei an dem zumindest unter Krebsforschern berühmten Artikel „The hallmarks of cancer“ (D: „Die Kennzeichen von Krebs“) von D. Hanahan und R. Weinberg, in dem sie erstmals die sechs Kennzeichen, die charakteristisch für Krebs sind, formulierten und der auch für mich damals eine wichtige Einführung in das Feld war. Im Grunde bezeichnen diese Kennzeichen Fähigkeiten, die ein Tumor im Laufe seiner Entwicklung erlangen kann und auch erlangen muß, wenn er in einer „feindlichen Umgebung“, wie es der Rest des Organismus, von dem er sich unabhängig gemacht hat und der vom selben Augenblick an einen starken Selektionsdruck gegen ihn aufbaut, für ihn ist, Bestand haben soll.

Die erste dieser Fähigkeiten, die ich hier vorstellen möchte und die auch als erste entdeckt und erforscht wurde, ist die Unabhängigkeit von, also die Selbstgenügsamkeit bei Wachstumsfaktoren. Um zu verstehen, warum Zellen überhaupt abhängig von Wachstumsfaktoren sind (und besser sein sollten), muß man sich den Körper und seine Gewebe zunächst als ein unglaublich dynamisches, differenziertes, man könnte vielleicht sagen ‚vernetztes’ Gebilde mit einer extrem effizienten Arbeitsteilung vorstellen. Nierenzellen z.B. tun das und nur das, was Nierenzellen tun sollen, das gleiche gilt für Leber- oder Nervenzellen. Obwohl sie alle die gleiche genetische Ausstattung haben (in den Begriffen der Restaurantanalogie : sie haben alle eine Bibliothek mit dem gleichen Kochbuchbestand), rufen sie nur die für ihre spezifische Funktion notwendigen genetischen Programme ab, was zugleich verhindert, daß sie überflüssige und damit unökonomische Produkte herstellen.

Eine solche Differenzierung ist aber ohne eine Form von Rapport zwischen den Zellen unvorstellbar und folgerichtig finden sich im Körper unzählige Kommunikationswege zwischen Zellen und Geweben, die direkt von Nachbar zu Nachbar aber auch über weite Strecken funktionieren können und sehr häufig mit chemischen Botenstoffen (z.B. Hormone) verwirklicht werden. Die Kommunikation zwischen Zellen, das sogenannte „signaling“ ist ein eigener, großer und wichtiger Forschungsbereich und ich kann ihn hier gerade einmal sachte streifen. Biochemisch funktioniert die Signalübermittlung zwischen Zellen sehr häufig über so genannte Rezeptoren .

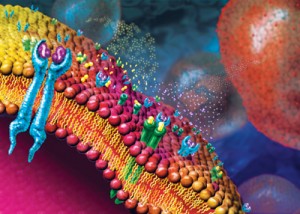

Das sind zum Teil sehr komplizierte Proteine, die in die Zellmembran einer Zelle eingelassen sind, sie durchdringen und auf beiden Seiten herausragen. Hier eine schematische Abbildung:

Man sieht auf die Oberfläche eine Zelle in deren Membran zahlreiche Rezeptoren eingebettet sind, die diese durchdringen und auf der Zellinnenseite (violett, linke untere Ecke) wieder aus der Membran hervortreten. Wenn dann ein Botenstoff, z.B. ein Wachstumsfaktor (das “S”-förmige, lila umrandete Gebilde im Bild), an das an der Zellaußenseite herausragende Stück des Rezeptors (hellblau) bindet, kann sich dadurch der Rezeptor so verbiegen, daß auch das ins Zellinnere ragende Ende eine Veränderung erfährt, mithin anzeigt, daß gerade außen etwas passiert ist. Man kann sich das vielleicht ein bißchen wie einen Klingelzug an einer Haustür vorstellen, bei dem die Schnur der Klingel durch die Hauswand führt und im Flur des Hauses mit einer Glocke verbunden ist. Wenn man außen zieht, gibt es im Inneren ein Signal, ohne daß der Bote, der an der Schnur zieht, ins Innere bzw. die Tür geöffnet werden muß. Diese interzelluläre Kommunikation dient aber nicht nur der Abstimmung, Einordnung und Abgrenzung von Zellen und Geweben, sondern eben auch der Kontrolle (und sogar der Vernichtung). So wird zum Beispiel sichergestellt, daß nur Zellen, die ein Signal für Wachstum erhalten, auch wirklich in ihrem Inneren die entsprechenden Prozesse starten.

Und aus diesem Netz von Kontrolle und Abhängigkeit von äußerer Steuerung muß sich befreien, was Gründungszelle eines autonomen Quasi-Organismus, denn das ist ein Tumor, werden soll. Um dieses Ziel zu erreichen, haben Tumorzellen im wesentlichen drei verschiedene Strategien entwickelt: Veränderung der extrazellulären Signale, Modifikation der transzellulären Signalübermittlung und/oder der intrazellulären „Verschaltungen“, die entscheiden, wie Signale von der Oberfläche verarbeitet werden.

Bestimmte sehr bösartige Hirntumore aber auch manche Weichteiltumore können zum Beispiel „lernen“, selbstständig Wachstumsfaktoren (PDGF und TGFα) herzustellen und auszuscheiden, so daß diese Wachstumsfaktoren von außen wieder an Rezeptoren derselben Zellen binden und so ein Wachstumssignal generieren können (das ist, wie einen langen Arm aus dem Küchenfenster strecken und von außen an der Klingelschnur an der eigenen Haustür zu ziehen). Eine andere Strategie für Tumorzellen besteht darin, viel mehr von den Rezeptoren herzustellen und in der Zellmembran zu lokalisieren als normal wäre. Das führt dazu, daß die Zellen viel empfindlicher für geringe Mengen um sie herum diffundierender Wachstumsfaktoren werden und bereits auf Konzentrationen davon reagieren, die normalerweise kein Signal auslösen würden. Diesen „Trick“ wenden z.B. Brustkrebszellen mit dem HER2/neu-Rezeptor an. Noch brachialer ist es, Rezeptoren herzustellen, die so modifiziert sind, daß sie auf „Dauerfeuer“ gestellt sind (das funktioniert durch entsprechende Mutationen in den Genen für die Rezeptoren). Wenn diese mutierten Moleküle dann in der Zellmembran verankert werden, senden sie ein beständiges Wachstumssignal ins Zellinnere, und zwar unabhängig davon, ob außen ein Wachstumsfaktor an sie gebunden hat.

Noch komplizierter sind Veränderungen im Inneren der Zelle, z.B. beim sogenannten SOS-Ras-Raf-MAPK-Signalweg, der normalerweise über zahlreiche Zwischenstationen Signale von Wachstumsfaktorrezeptoren in der Zellmembran bis in den Kern leitet, wo dann eine entsprechende Anpassung der Genregulation erfolgt. Bei ca. einem Viertel aller Tumoren sind bestimmte Komponenten dieses Signalwegs, die Ras-Proteine, strukturell so abgewandelt (wieder durch Mutationen in den zugehörigen Genen), daß sie auch dann Signale abgeben, wenn bei der Zelle gar kein Wachstumssignal eingegangen ist, man könnte sagen, die Tumorzellen schließen den Signalweg kurz.

Eine letzte, besonders „geniale“ und vermutlich bei Tumoren sehr verbreitete Methode besteht darin, daß Tumorzellen Einfluß auf die Zellen in ihrer Nachbarschaft nehmen. Wie oben schon erwähnt ist die direkte zelluläre Nachbarschaft von Tumoren keineswegs als völlig isoliert von den Tumorzellen zu sehen. Häufig arbeiten diese Zellen, die selbst nicht bösartig sind und manchmal sogar mit ihnen co-evolvieren, den Tumorzellen zu. So können Tumorzellen solche Nachbar- oder besser Helferzellen dazu bringen, Wachstumsfaktoren auszuschütten, die sie dann nutzen, um ihr eigenes Wachstum zu stimulieren.

Es ist sehr wahrscheinlich, daß so gut wie alle Tumorzellen eine oder mehrer Möglichkeiten der Unabhängigkeit von Wachstumsfaktoren nutzen (müssen) und die oben genannten Beispiele sind natürlich nur einige wenige von denen, die man bereits entdeckt hat und den (vermutlich noch zahlreicheren), die es noch zu entdecken gilt.

In der nächsten Folge beschreibe ich, wie Tumorzellen unempfindlich gegen Wachstumshemmung werden.

________

Übersicht Krebs-Serie

Kommentare (9)