Kann der Einsatz digitaler Stifte in der ambulanten Pflege die Pflegekräfte zeitlich entlasten und zu einem besseren Betreuungsverhältnis beitragen? Ist es sinnvoll, chronische Wunden fotografisch zu dokumentieren – und könnte eine auf die Wunddokumentation ausgerichtete Fotofunktion einen digitalen Stift sinnvoll ergänzen? Alles Fragen, denen wir im Rahmen des TECLA-Projekts nachgehen…

Vor zwei Wochen hatte ich ja versprochen, diesen Monat mal einige unserer laufenden Projekte in Hochschule und An-Institut vorzustellen, darunter auch zwei Projektideen, an denen wir gerade im Rahmen des ZIM-NEMO-Netzwerks TECLA arbeiten – die Hintergründe des Projekts hatte ich ja hier bereits erläutert. Heute will ich mich daher gleich dem ersten dieser beiden Ideen – dem Thema digitale Stifte in der ambulanten Pflege – widmen und auf der Basis unseres ersten Zwischenberichts an den Projektträger ein wenig darüber plaudern, wie solche Stifte in der Pflege und ggf. auch der Wunddokumentation einsetzbar wären.

Technische Hilfsmittel für ambulante Pflegekräfte – sinnvoll oder nicht?

Wie schon im einleitenden Blogpost festgestellt, wird es im Bereich der Kranken- und Altenpflege künftig immer mehr Arbeit geben, wobei sich ein Großteil der Altenpflege schon heute eben nicht in Pflegeheimen, sondern in den eigenen vier Wänden abspielt (hierzu gibt es interessante Statistiken, die ich im Artikel zum Thema Hausassistenzssysteme sicher nochmal aufgreifen werde). Eines der wachstumsstarken Berufsfelder der Zukunft wird also die ambulante Krankenpflege bzw. ambulante seniorenunterstützende Dienstleistungen sein – und schon jetzt kündigen sich ja personelle Engpässe an, die Anreiz genug sind, einmal darüber nachzudenken, mit welchen technischen Hilfsmitteln man Pflegekräfte möglichst effizient unterstützen und zeitlich entlasten könnte. Und der Markt ist groß: In der BRD existieren derzeit etwa 11.000 ambulante Pflegedienste, die bereits mehr als 200.000 Mitarbeiter beschäftigen und mehr als eine halbe Million Patienten versorgen, wobei gemeinnützige Träger wie Caritas und Diakonie die Marktführerschaft innehaben.

Einer der bei der Analyse der Arbeitsabläufe in der ambulanten Pflege hervorstechenden„Zeitfresser” ist der enorme Aufwand, der bei der dualen Erstellung von handschriftlicher und digitaler Dokumentation anfällt. Während in vielen Pflegediensten bereits Software wie etwa CareSocial oder HyCARE zum Einsatz kommt, ist die handschriftliche Dokumentation der pflegerischen Tätigkeit – auch aus rechtlichen Gründen – nach wie vor unverzichtbar (was sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern dürfte). Alle hier denkbaren technischen Hilfsmittel wie etwa PDAs oder Netbooks mit Pflegesoftware, stellen keine durch den deutschen Gesetzgeber anerkannte Komplettlösung dar, so dass parallel zur Technik stets noch eine manuelle Dokumentation geführt werden muss. In der Praxis sieht das dann oft so aus, dass die Pflegekraft nach dem letzten Klientenbesuch noch lange im Büro sitzt und die Aufzeichnungen des Tages Formular für Formular in die jeweilige Pflegesoftware überträgt – Zeit, die im direkten Kontakt mit den Klienten deutlich besser investiert wäre, wo oft genug ganz genau die „fünf Minuten” fehlen, die man noch dringend für ein kurzes Gespräch oder eine persönliche Gefälligkeit im Haushalt gebraucht hätte…

Wenn man sich einmal ansieht, welche niederschwelligen Technologien am Markt verfügbar sind, mit denen sich am „Knackpunkt Dokumentationsaufwand” etwas optimieren ließe und die zudem eine möglichst nahtlose Integration von händischer und digitaler Dokumentation gestatten würden, stößt man schnell auf die sogenannten digitalen Stifte, zu denen ich hier ja schon mal etwas geschrieben hatte. Die bisherigen Erfahrungen, die schon mit solchen Stiften in Krankenhäusern, im Luftrettungsdienst sowie im Sozialbereich gesammelt werden konnten (siehe dazu den Abschnitt zur Studienlage) lassen erkennen, dass die Technologie theoretisch für die (datensichere) medizinische Dokumentation einsetzbar, leicht erlernbar und relativ unaufwändig in bestehende IT-Strukturen integrierbar ist – auf jeden Fall also eine Technik, die wir uns im Projekt näher anschauen wollten.

Wie funktioniert so ein digitaler Stift?

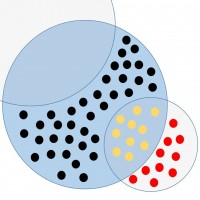

Ein handelsüblicher, auf der Technik der schwedischen Firma ANOTO AB (zu alternativen Technologien schreibe ich weiter unten noch etwas) basierender digitaler Stift besteht aus einer Kugelschreibermine, eine Infrarot-Kamera, einem Prozessor, einer Speichereinheit, einer Sendeeinheit und einer Batterie. Während man schreibt, registriert die Kamera die Bewegungen des Stifts, wobei die korrekte Erfassung voraussetzt, dass ein mit einem speziellen, für den Menschen kaum sichtbaren Punktraster bedrucktes Papier verwendet wird. Die im Stift gespeicherten Daten lassen sich entweder über eine Docking Station auslesen, in die der Stift etwa nach Ende einer Schicht eingesteckt wird, oder aber via Bluetooth übertragen. Da die Daten auf dem Stift verschlüsselt werden können, ist ein Verlust relativ ungefährlich, so dass der Schutz der damit erfassten Daten – die ja als medizinische Daten eine gewisse Sensibilität besäßen – recht gut zu gewährleisten ist.

Das primäre Ziel des Einsatzes von digitalen Stiften in der Pflege wäre – wie schon erwähnt – die zeitliche Entlastung des Pflegepersonals (auf die „Gefahren”, die damit unweigerlich verbunden sind, komme ich ganz am Ende des Artikels nochmal zu sprechen). Die in der Wohnung des Klienten in den vom jeweiligen Dienstleister verwendeten Pflegeformularen erfassten Daten, wie etwa erhobene Vitalwerte oder Angaben zur Medikation, zu Schmerzen und durchgeführten Pflegehandlungen können auf dem Stift gespeichert und am Ende der Schicht via Docking Station in die digitale Pflegeakte des Klienten übertragen werden, wo sie der Pflegedienstleitung unmittelbar zur Verfügung stehen. Durch den Wegfall der ganzen Abtipperei lassen sich nicht nur die unvermeidbaren Transkriptionsfehler minimieren, vor allem kann unnötige doppelte Arbeit vermieden werden, wodurch die Pflegekräfte ihre Zeit stärker auf ihre eigentliche Aufgabe – den Kontakt mit dem Klienten – verwenden können.

Ein handelsüblicher digitaler Stift kann um die 40 Seiten handschriftlichen Textes oder aber mehrere hundert Formularseiten erfassen, bevor der Speicher geleert werden muss. Da man die pflegerische Tätigkeit mit einem digitalen Stift nach wie vor auf Papier-Formularen dokumentieren würde, sind keine Veränderungen am Arbeitsablauf erforderlich (Pluspunkt #1), zudem kann die schriftliche Dokumentation komplett in der Wohnung verbleiben (Pluspunkt #2), wo sie für die Angehörigen oder – im Notfall – auch für Ärzte und anderes medizinisches Personal einsehbar wäre. Darüber hinaus bestehen im pflegerischen Bereich oft berechtigte Bedenken gegenüber Technik, die älteren Patienten (lebens-)fremd ist und damit eine Barriere zwischen Pflegekraft und Patienten schaffen könnte, etwa wenn die Pflegekraft während des Patientengesprächs mit einem Netbook oder einem PDA hantiert. Ein derartiges Problem existiert bei der Verwendung eines äußerlich in der Regel wenig „technologisch” wirkenden digitalen Stiftes nicht – Pluspunkt #3. Auf den möglichen Pluspunkt #4 – die Erweiterung um Funktionen, die eine standardisierte fotografische Wunddokumentation gestatten würden, komme ich weiter unten noch zu sprechen.

Was sagt die Studienlage?

Auf dem Papier scheinen digitale Stifte also erst mal gut für den Einsatz in der ambulanten Pflege geeignet – doch wie sieht es mit praktischen Erfahrungen von der „Pflegefront” aus? Für unseren Zwischenbericht an den VDI/VDE haben wir zahlreiche Studien recherchiert und gesichtet, darunter auch das Paper von [Estellat et al. 2008], die von einem Experiment mit digitalen Stiften in der klinischen Datenerfassung berichten, in dessen Rahmen befragte Krankenhausmitarbeiter angaben, bereits innerhalb kürzester Zeit und unabhängig vom technischen Vorwissen mit den Funktionen des Stifts vertraut gewesen zu sein. Nur wenige Mitarbeiter gaben an, das Handbuch konsultiert zu haben.

In welchem Umfang ein Zeitgewinn durch digitale Stifte realisiert werden kann, zeigt eine in [Anoto 2010] wiedergegebene Fallstudie: Nachdem eine interne Analyse der Arbeitsabläufe im Jugend- und Familiendienst des US-Bundesstaates Colorado zu dem Ergebnis kam, dass zahlreiche eigentlich im Außendienst beschäftigte Mitarbeiter gut und gerne die Hälfte ihrer Arbeitszeit damit verbrachten, Gesprächsnotizen und andere Aufzeichnungen am PC zu übertragen, wurde eine digitale Stiftlösung der bereits erwähnten schwedischen Firma Anoto integriert. Eine spätere Evaluation des Systems ergab, dass damit insgesamt Arbeitszeit im Wert von 560.000 US-Dollar pro Jahr freigesetzt und wieder in den direkten Kontakt mit den zu betreuenden Klienten investiert werden konnte – eine Verbesserung, die auch in einer höheren Klientenzufriedenheit (basierend auf den Ergebnissen einer nach Einführung des Stiftsystems durchgeführten Klientenbefragung) resultierte.

Die aus meiner Sicht interessanteste Studienserie stammt von Helm et al. und wurde über den Verlauf der letzten vier Jahre in mehreren Rettungshubschrauber-Stationen (RTHs) durchgeführt, angefangen mit einer dreimonatigen Evaluation des DINO-Stiftsystems (Digitales Notarztprotokoll) in der RTH Christoph 22 des Bundeswehrkrankenhauses Ulm, welche überzeugend belegen konnte, dass der störungsfreier Betrieb eines digitalen Stiftsystems bei geleichzeitig hoher Anwenderzufriedenheit erreichbar ist [Helm et al. 2007]. Im Rahmen der Nachfolgestudie [Helm et al. 2009], die in den sechzehn ADAC-Luftrettungszentren durchgeführt wurde, wurden über einen Zeitraum von sechs Monaten 7.484 Einsätze durch 217 Notärzte erfolgreich mit DINO dokumentiert, wobei die finale Evaluation der Technik durch die Notfallmediziner mit einer durchschnittlichen Bewertung von 2,3 auf der Schulnoten-Skala äußerst positiv ausfiel.

Mit einer von den gleichen Autoren durchgeführten, sechsmonatigen Studie in einer RTH-Station konnte zudem belegt werden, dass die primäre Dokumentationsqualität (d.h. die Fehlerfreiheit der Datenerfassung) digitaler Stiftsysteme äußerst hoch ist: Die Erfassung von Informationen für den sogenannten minimalen Notarztdatensatz (MIND2) gelang in 96,7% aller Fälle fehlerfrei, wobei 99,8% der Formulardaten (d.h. angekreuzte Checkboxes) und 96,% der handschriftlich erfassten Vitaldaten korrekt registriert wurden [Helm et al. 2009 II]. Auch [Estellat et al. 2008] bestätigen die hohe Erfassungssicherheit des Systems: Bei der parallelen handschriftlichen und digitalen Erfassung von 5.022 Einträgen zu einem Testlauf in einem Krankenhaus stimmten gerade mal 19 Datensätze nicht miteinander überein, wobei der Fehler in sechs Fällen auf menschliche Irrtümer und in acht Fällen auf einen Fehler des Systems zurückgeführt werden konnte; fünf Fehler blieben ungeklärt.

Welche Alternativtechnologien gibt es?

Nun gäbe es theoretisch natürlich noch andere Gerätschaften, die man zur Unterstützung der Dokumentation in der ambulanten Pflege einsetzen könnte, so etwa PDAs, SmartPhones oder Netbooks – alles jedoch Geräte, die man nur schlecht – wenn überhaupt – mit einer Hand bedienen kann, die aufwändiger zu reinigen sind, leichter zerkratzt oder beschädigt werden können und die zudem gelegentlich auch mal gestohlen werden – lauter Probleme, die man mit digitalen Stiften in der Regel nicht hat. Die einzige Technologie, die nicht mit diesen Nachteilen behaftet ist und die langfristig eine brauchbare Alternative zum digitalen Stift darstellen könnte, ist [Hallgren 2002] zufolge das sogenannte digitale Notepad. Dieses setzt ähnlich wie der digitale Stift auf die einfache Fortführung der bisherigen handschriftlichen Dokumentations-Workflows, unterscheidet sich von diesem aber insofern, als dass sich die Technik für die digitale Aufnahme nicht mehr im Stift, sondern in einem unter das Papier geklemmten Notepad befindet. Der größte Nachteil der Technik besteht darin, dass der Nutzer dem Gerät jeden Seitenwechsel anzeigen muss, um zu verhindern, dass sich die digitalisierten Schriftzüge überlagern.

Ein derartiges Problem existiert beim digitalen Stift nicht, da jedes Blatt Papier mit einem eigenen, einzigartigen Punktraster versehen und somit auch im Stiftspeicher als einzelne Seite abgebildet wird. Was zunächst wie ein ziemlicher Nachteil wirkt, da die Stifte nur auf gerastertem Papier verwendet werden können, erweist sich bei näherer Betrachtung als großer Vorteil, da die Rasterung des Papiers die Erfassung von Formularinhalten gestattet – denn während ein Kreuz an einer bestimmten Stelle auf einem digitalen Notepad lediglich als ein Kreuz registriert wird, lässt sich bei der Erfassung über einen digitalen Stift auch die Kreuzposition auswerten – etwa als eine positiv markierte Checkbox. Dieses nette Feature ermöglicht auch eine Prädefinition von Funktionen wie etwa dem automatischen Versand einer Seite, sobald ein Formular mit einem Kreuz an einer bestimmten Stelle als „fertig bearbeitet” markiert wird.

Wunddokumentation mit digitalen Stiften?

Der zunehmende Kostendruck im Gesundheitswesen zwingt die Kostenträger mehr und mehr dazu, auf eine Optimierung der Versorgung gerade in besonders kostenintensiven Bereichen zu drängen. Ein solcher Bereich ist die Versorgung chronischer Wunden, zu denen venöse Geschwüre (Ulcus curis), durch mangelnde Durchblutung ausgelöste ischämische Geschwüre (diabetischer Fuß), Auflagengeschwüre bei bettlägerigen Patienten (Dekubitus) oder auch Wundheilungsstörungen nach Operationen gehören. Derartige chronische Wunden stellen eine besondere psychische wie physische Belastung von Patienten dar und führen häufig zu einer dauerhaften Abhängigkeit von ambulanter Betreuung. Da sich chronische Wunden oft erst nach Jahren oder sogar nie schließen lassen, ist ihre Behandlung sehr aufwändig und teuer (jährlicher Kostenpunkt: acht Milliarden Euro), wobei von den hier umgesetzten Milliardenbeträgen nur ein Bruchteil für Heilmittel, Auflagen oder Verbände ausgegeben wird, während der Großteil der Kosten für Personal anfällt. Darüber hinaus weiß man, dass die durchschnittliche Verweildauer im Krankenhaus bei Patienten mit chronischen Wunden um 15 Tage höher liegt, als bei Patienten ohne solche Wunden [Wild & Stremitzer 2007].

Die Behandlungsdauer einer chronischen Wunde ist bei ambulanter Betreuung durch einen Pflegedienst stark von der Qualität der Wunddokumentation abhängig, die der Pflegedienst für den betreuenden Arzt oder Wundmanager anfertigt. Je besser diese ist, umso schneller kann der Mediziner, der den Patienten im Gegensatz zum Pflegepersonal aus naheliegenden Gründen nicht so häufig persönlich in Augenschein nehmen kann, auf Veränderungen an der Wunde reagieren. Die wesentlichen Ziele einer solchen Wunddokumentation sind daher die genaue Beobachtung des Wundverlaufes, die Sicherung der Behandlungsqualität und die Heilungsprognose, hinzu kommt der Nachweis des Behandlungserfolgs. Um diese Ziele zu erreichen, muss eine Wunddokumentation kontinuierlich und standardisiert erfolgen und für die behandelnden Mediziner möglichst jederzeit zugänglich sein.

Die sinkenden Preise für Digitalkameras haben in letzter Zeit für deren verstärkten Einsatz in der fotografischen Dokumentation von Wunden gesorgt. Insbesondere im ländlichen Raum wird bereits heute vielfach mit digitalen Kameras – teils integrierten Mobiltelefon-Kameras – dokumentiert, wobei die Verknüpfung der erzeugten Bilddateien mit den Patientenakten manuell erfolgen muss und daher fehlerbehaftet ist (DSC2323.jpg = Oberschenkelwunde von S. Müller am 14.04.2011…). Mit einer derartigen Dokumentation sind jedoch noch weitere Probleme verbunden: Da bei der bildlichen Aufnahme der gleichen Wunde verschiedene Kameramodelle zum Einsatz kommen können, die bei unterschiedlicher Beleuchtung, unterschiedlichem Abstand zur Wunde und unterschiedlichem Fotowinkel eingesetzt werden, fehlt meist die für eine professionelle Wundbetreuung erforderliche Vergleichbarkeit der fotografischen Aufnahmen. Ein weiteres Problem besteht in der mangelhaften Wiedergabe der Dreidimensionalität von Wunden – etwa von Untertunnellungen und Vertiefungen. Dieses lässt sich zwar mittels der Stereophotogrammetrie umgehen, das Verfahren ist jedoch zu teuer, um in der ambulanten Pflege von Relevanz zu sein [Panfil & Linde 2006].

Der wichtigste Vorteil der fotografischen Dokumentation besteht darin, dass kein direkter Kontakt mit der Wunde hergestellt werden muss; darüber hinaus lassen sich die digital erfassten Fotografien recht einfach mit dem behandelnden Arzt oder Wundmanager austauschen. Ein Großteil der hier eben aufgelisteten Probleme – insbesondere die Unterschiede, die sich durch den Einsatz verschiedener Kameratypen bei unterschiedlicher Beleuchtung, Winkel und Abstand von der Wunde ergeben – ließen sich theoretisch durch eine miniaturisierte und in einen digitalen Stift integrierbare Kamera mit zusätzlichem Beleuchtungselement und Abstands- sowie Winkelmesser (etwa über ein Mini-Lasersystem) ausräumen. Um eine farbechte Wiedergabe zu garantieren, könnte Analysesoftware wie das bereits existente W.H.A.T.-System (Wound Healing Analyzing Tool) zum Einsatz kommen, das in [Wild & Stremitzer 2007] beschrieben wird. Ein direkt neben der Wunde platziertes Kalibrierungsquadrat sorgt hier nicht nur für eine korrekte Bestimmbarkeit der Wundfarbe, sondern gestattet auch die Analyse der Gewebezusammensetzung.

In einer Studie für die Deutsche Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V. identifizieren [Panfil & Linde 2006] siebzehn Wundeigenschaften, die für die Behandlung von Interesse sind, wobei nicht alle (etwa Wundart und Wunddauer) regelmäßig erfasst werden müssen. Die Studie reißt dabei auch die Frage an, welche dieser Eigenschaften fotografisch erfasst werden können, wobei sich zeigt, dass eine Foto-Dokumentation bei immerhin neun der siebzehn Wundeigenschaften möglich ist, darunter neun von vierzehn regelmäßig zu untersuchenden Parametern. Die Tabelle listet diese siebzehn Eigenschaften auf und gibt dazu jeweils an, ob die DGFW-Studie eine fotografische Erfassung für machbar hält; wo dies nicht der Fall ist wird zusätzlich angegeben, welche alternative Form sich für die Erfassung anbietet (etwa die Untersuchung der Wundtiefe mit Stäbchen).

| Wundeigenschaften [Panfil & Linde 2006] |

Fotografische Erfassung möglich? |

| Wundart | Nein (textuelle Beschreibung) |

| Wunddauer | Nein (textuelle Beschreibung) |

| Wundlokalisation | JA |

| Wunddimension (Länge, Breite) |

JA |

| Wundtiefe | JA |

| Wundvolumen | Nein (Ausguss) |

| Wundfläche | JA |

| Wundumfang | JA |

| Wundausrichtung | Nein (Uhrenanalogie) |

| Wundform | JA |

| Unterminierung | Nein (Stäbchentest) |

| Wundgrund | JA |

| Exsudat | Nein (textuelle Beschreibung) |

| Geruch | Nein (textuelle Beschreibung) |

| Wundränder | JA |

| Schmerzen | Nein (textuelle Beschreibung) |

| Infektion | JA |

In der Frage, welche dieser Wundeigenschaften von besonderer Bedeutung für den Erfolg der Wundbehandlung sind, existiert derzeit (noch) kein tragfähiger Konsens. Allen relevanten Prognosemodellen ist jedoch gemein, dass sie die Wundgröße als den wesentlichen Faktor identifizieren, anhand dessen heilbare von nicht heilbaren Wunden unterschieden werden können [Panfil & Linde 2006]. Im Klartext bedeutet dies, dass ein Großteil der wesentlichen Wundparameter fotografisch erfasst werden kann – darunter der wichtigste Parameter überhaupt. Die Voraussetzung ist, dass eine Vergleichbarkeit im Hinblick auf Bildqualität, Helligkeit, Abstand und Winkel hergestellt werden kann – was mit einem modifizierten Stift durchaus machbar wäre, weshalb unsere Überlegungen derzeit in die Richtung gehen, nicht nur die Sinnhaftigkeit des Stifteinsatzes in ambulanten Pflegediensten in der Region zu testen, sondern auch den Stift technisch um eine möglichst ausgereifte Funktion zur fotografischen Wunddokumentation zu erweitern.

Wo soll es also hingehen?

Wenn es mir gelungen sein sollte, unsere bisherigen Projektüberlegungen einigermaßen gut zusammenzufassen (was bei einem Projekt, mit dem man sich schon fast ein Jahr lang befasst, gar nicht so einfach ist), sollte mindestens dies „rübergekommen” sein:

(1) Vor dem Hintergrund von demographischem Wandel, Personalengpass und Zeitdruck in der ambulanten Pflege ist es durchaus sinnvoll, über technische Hilfsmittel nachzudenken, die ambulantes Pflegepersonal zeitlich entlasten.

(2) Einer der Tätigkeiten, mit der in der ambulanten Pflege viel Zeit verbrannt wird, ist die Übertragung der schriftlichen Aufzeichnungen in die digitale Pflegeakte.

(3) Theoretisch könnte man hier mit technischen Hilfsmitteln wie digitalen Stiften, PDAs oder Tablet-PCs eine Entlastung herbeiführen, wobei die digitalen Stifte aus verschiedenen Gründen (kein Eingriff in die Dokumentationsabläufe, Daten sind sicher gespeichert, keine technische Barriere zwischen Klient und Pflegekraft, Stifte sind leichter zu handeln, robuster und werden seltener gestohlen etc. pp.) besonders geeignet zu sein scheinen.

(4) Es gibt Studien über den Einsatz digitaler Stifte in Krankenhäusern oder auch in der Luftrettung, welche die grundsätzliche Eignung dieser Technologie für die medizinische Dokumentation unterstreichen – hinsichtlich des Einsatzes in der ambulanten Pflege liegen bislang jedoch kaum publizierte Erfahrungen und Evaluationen vor.

(5) Eine sinnvolle Ergänzung für digitale Stifte im ambulanten Pflegeeinsatz könnte die Integration einer Fotofunktion für die Wunddokumentation sein. Hier wäre sehr viel zu gewinnen, wenn man Qualität und Vergleichbarkeit der Fotografien im Hinblick etwa auf Helligkeit, Abstand zur Wunde oder Farbtreue sichern könnte. Die Studienlage scheint herzugeben, dass ein Großteil der wichtigen Wundparameter so erfasst werden könnte.

Die sich aus diesen Überlegungen ergebende Aufgabe für unser ZIM-NEMO-Netzwerk liegt auf der Hand: Die Ausstattung der im Netzwerk vertretenen ambulanten Pflegedienstleister mit digitalen Stiften und die Organisation von Testbetrieb und anschließender Evaluation sowie die parallele Erarbeitung und Umsetzung eines technischen Konzepts für einen um eine fotografische Wunddokumentationsfunktion erweiterten Stift, mit dessen Prototypen dann natürlich ebenfalls ein Testbetrieb zu organisieren wäre – ein Thema, bei dem man sich aufgrund der mit der chronischen Wundversorgung verbundenen hohen Kosten gegebenenfalls die Unterstützung von Krankenkassen erhoffen kann.

Eine zentrale Rolle kommt dabei unserem Netzwerkpartner AIBIS zu, der mit skaiforms bereits ein auf die stationäre Pflege ausgerichtetes Stiftsystem anbietet, außerdem dem in Dedeleben ansässigen Pflegedienst Krüger sowie der GSW und der Diakonie Halberstadt, die für den Testbetrieb mit den bisherigen sowie den modifizierten Stiften in Frage kämen – in Dedeleben werden bereits jetzt mehrere Stifte in der ambulanten Pflege eingesetzt, eine Evaluation soll in der zweiten Förderphase des Netzwerks ab Oktober stattfinden.

Als eine substantielle Hürde für die Markteinführung konnten die von Pflegedienst zu Pflegedienst verschiedenen Systeme für die Dokumentation erbrachter Pflegeleistungen ausgemacht werden, die sich zwar an den gleichen gesetzlichen Vorgaben orientieren, sich aber dennoch so sehr voneinander unterscheiden, dass eine mit zeitlichem und finanziellem Aufwand verbundene Individualisierung der Softwareroutinen des Stiftes erforderlich wäre, die das Preisniveau eines solchen Angebots erheblich steigern könnte. Der objektiv größte Nachteil der digitalen Stifte liegt denn auch in dem mit 250 bis 300 Euro relativ hohen Preis, der Pflegediensten mit viel Personal beim Umstieg auf ein digitales Erfassungssystem eine hohe Investitionshürde auferlegt – auch hier werden intern derzeit Lösungsideen diskutiert, die ich an dieser Stelle allerdings (noch) nicht vorstellen kann – der Post ist ja aber auch ohnehin schon jetzt viel zu lang…

Abschließend noch ein Wort zum unumgänglichen Pferdefuß des ganzen Projekts, der ohnehin spätestens dann angesprochen würde, wenn die erste Pflegekraft diesen Artikel liest und kommentiert: Absolut jede Entwicklung, die Pflegekräfte zeitlich entlastet, kann natürlich grundsätzlich auch dazu genutzt werden, die Zeitpläne von Pflegekräften noch weiter zu straffen. Mit anderen Worten: Die durch den Wegfall der manuellen Übertragung der Dokumentation in die jeweilige Pflegesoftware gesparte Zeit kann idealerweise den Pflegekräften zum Umgang mit den Patienten zur Verfügung gestellt werden, natürlich kann man diesen Zeitgewinn aber auch dazu nutzen, der Pflegekraft noch drei Patienten mehr in den Tagesplan zu drücken um dann am Ende einen Mitarbeiter abbauen zu können, dessen Patienten man erfolgreich auf die freigewordenen „Zeitslots” der Kollegen aufgeteilt hat.

Die Pflegedienste, mit denen wir hier an der Hochschule zusammenarbeiten, haben das nicht vor – und für die Krankenkassen lohnt sich die Investition in digitale Stifte theoretisch auch dann, wenn sie „nur” die Wunddokumentation verbessern und nicht zum Abbau von Personal bei den Pflegediensten führen. Aber klar – sobald so eine Technik am Markt ist, wird irgendwer sie irgendwo so einsetzen, dass der Zeitgewinn am Ende weder Pflegekräften noch Patienten zugutekommt. Vermeiden lässt sich das nicht, trotzdem halte ich das Projekt an sich für ein lohnenswertes, gerade im Hinblick auf die Verbesserung der Qualität der Wunddokumentation. Wir werden die Thematik in den kommenden zwei Jahren also auf jeden Fall weiter bearbeiten – und ich werde sicher wieder über den Fortgang berichten…

Übrigens: Die TECLA-Projekte der Hochschule Harz finden sich auch bei Facebook…

Hauptquelle für Angaben zur Wunddokumentation

Panfil, Eva-Maria & Linde, Eva (2006). Kriterien zur Wunddokumentation Eine Literaturanalyse im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V.

Verwendete Quellen

[Anoto 2010] o.V.: White Paper: Digital pen and paper in health and social care – streamlining processes and speading up response around the world, Anoto AB, Lund, 2010.

[Estellat et al. 2008] Estellat, Candice; Tubach, Florance; Costa, Yolande; Hoffmann, Isabelle; Mantz, Jean & Ravaud, Philippe: Data capture by digital pen in clinical trials: an qualitative and quantitative study; in: Contemporary Clinical Trials 2008; 29 (3), S. 314 – 323.

[Hallgren 2002] Hallgren, Li: Use of digital pen technologies in home health care – scenarios and investigation of the Anoto technology, Masterarbeit, Universität von Linköping, 2002.

[Helm et al. 2007] Helm, M.; Hauke, J.; Schlechtriemen, T.; Renner, D. & Lampi, L.: Papiergestützte digitale Einsatzdokumentation im Luftrettungsdienst – Qualitätsma-nagement in der präklinischen Notfallmedizin; in: Der Anästhesist, 56 (9), S. 877 – 885.

[Helm et al. 2009] Helm, M.; Hauke, J.; Schlechtriemen, T.; Renner, D. & Lampi, L.: Primäre Dokumentationsqualität bei papiergestützter Einsatzdokumentation – erste Ergebnisse aus dem Luftrettungsdienst; in: Der Anästhesist, 58 (1), S. 24 – 29.

[Helm et al. 2009 II] Helm, M.; Hauke, J.; Schlechtriemen, T. & Lampi, L.: Zurück in die Zukunft – die papiergestützte digitale Notarzt-Einsatzdokumentation mit Pen. Ein Beitrag zum Qualitätsmanagement im Luftrettungsdienst; in: Der Anästhesist, 46 (7), S. 503 – 509.

[Panfil & Linde 2006] Panfil, Eva-Maria & Linde, Eva: Kriterien zur Wunddokumentation: Eine Literaturanalyse im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Wundheilung und Wundbehandlung e.V.; herausgegeben vom Hessischen Institut für Pflegeforschung, Frankfurt, 2006.

[Wild & Stremitzer 2007] Wild, T. & Stremitzer, S.: Digitale Wundanalyse mit W.H.A.T. (Wound Healing Analyzing Tool); in: Manual der Wundheilung, 2007, S. 15 – 22.

Disclaimer: Teile dieses Blogposts stammen aus dem von mir verfassten und „blogtauglich” umgearbeiteten Zwischenbericht zum Projekt „Digitaler Stift” an den Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH.

Kommentare (18)