Wie versprochen, berichte ich heute von einer Methode, die wir erfunden haben, um mehr und bessere Ergebnisse aus experimentellen Beschüssen zu erhalten.

Ich habe ja schon öfters über unsere Projekte zur molekularen Ballistik berichtet und ein zentrales Phänomen, das darin untersucht wird, ist der „Backspatter“ (dt. Rückschleuderspuren), also Spritzer von Blut und Gewebe, die aus der Einschußwunde eines von einem Feuerwaffenprojektil getroffenen biologischen Ziels, gegen die Schußrichtung zurück zu Waffe und Schütze geschleudert werden. Je nach Abstand, Winkel, Kaliber und verwendeter Munition erreichen diese Backspatterspuren den Schützen und die Waffe und können sich sogar im Inneren der Schußwaffe absetzen und dort verfestigen. Von dort können wir sie bergen und auf DNA und RNA untersuchen.

Es gibt aber noch andere wichtige Aspekte im hochkomplexen Spurenbild, das nach Schüssen auf biologische Ziele entsteht, darunter Schmauch und die Verletzungen, die durch das Projektil im getroffenen Ziel angerichtet werden. Diese zu beschreiben und zu interpretieren ist Aufgabe der Wundballistik. Anhand wundballistischer Analysen lassen sich Aussagen zum Schußabstand und –winkel, zu Eigenschaften des Projektils und aufgrund der Einschußstelle womöglich auch zur Absicht des Schützen tätigen. Bringt man diese Befunde mit den Befunden der Spritzmusteranalysen (Verteilung von Backspatter aber auch Frontspatter, also den Spritzern, die aus der Austrittswunde herausgeschleudert wurden) und der molekularen Ballistik zusammen, kann im günstigen Fall eine beeindruckend detailreiche Rekonstruktion von Schußwaffendelikten gelingen.

Natürlich müssen die Zuverlässigkeit und die Grenzen der einzelnen Verfahren für einen routinemäßigen Einsatz bekannt und dafür systematisch untersucht worden sein. Da man jedoch Schußwaffendelikte mit ihren zahlreichen Variablen weder planen noch kontrollieren kann, muß man Schüsse auf biologische Ziele experimentell nachstellen und systematisch den Einfluss aller Variablen auf das Ergebnis untersuchen. Dadurch ergibt sich die Notwendigkeit für die Durchführung experimenteller Beschüsse auf ballistische Modelle.

Die Planung, Logistik und Durchführung solcher Schußversuche sind jedoch überaus aufwendig, kostspielig und schwierig. Das deutsche Waffengesetz ist zurecht streng, wodurch Aufbewahrung, Transport, Handhabung und Benutzung von Schußwaffen und Munition nur in sehr engen Grenzen möglich ist. Man benötigt die Unterstützung von Waffensachverständigen, Zugang zu den zu untersuchenden Waffenmodellen, Zugang zu einem für die zu untersuchenden Waffenarten zugelassenen Schießstand, muß zahlreiche ballistische Modelle, die mit hochverderblicher Gelatine gefüllt und ggf. mit biologischem Material wie Blut und Gewebe dotiert sind, rechtzeitig und auf den Punkt hergestellt haben und transportieren. Zudem muß eine Umgebung für eine kontaminationsfreie Probenentnahme geschaffen werden und bei Mehrfachbenutzung der Waffen muß auch eine extrem effiziente aber vor Ort einsetzbare Reinigungsstrategie etabliert sein, um sicherzustellen, daß die Waffe bei jeden Schuß wirklich sauber ist und keine Spuren eines vorigen Beschusses mehr enthält.

Man benötigt zudem Unmengen an Einmal-Schutzbekleidung, da der Schütze vor jedem Schuß wie eine Mumie verpackt wird, um ihn vor Blutspritzern und die Waffe vor Kontamination durch den Schützen zu schützen

Kurz: „Schußtage“ sind teuer und erfordern ein Maximum an Aufwand und Vorbereitung und sind eine sehr begrenzte „Ressource“. Es ist also erstrebenswert, so viel Information wie nur irgend möglich aus solchen Beschußexperimenten zu gewinnen. Leider wurde das bis vor kurzem kaum umgesetzt, da immer nur entweder wundballistische oder molekularballistische Phänomene untersucht wurden. Das war nicht nur unökonomisch, man vergab auch die Möglichkeit, mögliche Korrelationen zwischen der Ausprägungen wundballistischer (z.B. des Wundkanals) und molekularballistischer (z.B. der DNA- und RNA-Ausbeute) Erscheinungen zu untersuchen bzw. überhaupt zu entdecken.

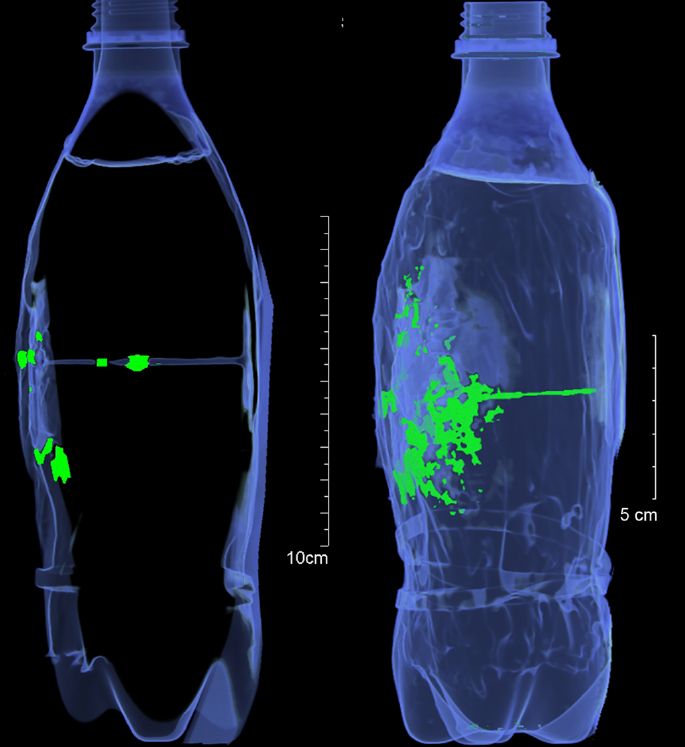

Um diesem Mißstand abzuhelfen, haben wir die „triple contrast“-Methode erfunden [1]: sie beruht darauf, daß ein ballistisches Modell mit einer dreifachen Kontrastmischung bestückt wird. Links im Bild unser ballistisches Modell: eine PET-Flasche, gefüllt mit 10%iger ballistischer Gelatine, auf der ein Kunststoffbeutel gefüllt mit der Dreifachmischung angebracht ist, der durch eine 3 mm dicke Silikonschicht, die z.B. die Kopfschwarte simulieren kann, stabilisiert wird.

Die Mischung im Beutel besteht aus Acrylfarbe, einem bariumhaltigen Röntgenkontrastmittel und menschlichem Blut freiwilliger SpenderInnen. Jede dieser Komponenten ermöglicht eine verschiedene Darstellungsqualität: die Acrylfarbe ist (fiber)optisch sehr gut sichtbar und chemisch stabil, Backspatter auf Schußhand und Waffe lässt sich gut erkennen und kartographieren und auch der Wundkanal ist detailliert darstellbar. Das Kontrastmittel ermöglicht eine Röntgendarstellung des Wundkanals, die eine Zerstörung/Zerschneidung des Gelatinekerns nicht erfordert. Das Blut enthält Zellen und DNA und ermöglicht die molekularbiologische Untersuchung des Backspatters z.B. im Inneren der Waffe.

In unserer Studie, die Teil eines DFG-geförderten Projekts ist, haben wir nun eine ganze Reihe von Beschüssen mit insgesamt 10 verschiedenen Waffen (Pistolen und Revolver) verschiedener Kaliber auf baugleiche und mit „triple mixture“ dotierte ballistische Modelle (s.o.) durchgeführt. Aus dem Inneren jeder Waffe wurden daraufhin Proben genommen, außerdem wurden das Äußere der Waffen, die Schußhand und der „Wundkanal“ im Inneren der Modelle untersucht.

Wir wollten zeigen, daß alle drei Kontrastkomponenten vollständig kompatibel miteinander sind und in keiner Weise die Nachweisqualität jeweils einer der anderen Komponenten beeinträchtigt. So sahen die Ergebnisse aus:

optische Darstellung des Wundkanals; Aufsicht auf den Einschuß; die Acrylfarbe kontrastiert sehr schön die Risse in der Gelatine und gestattet so eine Analyse des Wundkanals. Im rechten Bild sind 24 h vergangen: man erkennt, wie das Blut in die Gelatine diffundiert. Balken: 1 cm

aus [1]

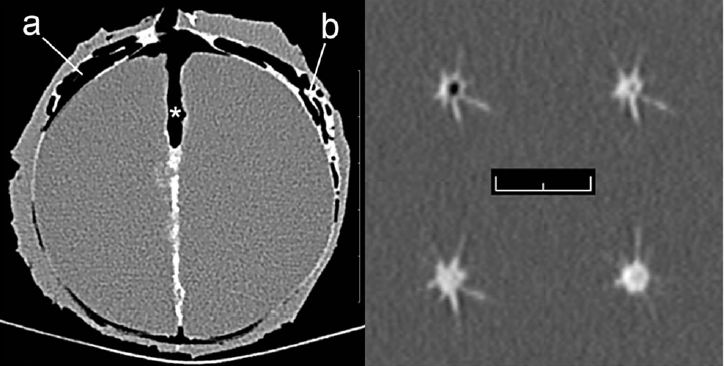

CT-Darstellung des Projektilpfads. links: Querschnitt durch das Modell, die Eintrittsstelle ist oben. a) Man erkennt, daß die Silikonschicht durch den Gasdruck der Waffe aufgedehnt wurde. b) Röntgenkontrastmittel ist auch außerhalb des Beutels verteilt worden; *) der erste Teil des Projektilpfades weist größere Zerstörung der Gelatine auf, als Folge des Gasdrucks. Rechts: Vier Schnitte durch den Projektilpfad, Balken: 1 cm

aus [1]

links: multiplanare Rekonstruktion des Projektilpfades von links nach rechts; rechts: volume rendering bei einer anderen Flasche; das Kontrastmittel aus dem zerfetzten Beutel vorne an der Flasche ist sichtbar.

aus [1]

Man sieht also, daß die optischen und bildgebenden Darstellungen prima und ohne miteinander zu interferieren funktionieren. Nun mußte noch geprüft werden, ob die DNA unter der Beimengung von Acrylfarbe und Bariumkontrastmittel leiden bzw. das DNA-Extraktionsverfahren durch diese „Verunreinigungen“ beeinträchtigt werden würde. Wie sich herausstellte, war das nicht der Fall: Wir isolierten die DNA aus den Proben, die wir aus dem Inneren der Waffenläufe genommen hatten und das auf „magnetic beads“ basierende Extraktionsverfahren erlaubte eine so gründliche Reinigung, daß wir bei der nachfolgenden Quantifizierung ausreichend und ausreichend saubere DNA erhielten. Danach amplifizierten wir insgesamt 17 STR-Systeme mittels Multiplex-PCR und analysierten die Fragmente in der Kapillarelektrophrese. In allen Fällen gelang es, aus den gewonnenen Meßdaten schöne Vollprofile zu erzeugen, die jeweils korrekt dem Spender des Blutes zugeordnet werden konnten, also für eine forensische Identifikation geeignet waren und im Ernstfall zur Identifikation eines Opfers hätte dienen können.

Damit können wir mit der „triple contrast“-Methode ein neues Werkzeug für die experimentelle Ballistik vorstellen, das eine umfassende weil alle wesentlichen Spurenbildaspekte einschließende und damit „wirtschaftliche“ Analyse experimenteller Beschüsse und beschossener ballistischer Modelle gestattet und dabei erstmalig die Untersuchung möglicher Korrelationen wund- und molekularballistischer Effekte ermöglicht. Wir würden eine weite Verbreitung dieser Methode begrüßen und freuen uns besonders, wenn dadurch Forschungsergebnisse erzielt werden, die dann zeitnah in der routinemäßigen Untersuchung von Schußwaffendelikten zur Anwendung gelangen.

____

Referenz:

[1] Schyma, C., Lux, C., Madea, B., & Courts, C. (2015). The ‘triple contrast’method in experimental wound ballistics and backspatter analysis. International Journal of Legal Medicine, 1-7.

Kommentare (2)