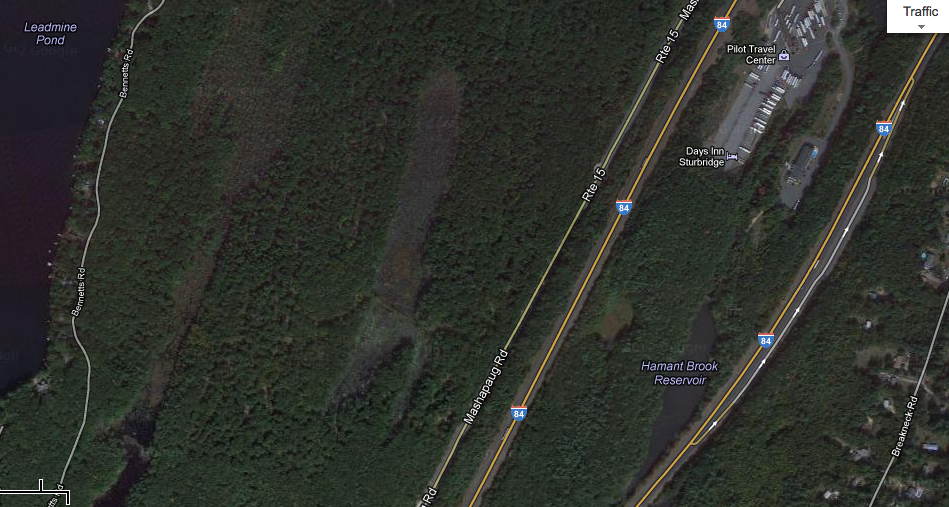

Als ich am heutigen Freitag endlich von Cambridge weg und in New York ankam (zu jenem Zeitpunkt war die Suche nach dem zweiten Marathon-Bombenleger noch voll im Gange), waren meine Familie und Freunde erleichtert, dass ich endlich aus der Gefahrenzone raus war. Unterwegs kam ich, bei Sturbridge, an einem flach gelegten Waldstück vorbei, das ein tödlicher Tornado vor knapp zwei Jahren umgeknickt hatte, und dessen Schäden sogar auf den Satellitenbildern via Google-Maps nicht zu übersehen sind (die annähernd gabelförmige Schneise in der Bildmitte):

Und da begann ich zu überlegen: Was ist eigentlich die größte Gefahr, der ich heute ausgesetzt war? Die Gefahr, einer Bombenexplosion zum Opfer zu fallen (immerhin sah es so aus, als ob der zu diesem Zeitpunkt noch gesuchte Dschochar Zarnajew Sprengsätze bei sich haben könnte), oder bei so einer Schießerei ums Leben zu kommen?

Oder von einem Tornado (es stürmte heute in der Tat sehr heftig) fortgerissen zu werden? Auch wenn Massachusetts nicht grade in der Tornado Alley liegt, sind solche gefährlichen Windhosen keineswegs undenkbar hier: Der bereits erwähnte Springfield-Tornado und seine Ableger forderten am 1. Juni 2011 immerhin drei Todesopfer, und der Tornado, der 1953 die Stadt Worcester heimsuchte, war einer der schwersten Tornados in der US-Geschichte und kostete 94 Menschenleben.

Risikoabschätzungen sind gewiss komplizierter als die kleinen Faustrechnungen, die ich hier mal auf die Schnelle gemacht habe – aber ich denke, der Vergleich hat trotzdem einiger Maßen hin. Fangen wir also mit den Tornados an: Die sind zwar spektakulär, aber selten. Und trotz all ihrer Bedrohlichkeit töten sie “nur” etwa 222 Menschen jährlich (gerechnet im Schnitt der Jahre 2010 bis 2012). Mit anderen Worten: Die Chance, als einer von rund 314 Millionen Einwohnern der USA im Laufe eines Jahres von einem Tornado getötet zu werden, liegt bei etwa eins zu 1,14 Millionen.

Die Bomben-Gefahr ist sogar noch geringer: Wie ich dieser Wikipedia-Statistik entnehme, starben seit 1920 insgesamt 3505 Menschen in den USA an den Folgen eines Bomenanschlags, einschließlich der Anschläge vom 11. September 2001 (bei denen, streng genommen, ja keine Bomben, sondern Flugzege als Waffen verwendet wurden) und der Katastrophe des PanAm-Fluges 103 über Lockerbie, der zwar in Schottland passierte, aber ein US-Flugzeug (das juristisch als US-Inland betrachtet werden kann) traf. Das sind pro Jahr also durchscnittlich 38 Todesopfer, auf das aktuelle Jahr umgerechnet ergäbe dies eine Chance von eins zu 8,26 Millionen. Selbst wenn alle Anschläge in einem einzigen Jahr verübt wurden wären, läge das Risiko bei “nur” eins zu 89.560.

Aber die Schießerei, die ja nur ein paar Kilometer von meiner Wohnung entfernt stattfand (die ersten tödlichen Schüsse fielen auf den MIT-Polizisten auf dem Campus, nur wenige Schritte von einem täglichen Weg zur Arbeit), die könnte ja wirklich gefährlich gewesen sein, oder? Nun, im Jahr 2010 starben 11.078 Personen in den USA durch gewaltsamen Schusswaffengebrauch (Selbstmorde und Unfälle sind hier nicht eingerechnet), das bedeutet, dass im Schnitt eine(r) von 28.337 US-BewohnerInnen jährlich durch eine Kugel aus einem Gewehr oder einer Pistole getötet wird. Das ist ein ziemlich unappetitlich hohes Risiko, etwa vergleichbar dem Risiko, an Leukämie zu sterben. Also war es doch gut, dass ich mich aus Cambridge verdrückt* habe?

* “verdrückt” ist nicht das richtige Wort: Der Trip nach New York war schon länger geplant, und ich hatte mir dafür sogar schon das Busticket gekauft – nur fuhren die Busse dann halt nicht …

Aus Gründen der persönlichen Sicherheit jedenfalls nicht. Denn die gefährlichste Aktivität, die ich heute gewagt habe, war mich ans Steuer zu setzen (öffentliche Verkehrsmittel fuhren nicht): Das Risiko, in einem Auto durch einen Verkehrsunfall zu sterben, ist immer noch etwa doppelt so hoch wie das Risiko, erschossen zu werden – für durchschnittlich eine(n) von 14.770 US-EinwohnerInnen wird alljährlich das Auto zur Todesfalle. In der Tat bin ich heute nur knapp einem schlimmeren Unfall entgangen, weil ein Idiot in einem Roadster, dessen weißblaue Marke hier nicht näher genannt werden soll, es offenbar nicht ertragen konnte, dass ich ihn mit meinem alten Jeep Cherokee überholt habe: Als ich gerade dabei war, mit deutlich gesetzem Blinker wieder auf die rechte Spur zurückzukehren, trat er plötzlich aufs Gas und schoss aus dem toten Winkel heraus noch ganz schnell wieder rechts an mir vorbei. Der Schreck saß mir noch stundenlang in den Knochen.

Vielleicht ist das ja der Grund, warum US-Bestattungsunternehmen mit großen Plakaten an der Autobahn werben:

Wenn ich jetzt nur noch wüsste, was man sich unter einer “Direkt-Einäscherung” vorstellen muss? Kommen die, ähnlich wie die Lieferanten bei Fresh Direct zum Kunden und fackeln den Leichnam zu Hause ab? Grotesk …

Kommentare (16)