Ich bin, wie es scheint, mit meiner Lektüre in bisschen hintendran, und darum werde ich den Zeit-Online-Beitrag Schlecht, schlechter, Geschlecht von Harald Martenstein über Genderforschung im Allgemeinen und den (wie er findet, nicht ganz so kleinen) biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen nur noch als Aufhänger für ein paar Betrachtungen nehmen und ihn nicht, wie er’s verdient hätte, Stück für Stück in die Tonne treten. Der Grundtenor des Artikels ist, dass Gender-Studien 1. unwissenschaftlich und 2. unnötig sind; begründet wird dies mit diversen Variationen der Maxime, dass doch die Biologie schon alle Unterschiede zwischen Mann und Frau hinreichend erforscht habe und erklären könne, eine sozialwissenschaftliche Betrachtung daher unnötig und unbegründet sei.

Ich mach’s mir (und hoffentlich den Leserinnen und Lesern) hoffentlich leichter, wenn ich erst mal erkläre, was Gender-Forschung nicht ist. Dann ist es sicher einfacher, den verlinkten Zeit-Online-Artikel noch einmal vor diesem Hintergrund zu lesen und auf seine Sinnhaftigkeit abzuklopfen. Denn – basierend auf meinen eigenen Erfahrungen mit Gender-Forscherinnen (am MIT sind die Gender Studies beispielsweise sehr eng mit dem Writing Department verknüpft) und dem, was ich im Laufe der Jahre darüber und daraus gelernt habe – Gender-Forschung ist eben nicht der Versuch, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu negieren oder wegzudefinieren; im Gegenteil: Dass es diese Unterschiede gibt, ist sogar die grundlegende Prämisse der Gender-Studien. Ohne diese Unterschiede gäbe es sonst ja gar keinen Forschungsgegenstand.

Gender-Studien sind auch nicht der wissenschaftlich verbrämte Versuch zu beweisen, dass Frauen die besseren Menschen sind oder dass Männer von “Natur” aus Unterdrücker sind. Aber dass diese Unterdrückung, mit all ihren historischen und geografischen Variationen, eine Realität ist, das lässt sich doch nicht ignorieren (soll ich hier noch einmal daran erinnern, dass Frauen beispielsweise erst vor weniger als einem Jahrhundert in Europa – in Frankreich, Italien oder der Schweiz noch deutlich später – das Wahlrecht erhielten und in Deutschand bis 1977 Frauen der Zustimmung ihres Ehemannes bedurften, wenn sie einen Beruf ausüben wollten?) Gender-Studien versuchen zu erforschen, worauf diese Unterschiede begründet sind.

Und genau hier ist der Punkt, den der Zeit-Online-Artikel , wie so viele ähnlich gestrickte Ausführungen, missversteht oder (was ich nicht beweisen, aber auch nicht ausschließen kann) bewusst falsch darstellt: Gender-Forschung befasst sich mit dem Anteil, den die Gesellschaft, das soziale Umfeld zu diesen Differenzen beiträgt. Mit anderen Worten: Es wird nicht bestritten, dass es einen biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen gibt, sondern dass dieser biologische Unterschied ausreichend alle vorhandenen Disparitäten erklären kann – und es ist diese (große) Differenz, die biologisch nicht erklärbar ist, denen Gender-Forscherinnen und Forscher ihre Aufmerksamkeit widmen. An dieser Stelle zitiere ich mal Olivia Judson, mit der ich vor längerer Zeit schon ein sehr interessantes Interview geführt hatte:

Das Einzige, was sich sicher über den Unterschied zwischen Geschlechtern sagen lässt, ist: Männchen produzieren kleine Geschlechtszellen, und Weibchen produzieren große.

Ja, selbst im Sport – jenem Paradebeispiel für die unterschiedliche Leistungsfähigkeit von Männern und Frauen – sind die Differenzen zu einem nicht unerheblichen Teil gesellschaftlich bedingt. Ich gehe hier sogar so weit zu behaupten, dass die Tatsache, dass es in der Leichtathletik (beispielsweise) getrennte Wettkämpfe für Frauen und Männer gibt, nahezu ausschließlich gesellschaftliche Gründe hat. Männer sind nicht selbstverständlich schneller, beispielsweise, als Frauen: Die meisten deutschen Meister im 100-Meter-Sprint der 60-er und 70-er Jahre wären von Florence Griffith Joyner, deren 25 Jahre alter Weltrekord auch 15 Jahre nach ihrem allzu frühen Tod noch besteht, abgehängt worden. Und im Gewichtheben muss sich so mancher – männliche Weltrekordler – von einer Frau vormachen lassen, wie noch schwerere Gewichte gestemmt werden. Ich will’s mal abkürzen: In praktisch allen Sportarten haben Frauen haben Frauen heute ein Leistungsniveau, das noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten als ausschließlich von Männern erreichbar galt. Und diese Unterschiede sind allenfalls bei den absoluten Welt-Spitzensportlerinnen und -Sportlern manifestiert; in den unteren Leistungsklassen wären diese Differenzen sogar noch geringer – eine top trainierte Frau könnte es vermutlich mit jedem Fußballer, Boxer, Speerwerfer auf Kreis- oder sogar Landesebene aufnehmen.

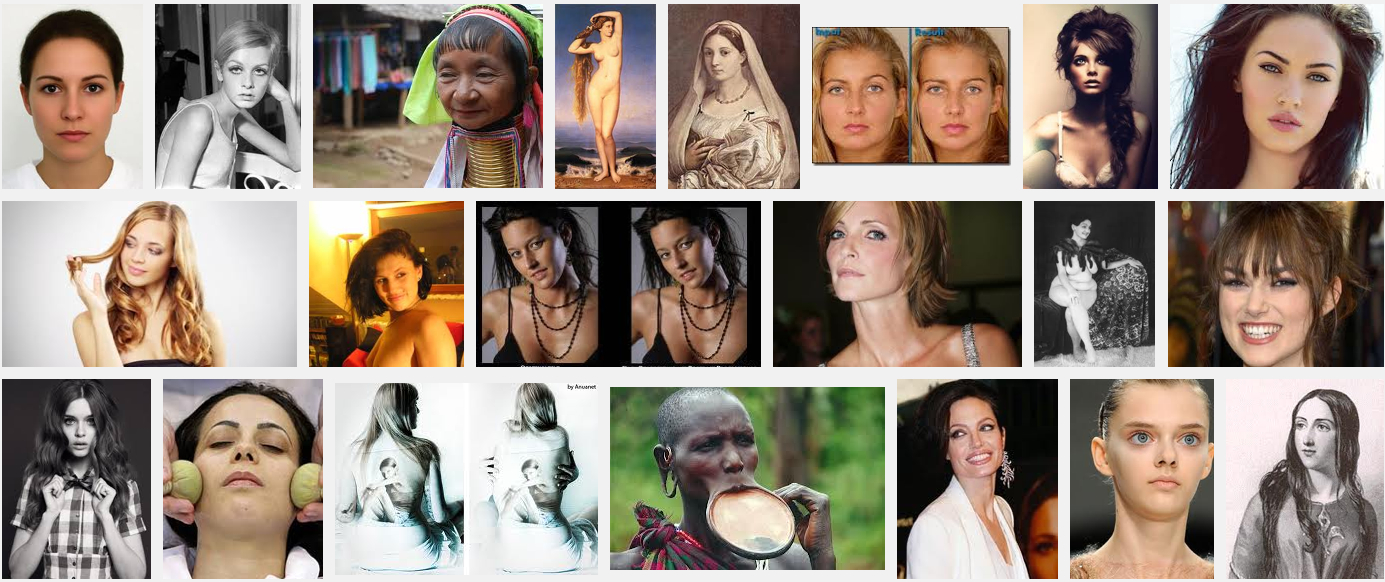

Der einzige plausible Grund dieser Geschlechtertrennung in der Wettkampfordnung, der sich konsistent beobachten lässt ist, dass Frauen auch im Leistungssport noch einem “weiblichen Schönheitsideal” entsprechen sollen. Dass es eben nicht erwünscht ist, die gleichen (oder vergleichbaren) Muskelpakete und Statur entwickeln sollen wie Männer. Es sind die Wünsche, die Bedürfnisse des Publikums, die Frauen in eigene Wettbewerbe relegiert. Und das Schönheitsideal ist – auch wenn es oft mit sexueller Attraktivität gleichgesetzt und damit “biologisiert” wird – eindeutig ein soziokulturelles Konstrukt, wie schon eine simple Google-Suche belegt:

Das Bild von der schwachen Frau und dem starken Mann ist eben keines, das mit Genen und Chromosomen gemalt wird, sondern vor allem eine gesellschaftliche Verallgemeinerung. Selbst physisch anstrengende Berufe wie im Militär oder bei der Feuerwehr (zwei Domänen, in denen der Primat des Mannes noch heftig verteidigt wird) sind für Frauen machbar – und nicht jede(r), der/die davon absolut überfordert wäre, ist weiblichen Geschlechts.

Und deswegen sind Gender-Studien keine naturwissenschaftlichen Aufgaben; wenn es um Biologie ginge, wäre der korrekte Fachterminus “Sex”. Gender beschreibt die soziale Komponente der Geschlechtlichkeit. Und das ist keine unwissenschaftliche Glaubensfrage, ganz im Gegenteil!

Kommentare (51)