Schnell, machen wir mal ein Spiel: Schreibt in den nächsten fünf Sekunden die Namen von mindestens drei Genies auf, egal ob lebend oder historisch; für jedes weitere Genie, das Ihr innerhalb der fünf Sekunden findet, gibt’s noch einen Sonderpunkt:

Wer hatte Albert Einstein? Wer Isaac Newton? Steve Jobs? Mozart? Geschenkt! Was mich interessiert (ehrliche Antworten in den Kommentaren): Wer hatte eine Frau, oder idealer Weise, gleich mehrere, auf der Liste? Die Chancen dafür stehen ja ziemlich schlecht: Auf einer Liste von 100 zeitgenössischen Genies, die Leserinnen und Leser des britischen Telegraph vor einigen Jahren zusammengestellt hatten, muss man schon bis Rang 32 scrollen, um die ersten Frauen – Flossie Wong-Staal und Margaret Turnbull – zu finden; insgesamt hat diese Liste nur für 14 Frauen Platz. Und ich fürchte mal, dass die Liste noch weniger Frauen enthalten würde, wenn sie von einem Deutsch sprechenden Publikum erstellt würde – obwohl es im Deutschen doch das Genie heißt, der Begriff also (im Gegensatz zu seinem römisch-lateinischen Ursprung), noch nicht mal grammatisch allein dem männlichen Geschlecht zuzuordnen ist.

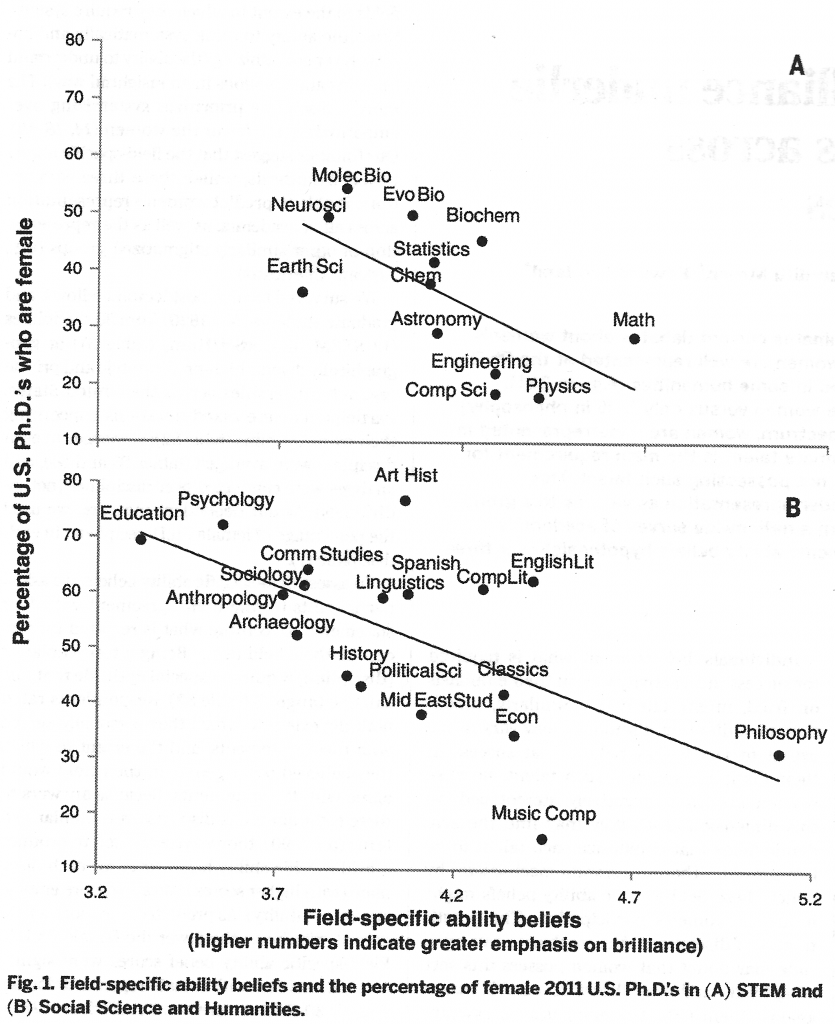

Das Wort “Genie” kommt in dem Science-Artikel Expectations of brilliance underlie gender distribution across academic disciplines, den ich gerade zur Vorbereitung einer schriftlichen Prüfung für unsere AufbaustudentInnen lese, zwar nicht vor – diese scheinbar angeborene Eigenschaft, dieses Talent zur geistigen Brillanz, dem wir ja die Genialität verdanken, wird hier als “field-specific ability”, also ein spezielles Talent für ein bestimmtes Fachgebiet, operationalisiert. Und die Hypothese, die dieser Artikel testet, fußt darauf, dass solche “genialen” Talente generell eher bei Männern als bei Frauen und, noch spezifischer, bei Männern heller Hautfarbe verortet wird (googelt einfach mal “Genius” und schaut Euch an, welche Gesichter dann erscheinen…)

Um etwas präziser zu sein: Die vier AutorInnen gehen davon aus, dass die ungleiche Verteilung von Männern und Frauen nicht etwa durch eine geschlechtsspezifische Präferenz für oder gegen technische Berufe zu erklären ist, auch nicht durch (die folgenden Alternativ-Hypothesen wurden in ihrer Studie explizit getestet)

– die angeblich höhere Bereitschaft von Männern, mehr Zeit am Arbeitsplatz und/oder mit der Arbeit zu verbringen;

– die extrem strenge Auswahl unter BewerberInnen, die dazu führt, dass letztlich nur die Spitzenkandidaten bevorzugt werden (ich interpretiere das mal: die Annahme ist, dass Männer eher zu Extremwerten im Leistungsspektrum tendieren, während Frauen im Schnitt zwar gleichauf, aber näher am Mittelwert liegen)

– die Unterschiede bestimmt werden, ob ein Fachgebiet eher abstrakt-systematisches Denken oder Einfühlsamkeit erfordert, wobei ersteres die Männer und zweiteres die Frauen bevorzugen würde.

(Anmerkung: Ich kriege bei solchen Geschlechterstereotypen sowieso immer Pusteln, aber die Science-AutorInnen zitieren für jede dieser Hypothesen eine paar akademische Quellen, die just solche Gender-Stereotypisierungen beobachtet haben wollen.)

Die Arbeitshypothese des Sciences-Papers ist, dass die Differenzierung nach Geschlechtern – die übrigens nicht immer glatt entlang der natur- und geisteswissenschaftlichen Demarkationslinie verläuft, wie beispielsweise der Frauenanteil von 54 Prozent bei US-Promotionen im Fach Molekularbiologie einerseits, aber dem nur 35-prozentigen Anteil von Frauen an allen Promotionen im Fach Wirtschaftswissenschaften zeigt) – äähh, wo war ich nochmal? Ach ja: dass die Differenzierung nach Geschlechtern primär damit zu erklären ist, dass einige Fächer dieses angeborene Talent zur Brillanz höher bewerten – sie nennen ihre Hypothese die “field-specific ability beliefs hypothesis” – und dass Frauen diese notwendige Brillanz nicht zugestanden wird (was sich, in gleicher Weise, auf auf afroamerikanische WissenschaftlerInnen ausdehnen lässt, wie die Ergebnisse der Studie zeigten).

Erhoben wurden diese feldspezifischen Überzeugungen, ebenso wie Angaben zu den Arbeitsstunden, der Selektivität und der systematisch-emphatischen Dichotomie, durch Befragung von 1820 ProbandInnen aus 30 verschiedenen Disziplinen (12 MINT, 18 geistes- und sozialwissenschaftlich). Das Resultat war, dass weder die Arbeitsbereitschaft (die bei Frauen in MINT-Fäche4rn sogar höher war als bei Männern) noch die beiden anderen Alternativ-Hypothesen den Frauenanteil der jeweiligen Fächer zufriedenstellen beschreiben konnten – im Gegensatz zur Brillianz-Hypothese: Je mehr die Praktizierenden der jeweiligen Fachgebiete davon überzeugt waren, dass für ihr Spezialgebiet ein gewisses angeborenes Talent nötig sei, desto geringer war der Anteil von Frauen.

Das heißt übrigens nicht, dass dies automatisch schon mit Diskriminierung gleichzusetzen sei: Es ist nicht auszuschließen, dass Frauen von dieser Differenzierung ebenso überzeugt sind wie Männer (es gibt entsprechende Hinweise), dass also hier auch ein Problem der Eigenselektion vorliegt. Was nicht heißt, dass es kein Problem ist – aber es muss anders behoben werden, nämlich durch frühzeitige Aufklärung und Ermutigung.

Kommentare (23)