Einer der Gründe, warum bei mir im Blog in den vergangenen Wochen so wenig los war, ist der Umstand, dass es zum Ende des Semesters immer (zu) viel zu tun gibt: Rund 80 StudentInnen erwarteten von mir, dass ich ihre einschlägigen Arbeiten (manchmal mehr als eine pro Klasse) lese und ihnen nützliche Kommentare an den Rand schreibe, dass ich sie auf ihre Referate vorbereite und mit ihnen mindestens einen, wenn nicht mehr Probedurchläufe mache… und dass ich ihnen eine Note auf ihre Kommunikationsleistung gebe. Am Donnerstag hatte ich die letzte Notenkonferenz des Frühjahrssemesters durchzusitzen, bin nun also offiziell erst mal mit dem Semester fertig, und habe nun die Muße, die Gedanken aufzuschreiben, die mir vor und während dieser Konferenz durch den Kopf gegangen waren.

Dazu muss ich vorausschickend sagen, dass wir KommunikationslehrerInnen am MIT generell keine eigenen Klassen anbieten, in denen wir dann allein für die Gesamtnote zuständig sind – unsere Rolle ist eher die von Coaches oder manchmal auch von Tutoren, die den StudentInnen dabei helfen, die Kommunikationsanforderungen zu bewältigen, die im Rahmen des akademischen Betriebs anfallen: Wenn sie ein “Proposal” schreiben müssen (das, je nach Konzept der Klasse, entweder ein eher formloses Exposé sein kann, oder aber auch die Funktion eines Projektplans oder sogar eines Antrags auf Fördermittel ausfüllen muss), oder wenn sie als Abschlussarbeit einen (publikationsfähigen) wissenschaftlichen Fachartikel abliefern müssen, wenn sie einen drei-Minuten-Kurzvortrag oder eine halbstündige Multimedia-Präsentation abliefern sollen, dann stehen wir ihnen manchmal als persönliche Berater, manchmal als Lehrer, die spezielle Übungsstunden dazu abhalten, meistens aber irgendwie beides, zur Seite. Die Noten, die wir vergeben, sind manchmal formlos (wer alles im großen und ganzen richtig macht, kriegt ein Häkchen, “check” (√) genannt, hervorragende Leistungen werden mit √+ gekennzeichnet, während Unzureichendes mit √- abgekanzelt wird), manchmal “alphanumerisch“, also entweder mit einem Buchstaben (beste Leistung = A+, schlechter als D bedeutet automatisch “Fail” = F) oder einer als Prozentzahl interpretierbaren Ziffer zwischen 100 (das wäre die bestmögliche Note) und 60 (was einer Vier im Deutschen entspräche). Doch egal welche Noten-Ausprägung wir wählen, wird sie immer nur einen Bruchteil – selten mehr als 10 Prozent – zur Gesamtnote beitragen.

Das alles ist so mühsam, wie es klingt. letztlich läuft es immer darauf hinaus, die komplexe Leistung eines ganzen Semesters in einer einzigen Kennziffer zusammenzufassen. Aber sagt die dann überhaupt noch irgend etwas über die echte Leistung aus? Diese Frage hatte ich schon während meiner Schulzeit für mich mit “Nein” beantwortet, und meine Erfahrungen in meiner Zweitkarriere als Lehrer scheinen dies nur zu bestätigen. Manchmal könnte sie vielleicht gut sein, den StudentInnen ein Feedback darüber zu geben, wo sie im Vergleich zu ihren KommilitonInnen stehen – aber das ginge nur, wenn dabei der relative Maßstab angelegt würde, der die beste Leistung mit der besten Note und die schlechteste Leistung mit der schlechtesten Note bewertet und die Intervalle entsprechend einer Normalverteilung der Noten festlegt. Doch dieses Grading on a Curve ist am MIT ausdrücklich und schriftlich untersagt; statt dessen sollen die Noten absolut vergleichbar sein – für gute Arbeit solle es immer die gleiche Note geben, egal wie viele andere StudentInnen ebenfalls gute Arbeit abgeliefert haben. Die Idee dahinter ist, dass damit die Ellenbogenmentalität vermieden werden soll, die – angeblich, ich weiß darüber nicht mehr – an anderen US-Colleges existiert und wo es zur Aufbesserung der eigenen Note schon genügt, wenn die KommilitonInnen schlechter abschneiden (da lässt sich ja gegebenenfalls nachhelfen …)

Eine gute Note soll also irgendwie absolut messbar sein. Das ist auf Anhieb gar nicht so einfach – wenn, wie in der zuletzt diskutierten Klasse, insgesamt 20 Fachprofessorinnen und -professoren, daneben noch ein Dutzend wissenschaftlicher Hilfskräfte und ein halbes Dutzend KommunikationsdozentInnen beteiligt sind, die in unterschiedlicher Konstellation zu einer Gesamtnote kommen müssen, dann wird’s schnell ziemlich schwierig. Selbst unter uns KommunikationslehrerInnen gab es eigentlich keine standardisierte Methode (da komme ich gleich noch einmal drauf), jede/r versuchte es mit seiner/ihrer eigenen Notenformel ranzugehen: mal wurde auf Messbares wie Pünktlichkeit und Anwesenheit mit relativ subjektiven, doch anhand von Erfahrungswerten ganz gut kalibrierten Bewertungen einzelner Hausaufgaben gesetzt, während andere sich bemühten, so etwas wie Unterrichtsbeteiligung und Lernfortschritte mit in die Benotung einzubeziehen. Aus Neugier – und aus Unsicherheit, wie ich gerne zugebe – beschloss ich, alle diese Notenformeln mal auf meine neun StudentInnen dieser speziellen Klasse anzuwenden. Und kam dabei zu dem unerwarteten Resultat, dass egal wie immer die gleichen Noten herauskamen. Mit anderen Worten: Selbst wenn ich nur die körperliche Anwesenheit als Notenkriterium gewählt hätte, wäre die gleiche Notenverteilung rausgekommen wie bei meinem System, in das auch solche pädagogisch wünschenswerte Dinge wie die Bereitschaft, Textentwürfe zu überarbeiten und sich auf die Klasse vorzubereiten mit eingeflossen waren.

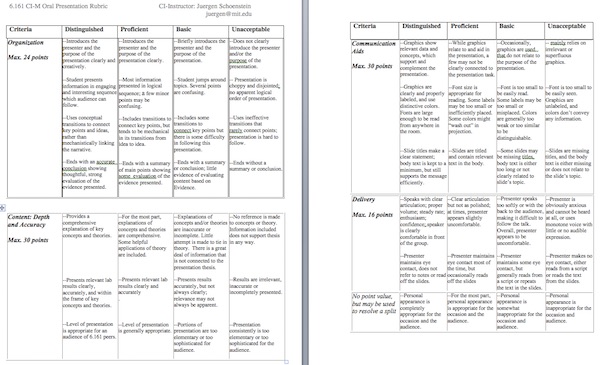

Das kann nun natürlich auch daran liegen, dass meine Wahrnehmung der studentischen Leistungen subjektiv bereits im Lauf des Semesters vorgeformt waren und sich dann in meiner Bewertung entsprechend niederschlugen. Doch um dem abzuhelfen, bedienen wir uns zumeist einer Liste von Leistungskategorien – einer so genannten Rubric auf die wir uns im Kommunikationsteam entweder intern schon vorab geeinigt hatten, oder die für den Kurs insgesamt bereits festgelegt und im Kursprogramm veröffentlicht wurde. Manchmal ist da nur eine Liste, die dann entsprechend abgehakt wird (gegebenenfalls mit + oder – hinterm Häkchen), aber es kann auch schon ziemlich komplex sein, wie diese “Rubric” zeigt, die ich für die Bewertung von Referaten in einer Optik-Klasse adaptiert hatte:

(Beim Draufklicken sollte eine etwas größere pdf-Version aufgehen)

Dieses System hat zumindest den Vorteil, dass es die Note begründbarer und damit eventuell sogar pädagogisch sinnvoller macht: Anstatt sich in eine Kategorie eingestuft zu fühlen, erhalten die StudentInnen somit wenigstens eine halbwegs umsetzbare Einschätzung ihrer tatsächlichen Fähigkeiten. Trotzdem bleibt da nun ein nagender Frust: Ist es gerecht, den Aufwand und die Mühe, den Lern- und Lehrerfolg (denn sehr wahrscheinlich liegt’s ja auch an mir, wenn ein Student oder eine Studentin wenig Fortschritte macht) in eine einzige Kennziffer zu akkumulieren? Mit anderen Worten: Sind Noten, abgesehen von ihrer Filterfunktion, zu irgend etwas wirklich nütze?

Kommentare (5)