Jeder kennt den Spruch, dass Vorbeugen besser als Heilen sei. Auch in der Gesundheitspolitik nimmt die Prävention – zumindest auf der verbalen Ebene – derzeit einen hohen Stellenwert ein. Seit 2015 hat Deutschland sogar ein „Präventionsgesetz“, als ob es vorher etwa mit dem Arbeitsschutzgesetz, dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch, dem Infektionsschutzgesetz oder der Straßenverkehrsordnung keine Präventionsgesetze gegeben hätte.

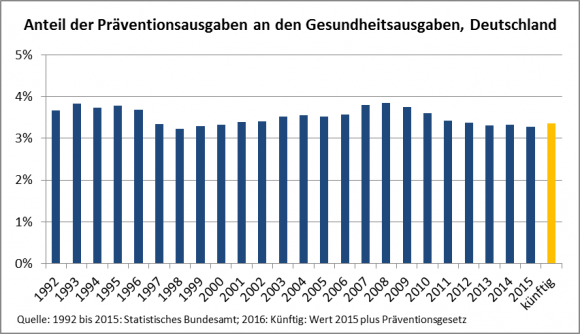

Das „Präventionsgesetz“, offiziell heißt es „Gesetz zur Stärkung der Gesundheitsförderung und der Prävention“, will mehr Gesundheit in den Alltag der Menschen bringen. Es ist im Wesentlichen ein Leistungsgesetz für die Krankenkassen und verortet die gewünschten Präventionsleistungen insbesondere in § 20 SGB V. Das finanzielle Volumen ist überschaubar, es geht um 7 Euro pro Versichertem, gegenüber den früheren Ausgaben nach § 20 SGB V 250 bis 300 Millionen Euro mehr pro Jahr. Das wird am Anteil der Prävention an den gesamten Gesundheitsausgaben in Deutschland nicht viel ändern – eine Erhöhung um 0,09 Prozentpunkte.

Aber der öffentliche Präventionsdiskurs ist nicht an diesen Ausgaben zu messen. Er wird aus anderen Quellen gespeist. Auf die Hoffnung, dass Vorbeugen besser als Heilen sei, wurde schon hingewiesen. Der Begründung des Präventionsgesetzes zufolge ist das in einer alternden Gesellschaft mit mehr chronischen Krankheiten auch unter Kostengesichtspunkten wichtig. Viele Autoren weisen zudem darauf hin, dass Gesundheit in der Leistungsgesellschaft zu einem wichtigen Element des „Humankapitals“ geworden sei, dass sie auch zunehmend zur sozialen Distinktion zwischen den gesellschaftlichen „Gewinnern“ und „Verlierern“ dient und manche sehen sie sogar als Religionsersatz in der säkularen Gesellschaft.

Gemeinsam geteilt wird dabei die Annahme, dass Prävention an sich etwas Gutes ist. Diesem pauschalen Urteil wird man auch nicht ebenso pauschal widersprechen wollen, aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, ob das in jedem Fall so ist. In der Medizin gilt der Grundsatz, dass es keine Intervention ohne Nebenwirkungen gibt. Das ist bei präventiven Interventionen nicht anders. Eine Masernimpfung kann – sehr selten zwar, aber nicht ausgeschlossen – mit Komplikationen einhergehen, eine Krebsfrüherkennungsuntersuchung kann falschen Alarm auslösen und unnötige Biopsien nach sich ziehen, das Rauchverbot schränkt die Freiheit der Raucher/innen ein, gesundheitliche Ernährungsempfehlungen können uns den Appetit verderben. Kein Licht ohne Schatten also.

Auf zwei aktuelle Bücher dazu möchte ich kurz hinweisen.

Ingrid Mühlhauser, Professorin an der Uni Hamburg und bis 2017 Vorsitzende des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, hat sich in einem gut verständlichen Buch der Vorsorgemedizin angenommen. Sie erklärt, warum Früherkennungsuntersuchungen und verhaltenspräventive Empfehlungen nicht nebenwirkungsfrei sind, wie man z.B. die Aussagen über die Vorteile von Früherkennungsuntersuchungen lesen muss, welche Evidenz es für die einzelnen Interventionen wirklich gibt und ermuntert vor diesem Hintergrund zu einem etwas gelassenerem Umgang mit Früherkennung und Prävention. Es ist ein streitbares Buch, ich teile nicht jede Aussage der Autorin, aber das Buch ist eine gute Schule zur Revision des Vorurteils, dass Prävention immer gut ist und die Teilnahme an allen Angeboten geradezu Pflicht jedes vernünftigen Bürgers.

Nur nebenbei, weil wir hier vor kurzem das Thema „Fehler“ hatten: Dem Lektorat ist auf Seite 45 ein Flüchtigkeitsfehler bei der Berechnung des „positiven prädiktiven Werts“ der Mammographie entgangen – dort werden fälschlicherweise alle tatsächlichen Brustkrebserkrankungen auf die positiven Testbefunde bezogen. Ein Flüchtigkeitsfehler wie gesagt, der in einer zweiten Auflage korrigiert werden sollte, aber den Wert der Lektüre nicht beeinträchtigt.

Das zweite Buch nimmt eine andere Perspektive ein. Es thematisiert die gesellschaftlichen Normalisierungszwänge, die von unseren Gesundheitsvorstellungen ausgehen. „Gesundheit als Instrument zur Sicherstellung sozialer Ordnung“ lautet der Untertitel. Autorin ist Bettina Schmidt, Professorin an der Evangelischen Hochschule Bochum. Vor einigen Jahren hat sie mit dem Buch „Eigenverantwortung haben immer die Anderen“ schon eine sozialkritische Analyse des Präventionsdiskurses vorgelegt. In ihrem neuen Buch nähert sie sich dem Thema mit den Mitteln der „Erzählforschung“ und schaut, wie über Gesundheit gesprochen wird, wer zur „Zielgruppe“, also zum Ziel der Verhaltensbeeinflussung wird, welche Normen vorgegeben werden, über wen und über welche Themen nicht gesprochen wird und vertieft das exemplarisch an Parallelen zwischen Reinlichkeits- und Gesundheitsvorstellungen. Ein gedanklich außerordentlich anregendes Buch, natürlich wird man auch hier da und dort anderer Meinung als die Autorin sein. Wäre dem nicht so, hätte sie das Buch nicht schreiben müssen – sie schreibt ja über Aspekte sowohl des wissenschaftlichen Gesundheitsdiskurses als auch des allgemeinen Gesundheitsgemurmels, die sie kritisch sieht.

Beide Bücher liefern auch konzeptionelle Anregungen dafür, was man in der gerade entstehenden „Präventionsberichterstattung“, der Generierung und Zusammenstellung präventionsrelevanter Daten, mitdenken sollte. So sieht z.B. das eingangs erwähnte Präventionsgesetz in § 20d (2) Satz 2 SGB V einen Nationalen Präventionsbericht vor, erstmals für 2019. Wenn man die Tatsache, dass Prävention auch Schattenseiten hat, ernst nimmt, sollten diese nach Möglichkeit auch in der Präventionsberichterstattung thematisiert werden, statt dort nur zu dokumentieren, wie weit man auf dem Weg des Guten schon gekommen ist.

Kommentare (36)