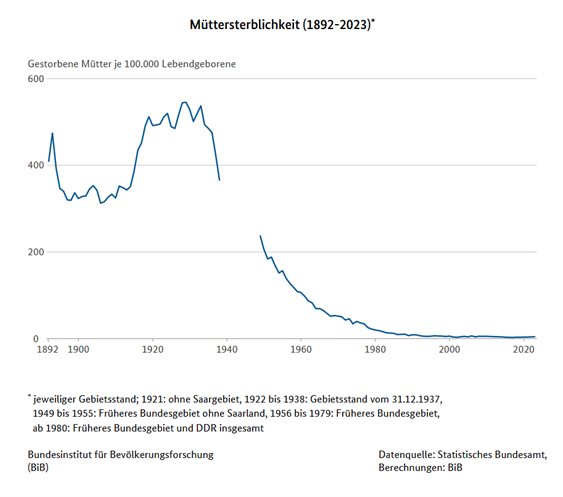

Ähnlich wie die Säuglingssterblichkeit ist die Müttersterblichkeit im internationalen Vergleich ein Indikator für die Qualität der medizinischen Versorgung rund um die Geburt, einschließlich der Hygiene. Zu Recht ist sie einer der Indikatoren für die UN-Nachhaltigkeitsziele. Vermutlich kennt jeder die Geschichte von Ignaz Semmelweis, dessen Empfehlungen für eine bessere Hygiene in der Geburtshilfe die damals sehr hohe Müttersterblichkeit erheblich senken konnte. In Deutschland ist die Müttersterblichkeit nach dem ersten Weltkrieg infolge der Fortschritte in der Medizin und der Geburtshilfe landesweit schnell sehr stark gesunken, wie eine Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung zeigt:

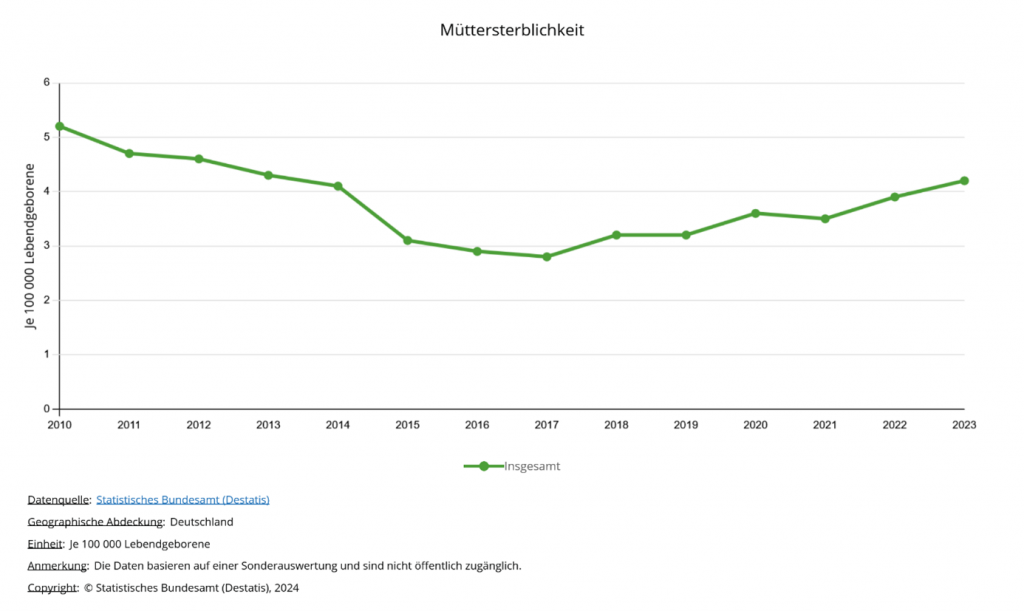

Betrachtet man nur die letzten Jahre, wiederum anhand der Todesursachenstatistik, sieht man kleinere Schwankungen, die sich aufgrund der absolut geringen Fallzahlen statistisch kaum interpretieren lassen. Deutschlandweit registriert die Todesursachenstatistik jährlich ca. 30 Sterbefälle von Müttern im Zusammenhang mit der Geburt. 2023 lag die Rate bei 4,2 gestorbenen Müttern je 100.000 Lebendgeborene:

Das könnte eine deutlich zu geringe Rate sein. Ende 2023 hat ein Team um Josefine Königbauer von der Charité Berlin eine Studie publiziert, in der die Zahlen für Berlin überprüft wurden. Die Autor:innen haben dazu die Todesbescheinigungen in Berlin sowie die Klinikdokumentation der Charité durchgesehen. Die Todesbescheinigungen konnten über das Berliner Zentralarchiv für Leichenschauscheine kontrolliert werden – dort werden für alle Berliner Gesundheitsämter die Todesbescheinigungen gesammelt. Inwiefern dort auch Daten für Berliner Frauen, die außerhalb Berlins gestorben sind, vorliegen, weiß ich nicht.

Die Autor:innen kamen für Berlin auf 14 Müttersterbefälle im Zeitraum 2019 bis 2022, also 3,5 pro Jahr. Daraus ergibt sich eine wesentlich höhere Rate als im bundesdeutschen Durchschnitt, 9,1 je 100.000, was sie auf Dokumentationsprobleme im Zusammenhang mit den Todesbescheinigungen zurückführen. Die Autor:innen schlagen ein Register für Müttersterbefälle vor, um zuverlässigere Daten und bessere Hinweise auf Präventionsmöglichkeiten zu gewinnen.

Die Studie ging vor ein paar Tagen durch die Medien, selbst der SPIEGEL hat darüber berichtet. Möglicherweise stehen die Medienberichte in Zusammenhang mit den aktuellen Forderungen, das von der Ampel geplante, aber nicht mehr umgesetzte Registergesetz wieder aufzugreifen. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD heißt es dazu: „Zur besseren Datennutzung setzen wir ein Registergesetz auf und verbessern die Datennutzung beim Forschungsdatenzentrum Gesundheit.“

In Bayern gab es übrigens bei der Bayerischen Gesellschaft für Geburtshilfe und Frauenheilkunde bis vor kurzem eine „Kommission Mütterliche Mortalität“, die Einzelfalluntersuchungen zu Müttersterbefällen durchgeführt hat.

Ob ein Register für Müttersterbefälle sinnvoll ist, ist abstrakt schwer zu sagen, es kommt z.B. auf die Inhalte an, die im Register erfasst werden, auf die Anreize, um möglichst vollzählige und vollständige Meldungen zu erhalten und einige andere Punkte. Darüber mögen die Fachleute diskutieren.

Unabhängig von einem solchen Register wäre es aber auf jeden Fall hilfreich, wenn auf den Todesbescheinigungen die Dokumentation der Merkmale bei Sterbefällen von Frauen, die im Zusammenhang mit einer Geburt verstorben sind, für alle Bundesländer vereinheitlicht würden. Ein Pilotprojekt für eine einheitliche elektronische Todesbescheinigung wurde bereits vor einiger Zeit erfolgreich abschlossen. Dass es sie in Deutschland noch immer nicht gibt, ist ein digitaler Anachronismus.

Kommentare (18)