Geburten durch Kaiserschnitt nehmen seit einigen Jahren europaweit zu. In der soeben in der Bertelsmann-Reihe „Faktencheck Gesundheit“ veröffentlichten Untersuchung „Kaiserschnittgeburten – Entwicklung und regionale Verteilung“ kann man nachlesen, dass inzwischen in Deutschland 30 % der Geburten als Kaiserschnitt erfolgen, 10 %-Punkte mehr als vor 10 Jahren. Die moderne Medizin machts möglich, aber ist es auch immer sinnvoll?

A propos moderne Medizin: Der “Kaiserschnitt” verdankt seinen Namen, so steht es im Wikipedia-Eintrag “Schnittentbindung“, dem Bericht des römischen Schriftstellers Plinius, Cäsar sei durch eine Schnittentbindung auf die Welt gebracht worden. Das lateinische „caedere“ (aufschneiden, herausschneiden) gab Cäsar seinen Namen, dieser dann dem Kaiserschnitt, der somit einen Pleonasmus darstellt, einen „weißen Schimmel“. Cäsar wurde wohl nicht wirklich durch einen Kaiserschnitt geboren. Der Kaiserschnitt war früher eine medizinische Notmaßnahme, um das Kind zu retten, wenn die Mutter im Sterben lag. Als „Wunschbehandlung“ wäre der Eingriff in früheren Jahrhunderten undenkbar gewesen, die Mutter hätte das kaum überlebt.

Für die Zunahme der Kaiserschnittbehandlungen in den letzten Jahren werden in der Literatur verschiedene Gründe angeführt, von medizinischen Gründen (höheres Durchschnittalter der Mütter, häufigere Mehrlingsgeburten, mehr schwere Föten usw.), wirtschaftlichen Gründen (die Kliniken verdienen daran, Klinikabläufe werden planbarer usw.) bis zur Medikalisierung von Schwangerschaft und Geburt und anderen Einflüssen.

Die Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung stützt sich u.a. auf Regionalvergleiche. Vor kurzem hatten wir hier erst über Datenprobleme der regionalisierten Versorgungsforschung diskutiert. Die Kaiserschnittuntersuchung zeigt einmal mehr, was solche Regionalvergleiche leisten können. Erfreulicherweise liefern sich auf diesem Gebiet gerade die Bertelsmann-Stiftung mit ihrem Projekt „Faktencheck Gesundheit“ und das Zentralinstitut der Kassenärztlichen Bundesvereinigung mit seinem Projekt „Versorgungsatlas“ einen kleinen, in der Öffentlichkeit unbemerkten, aber recht konstruktiven Wettbewerb. Die kassenärztliche Konkurrenz hatte vor kurzem eine sehr interessante Analyse zu regionalen Unterschieden bei der PRISCUS-Medikation älterer Menschen veröffentlicht, also der Verordnung von Medikamenten aus der sog. PRISCUS-Liste, die bei Älteren problematisch sein können.

Petra Kolip von der Universität Bielefeld sowie Hans-Dieter Nolting und Karsten Zich vom Berliner IGES Institut, die Autoren der Bertelsmann-Untersuchung, haben nun spannende Dinge über die Kaiserschnitte herausgefunden. Beispielsweise, dass die Entscheidung darüber, ob durch Kaiserschnitt entbunden wird, gar nicht so sehr von eindeutigen medizinischen Indikationen bestimmt wird, sondern eher von Aspekten, bei denen es einen großen Ermessensspielraum, aber keine klaren Entscheidungskriterien gibt. Es liegt daher auf der Hand, die einschlägigen Leitlinien weiterzuentwickeln und die medizinischen Fachkräfte zu schulen, der Bertelsmann-Bericht fordert dies auch. Dieser Sachverhalt erklärt wohl auch zu einem guten Teil, warum der Anteil der Kaiserschnitte in Deutschland regional so stark variiert, auf der Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte von 17 % bis 51 % der Geburten. Rein medizinisch wäre das nicht zu begründen. Interessant auch, dass die Vergütung von Kaiserschnitten als ökonomischer Anreiz keine große Rolle spielt, dafür aber Aspekte der besseren Planbarkeit von Klinikabläufen.

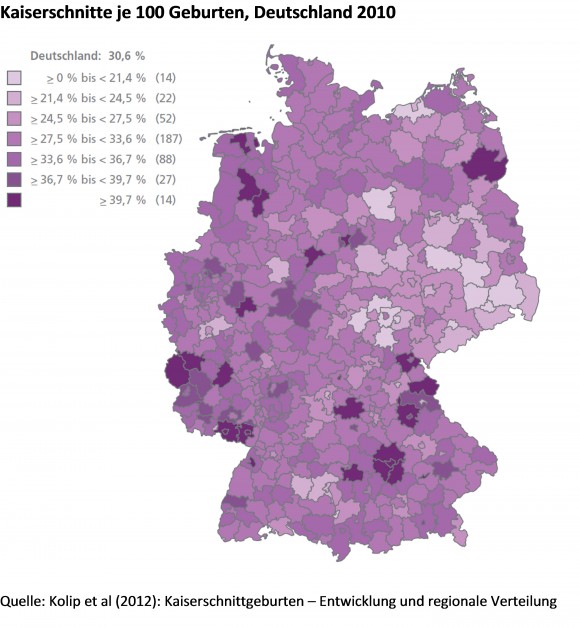

Bei solchen Analysen sind Regionalvergleiche ausgesprochen aufschlussreich, weil sie es erlauben, Einflussfaktoren, die regional mehr oder weniger gleichverteilt sein sollten, in ihrer Relevanz von anderen Faktoren abzugrenzen. Die folgende Grafik zeigt die regionale Verteilung der Kaiserschnitte – bezogen auf den Wohnort der Mütter:

Im internationalen Vergleich sieht es übrigens nicht anders aus. In den – sehr empfehlenswerten – OECD-Publikationen “Health at a Glance“ kann man nachlesen, dass die Spannbreite unter den OECD-Staaten von 14,3 % in den Niederlanden bis 47,4 % in Brasilien reicht, zufälligerweise ist sie also etwa so groß wie die zwischen den Landkreisen in Deutschland. Deutschland hat eine etwas über dem OECD-Durchschnitt liegende Rate:

Wie man sieht: Regionalvergleiche können ganz aufschlussreich sein. Man darf daher gespannt sein, was die regionalisierte Versorgungsforschung demnächst noch alles präsentiert – und ob sich die Gesundheitspolitik nicht doch irgendwann noch dazu durchringt, den für die Versorgungsforschung gedachten Daten aus der sog. „Datentransparenzregelung“ das Regionalmerkmal zu belassen. Hier belebt Konkurrenz schließlich wirklich das Geschäft.

Kommentare (23)