Psychische Störungen sind eine der großen – und lange Zeit unterschätzten – Herausforderungen für das Gesundheitswesen. Ein Drittel der Bevölkerung leidet im Laufe eines Jahres einmal an einer klinisch relevanten psychischen Störung. Mehrfach war hier auf Gesundheits-Check die Zunahme der Fälle mit psychischen Störungen im Versorgungssystem Thema. Studien zeigen zwar, dass psychische Störungen wohl nicht zunehmen, dass sie aber häufiger diagnostiziert werden, wobei nach wie vor auch schwere psychische Störungen zu spät und zu selten diagnostiziert und adäquat behandelt werden. Der Anstieg der diagnostizierten Fälle ist an sich eine positive Entwicklung, weil so unnötiges Leid und in nicht wenigen Fällen auch die Chronifizierung der Störungen vermieden werden kann. Die Kehrseite sind lange Wartezeiten auf ein Erstgespräch und auf einen Therapieplatz in der Psychotherapie. Zwar hat auch die Zahl der niedergelassenen Psychotherapeuten in den letzten Jahren erheblich zugenommen – in ambulanten Einrichtungen von ca. 22.000 im Jahr 2006 auf ca. 32.000 im Jahr 2014 (was wiederum dazu beiträgt, dass mehr Diagnosen gestellt werden können), aber das Behandlungsangebot deckt den Bedarf derzeit nicht ab.

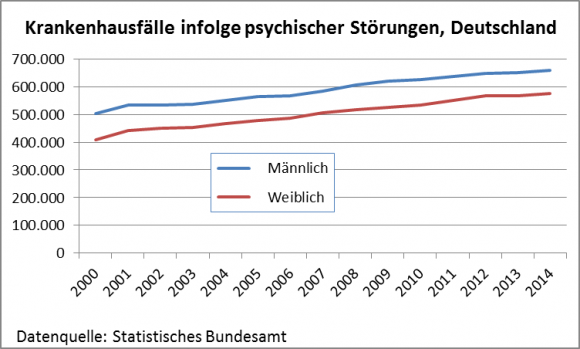

Die Engpässe im ambulanten Bereich führen dabei möglicherweise auch zu einer vermehrten Inanspruchnahme stationärer Behandlungsressourcen, die ebenfalls knapp sind. Im Jahr 2014 gab es in Deutschland ca. 1,2 Mio. stationäre Behandlungen infolge von psychischen Störungen, 35 % mehr als im Jahr 2000. Nach einer Studie der LMU München ist davon auszugehen, dass ein Teil davon durch eine bessere bzw. besser koordinierte ambulante Versorgung vermeidbar wäre, bei Depressionen oder Suchtproblemen z.B. bis zu 70 % der Krankenhausfälle.

Die Politik hat sich des Problems angenommen. Derzeit werden die Psychotherapierichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses überarbeitet. Diese Richtlinien legen rechtsverbindlich fest, wie psychische Störungen im ambulanten Bereich zu versorgen sind. Ein Punkt der Reform besteht darin, dass die Patienten vor einer Therapie künftig eine Erstsprechstunde bei einem Psychotherapeuten nachweisen müssen, es sei denn, sie kommen aus einem Krankenhaus oder einer Reha-Einrichtung. Das klingt erst einmal gut, weil so der Therapiebedarf geklärt werden kann. Nicht jedes psychische Problem muss psychotherapeutisch behandelt werden (auch wenn das berühmte Bier, das der G-BA-Vorsitzende Herr Hecken einmal vorschlug, nicht unbedingt die richtige Alternative ist). Und wenn sich dann ergibt, dass eine Therapie notwendig ist, kann schon der Weg zum richtigen Therapieangebot vorgebahnt werden, andernfalls zu anderen Hilfemöglichkeiten.

Wie so oft liegen die Tücken des Gutgemeinten im Detail. So sieht der Richtlinienentwurf beispielsweise vor, dass das Ergebnis der Bedarfsabklärung für die Patienten schriftlich festgehalten wird. Das bedeutet aber, dass die Psychotherapeuten zu einem sehr frühen Zeitpunkt und auf der Basis eines ersten Eindrucks eine weitreichende Krankheitszuschreibung vornehmen müssen, die für die Patienten möglicherweise in anderen Zusammenhängen, z.B. beim Abschluss einer privaten Kranken- oder Berufsunfähigkeitsversicherung, nachteilig sein kann. Würde der Psychotherapeut das vermeiden wollen, wäre möglicherweise wiederum die Dringlichkeit einer Psychotherapie nicht begründet. Ob sich da noch eine bessere Lösung findet?

Für die Psychotherapeuten ist es übrigens nicht Pflicht, eine Sprechstunde anzubieten, was einerseits sinnvoll ist, um Behandlungskapazitäten nicht weiter einzuschränken, andererseits zu Engpässen gerade beim Angebot an Sprechstunden führen könnte. Hier wären möglicherweise andere Clearingverfahren, z.B. über diagnostisch spezialisierte Einrichtungen, sinnvoller.

Nach der Sprechstunde folgen, wenn eine Therapie notwendig und ein Therapeut gefunden ist, sog. „probatorische Sitzungen“. Sie dienen zur Beantragung der eigentlichen Psychotherapie bei der Krankenkasse. Mit Beginn der Psychotherapie sind die Therapeuten künftig gehalten, einen Dokumentationsbogen auszufüllen, der sehr weitreichende und potentiell auch diskriminierende Daten erhebt. So soll bei Kindern und Jugendlichen beispielsweise angegeben werden, ob „abnorme intrafamiliäre Beziehungen“, „abnorme Erziehungsbedingungen“ oder eine „abnorme unmittelbare Umgebung“ vorliegen. Man ahnt die Begeisterung der Eltern bei diesen Fragen. Zudem soll bei den Kindern im Dokumentationsbogen routinemäßig auch der Intelligenzquotient erhoben werden, obwohl das bei vielen Störungsbildern eigentlich nicht nötig ist. Man fragt sich, ob diese „Vorratsdatenspeicherung“ wirklich in jedem Punkt sein muss, ob man die Missbrauchsrisiken geprüft hat und wie sie ggf. zu minimieren wären.

Kommentare (8)