Der öffentliche Gesundheitsdienst hat in Deutschland viele Jahre keine gute Zeit gehabt. Er wurde als „Staatsmedizin“ abgewertet, verlor Personal, wurde von der Wissenschaft vernachlässigt, sogar von den in den 1980er Jahren aufgebauten Public Health-Instituten, und er hat auch selbst keine tragfähigen Reformperspektiven entwickeln können, die ihn als einen wirklich relevanten Partner etwa im Umweltschutz, in der Gesundheitsförderung oder in der Gesundheitsplanung interessant gemacht hätten.

Das hat sich in den letzten 10 Jahren spürbar geändert. Eine Serie von Krisen, von der EHEC-Krise über die Flüchtlingskrise bis zur Coronakrise hat gezeigt, dass der ÖGD ein unverzichtbares Element von Public Health ist. Dabei ist es auch nicht bei Lippenbekenntnissen zum ÖGD geblieben. Die Gesundheitsministerkonferenz hat bereits 2018 ein Leitbild für den ÖGD verabschiedet, das dem ÖGD ein zukunftsfähiges Gesicht gegeben hat, verbunden mit Entwicklungsperspektiven. Das Leitbild geht auf eine Anregung von Sybille Scriba aus Mecklenburg-Vorpommern zurück, wurde in ihrem Auftrag durch eine länderübergreifende Arbeitsgruppe unter der Federführung Bayerns ausgearbeitet und durch die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf „unter die Leute“ gebracht, sprich, in die ÖGD-Reformdiskussion. Dieses Leitbild ist ein Referenzpapier nicht nur für viele programmatische Publikationen, sondern auch für den „Pakt für den ÖGD“ geworden, mit dem bis 2026 insgesamt 4 Mrd. Euro in den Ausbau des ÖGD investiert werden, sowohl was die überfällige Digitalisierung angeht als auch die Finanzierung von zusätzlichem Personal.

Ein wichtiger Punkt sowohl im Leitbild als auch im Pakt ist die Stärkung der Verbindung von Wissenschaft und ÖGD. Fast alle Aufgaben des ÖGD sind heute hochgradig wissenschaftsbasiert und darauf angewiesen, wissenschaftlich unterstützt zu werden. Inzwischen gibt es an einigen Universitäten die ersten „ÖGD-Professuren“, es gibt, unterstützt durch den Pakt, viele gemeinsame Forschungsvorhaben von ÖGD und Universitäten und es gibt – konsequenterweise – seit Frühjahr 2023 eine wissenschaftliche Fachgesellschaft des ÖGD, die „Deutsche Gesellschaft für Öffentliches Gesundheitswesen“ (DGÖG). Sie wurde vom Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (BVÖGD) gegründet.

Kurioserweise kam es kurz darauf zu einer zweiten wissenschaftlichen Fachgesellschaft des ÖGD, der „Deutschen Gesellschaft für Öffentliche Gesundheit und Bevölkerungsmedizin“ (DGÖGB), ins Leben gerufen von altgedienten ÖGDlern.

Hintergrund ist ein Streit darum, welchen Einfluss Nichtärzt:innen in einer wissenschaftlichen Fachgesellschaft des ÖGD haben sollen. Die DGÖG ist hier liberaler, die DGÖGB restriktiver. Auf ihrer Internetseite heißt es:

„Die Mitglieder der Deutschen Gesellschaft für Öffentliche Gesundheit und Bevölkerungsmedizin sind Ärztinnen und Ärzte, die in der Bevölkerungsmedizin oder im Öffentlichen Gesundheitswesen tätig sind oder waren, Forschungserfahrene sowie Studierende der Medizin.“

Wer Mitglied werden will, muss Arzt oder Ärztin sein, oder, jetzt kommt’s, Folgendes bestätigen: „Ich bin nicht Arzt, kann jedoch Forschungserfahrung nachweisen“.

Ich habe großen Respekt vor dem Kenntnisreichtum von Ärzt:innen in den örtlichen Gesundheitsämtern, die ein wirklich großes Themenspektrum bearbeiten müssen, von umweltmedizinischen Fragestellungen über den Infektionsschutz bis hin zur Schulgesundheitspflege. Aber „Forschungserfahrung“ gehört im Regelfall nicht zu den Stärken der Ärzt:innen im ÖGD, zumindest nicht in den örtlichen Gesundheitsämtern. Die Forschung im ÖGD wird zu einem erheblichen Teil durch Sozialwissenschaftler:innen und Gesundheitswissenschaftler:innen getragen, von denen es aber bisher nur sehr wenige in den örtlichen Gesundheitsämtern gibt. Der Pakt für den ÖGD will das ändern, die DGÖGB steht hier offensichtlich in einer anderen Ecke.

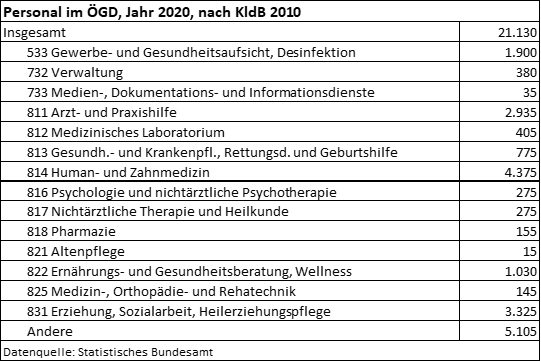

Hinzu kommt, dass das ÖGD-Leitbild die Multiprofessionalität im ÖGD als besondere Stärke hervorhebt. Der ÖGD ist nicht nur eine ärztliche Organisation und er nimmt nicht nur ärztliche Aufgaben wahr. Ärzt:innen stellen etwa ein Fünftel der gut 21.000 Beschäftigten im ÖGD, etwa ebenso viele kommen aus der Sozialpädagogik und ein Zehntel sind Hygieneinspektor:innen. Sozial- und Gesundheitswissenschaftler:innen stellen, wie gesagt, nur einen marginalen Anteil. Leider ist die im Rahmen des Pakts für den ÖGD vom Statistischen Bundesamt auf der Basis der Klassifikation der Berufe 2010 durchgeführte Personalerhebung 2020 und 2021 nicht sehr ergiebig, was die Aufschlüsselung der nichtärztlichen akademischen Berufe im ÖGD angeht, dafür ist die KldB 2010 nicht sonderlich gut geeignet.

Sowohl für die Stärkung der Wissenschaftlichkeit im ÖGD als auch die Weiterentwicklung der Multiprofessionalität und Interdisziplinarität im ÖGD ist das Signal, das die DGÖGB mit ihrer standespolitischen Ausrichtung aussendet, fatal. Anders als die Bundes- und Landesbehörden des ÖGD sind die örtlichen Gesundheitsämter ohnehin nicht üppig mit wissenschaftlichen Ressourcen ausgestattet, eine Aufsplitterung in zwei Fachgesellschaften ist denkbar dysfunktional.

Beide Gesellschaften wollen in der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e. V. (AWMF) mitarbeiten, der Organisation, die in Deutschland u.a. die Qualität der Leitlinienerstellung in der Medizin sichern soll. Sofern man bei den Protagonisten der DGÖGB Angst gehabt haben sollte, dass nichtärztliche Wissenschaftler:innen dort zu viel Einfluss auf die Entwicklung von Leitlinien für ärztliche Tätigkeiten nehmen könnten, so hätte man das über Leitlinien-Ausschüsse der Fachgesellschaft regeln können.

Manchmal kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, als ob der ÖGD ein besonderes Talent hat, sich selbst im Wege zu stehen.

Kommentare (7)