Die Pfunde, die wir zu viel auf die Waage bringen, sind ein spannendes Thema. Das fängt schon damit an, dass ziemlich unklar ist, wie viel „zu viel“ ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat eine Einteilung anhand des Body Mass Index (BMI) vorgenommen, also eines Körpermaßes, das unser Gewicht (in kg) ins Verhältnis zur quadrierten Körpergröße (in m) setzt. Demnach beginnt ab einem BMI von 25 das Übergewicht, ab einem BMI von 30 die Adipositas, das starke Übergewicht, manchmal recht diskriminierend auch Fettsucht genannt. Darüber, wie vernünftig diese BMI-Grenzen sind und ob man nicht ohnehin besser zu einem anderen Körpermaß übergehen sollte, etwa dem Hip-Waist-Ratio oder einfach dem Bauchumfang, darüber streiten sich die Fachleute seit Jahren mit großer Inbrunst und wenig Konsens.

Seltsam auch, dass Übergewicht eigentlich ein Wohlstandsproblem ist, aber trotzdem am häufigsten in Gruppen mit niedrigem Sozialstatus auftritt, eigentlich die Gesundheit gefährdet, aber manchmal auch schützend wirkt, eigentlich aus unserem Verhalten resultiert, aber doch hartnäckig unseren Bemühungen um einen Waschbrettbauch widerstrebt. Ärgerlich, wo unser Selbstbild doch ganz anders ist, uns eher so schlank und rank aussehen lässt, wie wir in jungen Jahren vielleicht einmal waren.

Dieses Selbstbild beeinflusst auch die Angaben, die Befragte in Studien machen, wenn es um ihre Körpermaße geht: sie machen sich gerne etwas größer (vor allem Männer) und etwas leichter (vor allem Frauen). Diese Diskrepanz zwischen unseren gewünschten Körpermaßen und dem, was sich messen lässt, ist seit langem Gegenstand von Methodendiskussionen in der Epidemiologie. Es gibt Vergleichsstudien und sogar Korrekturfaktoren, um BMI-Werte aus Studien mit Selbstangaben zu Körpergröße und Gewicht mit solchen aus Studien mit gemessenen Werten vergleichen zu können.

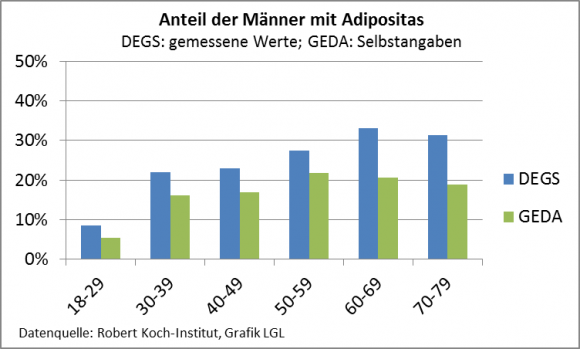

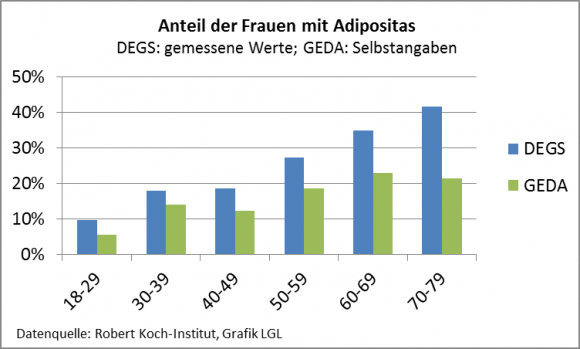

Immer wieder beeindruckend ist das Ausmaß dieses Wunschdenkens und sein Einfluss darauf, wie hoch z.B. die Adipositasraten der Bevölkerung ausfallen, je nachdem, auf welche Daten man zurückgreift. Das sei im Folgenden anhand zweier aktueller Studien demonstriert, die beide vom Robert Koch-Institut durchgeführt wurden, der DEGS-Studie mit gemessenen Körpermaßen und der GEDA-Studie mit erfragten Körpermaßen:

Insgesamt hat man es bei DEGS mit ca. 24 % Adipösen zu tun, bei GEDA mit ca. 16 %. Die Diskrepanz ist bei Männern und Frauen in den einzelnen Altersgruppen, von den 70-79-Jährigen einmal abgesehen, recht ähnlich und bei beiden Geschlechtern bei den Über-60-Jährigen deutlich größer als bei den Unter-60-Jährigen. Eigentlich sollte man ausgeprägte Eitelkeit eher bei den Jüngeren vermuten, aber vielleicht hat die Sache bei den Älteren ja auch ganz andere Ursachen. Interessant wäre auch, wie stabil solche Unterschiede zwischen gemessenen und erfragten Werten über die Jahre hin sind. Die künftigen Erhebungen des Robert Koch-Instituts werden es zeigen.

Leider ist es ziemlich aufwändig, Messdaten für größere Populationen und standardisiert zu erheben, das geht im Grunde nur über Studienzentren, in die die Leute eingeladen werden. Befragungen sind viel einfacher zu realisieren. Aber Körpermaße lassen sich eben nur mit Qualitätseinbußen erfragen. Die GEDA-Studie unterschätzt die Adipositas in Deutschland, ebenso übrigens der Mikrozensus. Immerhin: Wichtige Strukturmerkmale, z.B. wie die Adipositas mit dem Alter, dem Sozialstatus oder anderem zusammenhängt, wie sie sich regional verteilt oder im zeitlichen Trend entwickelt, spiegeln sich auch in Befragungsdaten einigermaßen verlässlich wider. Und bei Angaben zur Häufigkeit der Adipositas muss man eben genau hinsehen, was die Datenbasis ist, insbesondere bei internationalen Vergleichen.

Nachtrag: In der DEGS-Studie wurden Gewicht und Größe übrigens auch noch erfragt, aber diese Daten, mit denen man Befragung und Messung an der gleichen Stichprobe vergleichen kann, liegen m.W. noch nicht vor.

Kommentare (14)