Die Todesursachenstatistik ist eine der wichtigsten Routinedatenquellen im Gesundheitswesen. Ihre Daten werden ständig in der amtlichen Gesundheitsberichterstattung, bei den Krebsregistern, in der gesundheitspolitischen Planung und für viele andere Zwecke genutzt. Leider lässt die Datenqualität zu wünschen übrig – eine Klage, die so alt ist wie die Todesursachenstatistik selbst.

Validitätsprobleme der Todesursachenstatistik erschweren insbesondere Regionalvergleiche oder Trendbewertungen, weil zuweilen nicht sicher ist, ob räumliche oder zeitliche Unterschiede in der Sache oder in der Datenqualität begründet sind. Dabei wäre zumindest ein Teil der Probleme vergleichsweise einfach zu beheben – wenn es bei der Leichenschau und dem Ausfüllen der Todesbescheinigung sorgfältiger zuginge.

Die Todesursachenstatistik soll das sog. „Grundleiden“ dokumentieren, also die Krankheit, die letztlich den Tod verursacht hat, nicht die unmittelbar den Tod auslösende Ursache (abgesehen von den Verletzungen) oder Zwischenstufen zwischen dem Grundleiden und der unmittelbaren Todesursache. Diese Kausalkette wird zwar, soweit sie bei der Leichenschau rekonstruierbar ist, auf der Todesbescheinigung vermerkt, aber die Todesursachenstatistik soll eben das Grundleiden ausweisen, weil das für die Planung in der Prävention und Versorgung besonders wichtig ist. Es sollte also möglichst korrekt ermittelt und eingetragen werden. Das ist aber erkennbar bei manchen Krankheiten nicht der Fall. So ist z.B. die Herzinsuffizienz mit jährlich etwa 40.000 Fällen eine vergleichsweise häufig in der Todesursachenstatistik dokumentierte Krankheit. Ihr liegt aber oft eine andere Krankheit zugrunde, z.B. ein Herzinfarkt. Die Diagnose „Herzstillstand“ taucht zwar bei weitem nicht so häufig in der Todesursachenstatistik auf – in den letzten Jahren ca. 4.000 mal pro Jahr – aber hier gehen Fachleute ebenfalls davon aus, dass dahinter vielfach eine ischämische Herzkrankheit steht und damit ein ganz anderes Krankheitsbild als der plötzliche Herztod.

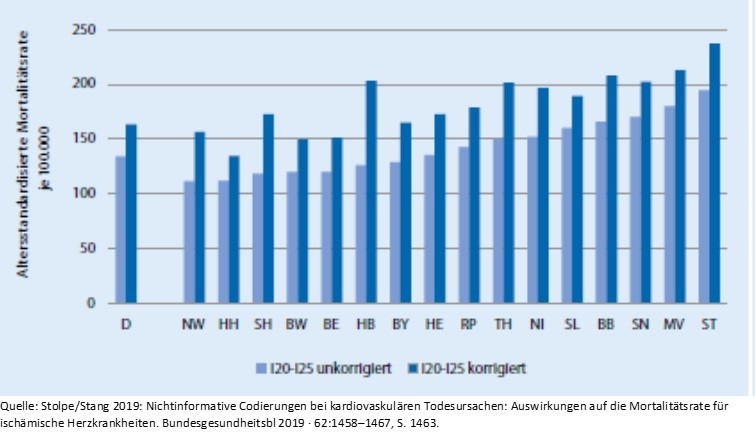

Mit Blick auf solche Diagnosen, die das Grundleiden nicht oder nicht gut erkennen lassen, spricht man daher von „nichtinformativen Todesursachen“. Die WHO geht für Deutschland von ca. 12 % nichtinformativen Todesursachen aus, das ist europäisches Mittelfeld. Es gibt Verfahren, solche nichtinformativen Todesursachen umzucodieren. Das haben Susanne Stolpe und Andreas Stang für die kardiovaskulären Todesursachen getan und die Ergebnisse in der Dezemberausgabe des Bundesgesundheitsblatts veröffentlicht. Die Rangordnung der Bundesländer bei der Gruppe der ischämischen Herzkrankheiten (ICD I20-I25, z.B. Herzinfarkt), sieht dann vor und nach der Umcodierung so aus:

Nordrhein-Westfalen hätte demnach im Ländervergleich nicht mehr die niedrigste Sterberate bei den ischämischen Herzkrankheiten und Bremen würde aus der unteren Hälfte der Rangreihe in die obere springen.

Betrachtet man nur die ICD-Hauptgruppen insgesamt, verlieren solche Probleme natürlich an Bedeutung, aber dafür verliert man dann eben auch Aussagekraft hinsichtlich der Todesursachen und der daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen.

Zu Recht wird immer wieder gefordert, die Qualität der Todesursachenstatistik zu verbessern, von der Leichenschau bis zur Codierung. Über die Paradoxie, dass durch die Geheimhaltungsverfahren der amtlichen Statistik allerdings auch die beste Leichenschau wieder ein Stück weit ad absurdum geführt wird, hatten wir erst vor kurzem auf Gesundheits-Check diskutiert.

Wer sich für das Thema interessiert, dem sei das im Dezember 2019 veröffentlichte Schwerpunktheft „Leichenschau, Todesbescheinigung und Todesursachenstatistik: Stand und Perspektiven“ des Bundesgesundheitsblatts empfohlen, das ich mitkoordinieren durfte. Zwei Artikel des Themenschwerpunkts sind open access zugänglich.

Kommentare (7)