Im Tagesspiegel schreibt der Münchner Soziologe Armin Nassehi heute, Trumps rhetorisches Agens sei der Unsinn, die „Macht des Absurden“, und das entwaffne gewissermaßen jede Gegenargumentation:

„Vielleicht kann man Kommunikation nur be- oder widerlegen, wenn sie einen gewissen Geltungsanspruch deutlich macht oder wenn ein Argument in einer gewissen Konsistenz zu anderen Sätzen steht. Wo das fehlt, läuft jede Widerlegung ins Leere.

Vielleicht ist Trumps Art zu sprechen also die genialste Form der Kommunikation in einer politischen Kultur, deren Polarisierung so groß ist, dass man so etwas wie einen Konflikt um eine konkrete Sache gar nicht führen kann.“

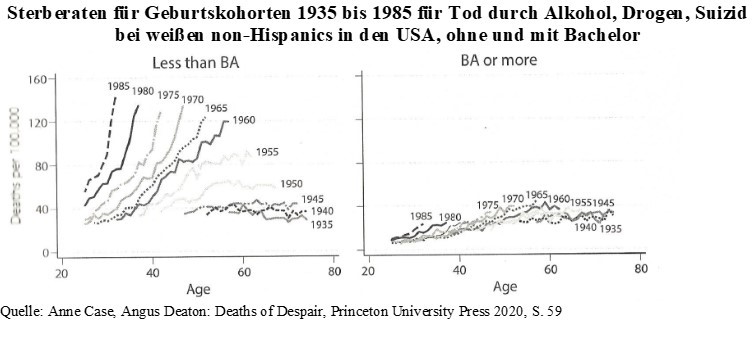

Das ist ein interessanter Gedanke. Es dürfte ziemlich unstrittig sein, dass Trump nicht in der Sache argumentieren, sondern Duftmarken für seine Anhänger setzen will. Wenn sich die Gegenseite darüber ärgert, punktet er, denn in einer gespaltenen Gesellschaft geht es oft nur noch darum, den Anderen den Stinkefinger zu zeigen. Viele Amerikaner/innen sind mit dem Ostküsten-Establishment fertig und sie haben allen Grund dazu. Das gilt vor allem für weiße non-Hispanics, die früher gute Blue Collar-Jobs in der Industrie hatten und sich heute oft mit dequalifizierten Dienstleistungsjobs durchschlagen müssen. In dem vor ein paar Tagen schon einmal angesprochenen – sehr lesenswerten – Buch von Anne Case und Angus Deaton „Deaths of Despair“ wird z.B. die folgende Grafik gezeigt:

Für jede Geburtskohorte der heute erwerbstätigen weißen non-Hispanics mit niedrigem Schulabschluss (unter Bachelor) nahm das Risiko zu, an Alkohol, Drogen oder Suizid zu sterben – den „deaths of despair“. Sie hatten nichts vom langen wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahrzehnte, nichts von der Digitalisierung, nichts vom Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft und auch nichts von der Globalisierung. Sie haben vielfach nur Status, Sicherheit und Hoffnung verloren. Das neoliberale Mantra des Establishments, jeder habe gute Chancen, jeder könne zu den Gewinnern gehören und jeder, der sich anstrenge, würde letztlich auch von den Gewinnen der Konzerne profitieren, irgendwann und irgendwie („Trickle down-Theorie“), verfängt oft nicht mehr. Die Enttäuschten halten dem aber, ähnlich wie hierzulande, keine Essays aus dem Geiste der sozialen Marktwirtschaft, der katholischen Soziallehre oder des Marxismus entgegen, sondern eben den Stinkefinger. Der heißt Trump: „I’m your voice“.

Trumps Unsinns-Rhetorik bringt die Sprachlosigkeit und die Gesprächsverweigerung dieser Leute stilsicher zum Ausdruck. Sollen die Banker und Professoren doch klug daherreden, wir zeigen den Stinkefinger, für uns spricht Trump. Wie reflektiert Trump dieses Spiel spielt, ist schwer zu sagen. Vielleicht hat er auch einfach nur ein Mindset, das gut in diese gespaltene Gesellschaft passt.

Nassehi hat kein Rezept, wie man auf einen Präsidenten reagieren soll, der sich dem Argument verweigert. Sein Essay endet ein wenig ratlos: „Die Preisfrage lautet: Wie geht ein Wahlkampf mit möglichst wenig Kommunikation?“

Eine gute Frage. Es mag sein, dass Trump rhetorisch ein Dekohäsionist ist und auf dieser Ebene am besten Monty Phython gegen ihn antreten würde. Aber man sollte Trumps Rhetorik nicht isoliert für sich betrachten – das spiegelt das Vergessen der Vergessenen auf der Ebene der Analyse wider. Trump benennt selbst das Gegenüber, die Adressaten seiner Rede: “I’m your voice”. Ob die weißen non-Hispanics, der frustrierte Resonanzraum für Trumps Rhetorik, wirklich nicht mehr vernünftig angesprochen werden wollen? Wie würden sie auf ein authentisches “I’m your voice“ reagieren, das ihre Lebenssituation, ihre Not, ernst nimmt und nicht nur ihren Frust ausbeutet? Aber kann das Joe Biden verkörpern, ein Multimillionär aus dem Establishment? Vielleicht gewinnt er ja im November tatsächlich die Wahl. Ob die Abgehängten in den USA danach besser dran sind?

Kommentare (34)