Astrobiologie interessiert mich sehr. Bei seriösen Publikationen und Diskussionen zu diesem Thema bleibt es meist bei Gedankenspielen um sehr einfaches Leben, eher im mikrobiellen und einzelligen Bereich. Denn, so die derzeitige herrschende Meinung, wahrscheinlich gibt es auch an anderen Orten des Universums Lebensformen, aber höchst wahrscheinlich haben die sich nicht durch eine Verkettung glücklicher, stabiler Umstände wie wir auf der Erde über eine nage Zeit hinweg entwickeln können und sind darum wohl eher basal. Etwas enttäuschend für mich, als Zoologin bin ich ja eher an mehrzelligen komplexeren Lebensformen interessiert. „The Cosmic Zoo“ von Dirk Schulze-Makuch und William Bains macht an genau der Stelle weiter, wo Astrobiologie-Bücher normalerweise aufhören: Bei komplexeren Lebensformen!

Astrobiologie interessiert mich sehr. Bei seriösen Publikationen und Diskussionen zu diesem Thema bleibt es meist bei Gedankenspielen um sehr einfaches Leben, eher im mikrobiellen und einzelligen Bereich. Denn, so die derzeitige herrschende Meinung, wahrscheinlich gibt es auch an anderen Orten des Universums Lebensformen, aber höchst wahrscheinlich haben die sich nicht durch eine Verkettung glücklicher, stabiler Umstände wie wir auf der Erde über eine nage Zeit hinweg entwickeln können und sind darum wohl eher basal. Etwas enttäuschend für mich, als Zoologin bin ich ja eher an mehrzelligen komplexeren Lebensformen interessiert. „The Cosmic Zoo“ von Dirk Schulze-Makuch und William Bains macht an genau der Stelle weiter, wo Astrobiologie-Bücher normalerweise aufhören: Bei komplexeren Lebensformen!

Dass sich Leben auch auf anderen Himmelskörpern entwickelt haben wird, bezweifelt zurzeit kaum ein ernst zunehmender Wissenschaftler. Die Wahrscheinlichkeitsrechnung gebietet das. Allerdings gehen die Meinungen, wie häufig die Entstehung von Leben vorkommen könnte, weit auseinander. Die meisten Wissenschaftler gehen weiterhin davon aus, dass Leben zwar durchaus auch denkbar sei, eine lange Entwicklung komplexer Organismen über intelligente Formen bis hin zu einer technischen Intelligenz mit zunehmender Komplexität immer unwahrscheinlicher ist. Wenn sie nicht sogar der „Rare earth“-Hypothese anhängen und davon ausgehen, dass trotz aller Voraussetzung dafür die Entwicklung von Leben selbst auf einem theoretisch geeigneten Himmelskörper sehr selten ist.

Theoretische Vorüberlegungen zur Bewertung von evolutiven Schritten

Dirk Schulze-Makuch & William Bains spielen mit dem Gedanken, dass die Evolution komplexer Lebensformen wie auf der Erde vielleicht doch nicht die absolute Ausnahme im Weltall sein könnte. Der weit verbreiteten „Rare Earth“-Hypothese stellen sie die „Cosmic Zoo“-Hypothese entgegen: “The Cosmic Zoo: The (Near) Inevitability of the Evolution of Complex, Macroscopic Life” (Life 2016, 6(3), 25; doi:10.3390/life6030025 ).

Der Abstract der Publikation lautet: “Life on Earth provides a unique biological record from single-cell microbes to technologically intelligent life forms. Our evolution is marked by several major steps or innovations along a path of increasing complexity from microbes to space-faring humans. Here we identify various major key innovations, and use an analytical toolset consisting of a set of models to analyse how likely each key innovation is to occur. Our conclusion is that once the origin of life is accomplished, most of the key innovations can occur rather readily. The conclusion for other worlds is that if the origin of life can occur rather easily, we should live in a cosmic zoo, as the innovations necessary to lead to complex life will occur with high probability given sufficient time and habitat. On the other hand, if the origin of life is rare, then we might live in a rather empty universe.”

Diese Grundannahme, dass wir auf unserem blauen Planeten vielleicht doch in einem kosmischen Zoo inmitten einer ganzen Vielzahl anderer Lebensformen, ja vieleicht sogar Intelligenzen und Kulturen leben könnten, ist die Basis ihrers Buches “The Cosmic Zoo”.

Schulze-Makuch, Dirk, Bains, William: “The Cosmic Zoo – Complex Life on Many Worlds”.

Es ist ein für interessierte Laien verständlich geschriebenes Lehrbuch, das ich hier vorstellen möchte.

Die Einschätzung, wie wahrscheinlich die Entwicklung von Leben ist, differiert je nach methodischem Ansatz und Grundannahmen beträchtlich. Genauso wie die Einschätzung, ob und wie dann weitere evolutive Schritte geschehen könnten. Schulze-Makuch und Bains betrachten die Evolution von Leben am Beispiel des irdischen Lebens. Das Augenmerk liegt dabei auf besonders wichtigen biologischen Innovationen, also evolutiven Schritten, die die Entwicklung maßgeblich beeinflusst haben. Solche Schlüssel-Innovationen haben dann jeweils den Übergang zu einer weiteren Stufe der Komplexität geebnet.

Zur Gewichtung und Klassifikation dieser Innovationen stellen sie einen Werkzeugkoffer voller wissenschaftlicher Werkzeuge (Tool-set) vor. Darin: Drei verschiedene theoretische Ansätze vor: Das „Critcal Path Model“, das „Random Walk Model“ und das „Many Paths Model“ (S. 9).

Dabei geht es um die grundlegende Philosophie hinter der Beurteilung von Fakten: Ist jeder evolutive Schritt ein Ereignis für sich, oder ist es wahrscheinlicher, dass verschiedene evolutive Schritte aufeinander folgen können oder müssen, wenn die Vorbedingungen dafür geschaffen sind?

Mein persönlicher Erklärungsansatz-Favorit ist das „Many Paths Model“:

Jeder Übergang und jede Entwicklung brauchen viele Zufälle, um zu einer vollständig neuen Funktion zu kommen. Allerdings können viele Kombinationen davon einen adäquaten funktionalen Output ergeben, auch wenn die genetischen oder anatomischen Details nicht identisch sind. Wenn Leben erst einmal vorhanden ist, werden sich innerhalb einer gewissen Zeitspanne gewisse Veränderungen einstellen, auch wenn der genaue Zeitraum nicht bekannt ist. Angesichts einer ganzen Menge von Kombinationsmöglichkeiten für die Weiterentwicklung ist nicht sicher, welche sich entwickeln wird, aber irgendeine wird es schon sein. Das ist eine Frage der Wahrscheinlichkeit.

Schlüsselereignisse der Evolution

Sie stellen, ausgehend von den Grundlagen zur Bildung von Lebensformen und der Habitabilität, die wesentlichen Schlüsselereignisse vor, die auf der Erde letztendlich zu unserer derzeitigen menschlichen technischen Zivilisation geführt haben. Wesentliche Entwicklungen der Multizellularität, der Energiegewinnung aus unterschiedlichen Quellen wie Licht oder Sauerstoff, die Entwicklung von Sexualität und Intelligenz, um nur einige zu nennen, haben sich auf der Erde in unterschiedlichen Organismengruppen unabhängig voneinander mehrfach entwickelt. In der Masse der irdischen Lebensformen ist in mehreren unterschiedlichen Gruppen ein Trend zu zunehmender Komplexität zu beobachten. Die einzigen Entwicklungen, für die sich dieser Nachweis auf der Erde nicht führen lässt, sind die grundlegende Entstehung von Leben und die Entwicklung einer technischen Intelligenz, so Schulze-Makuch & Bains.

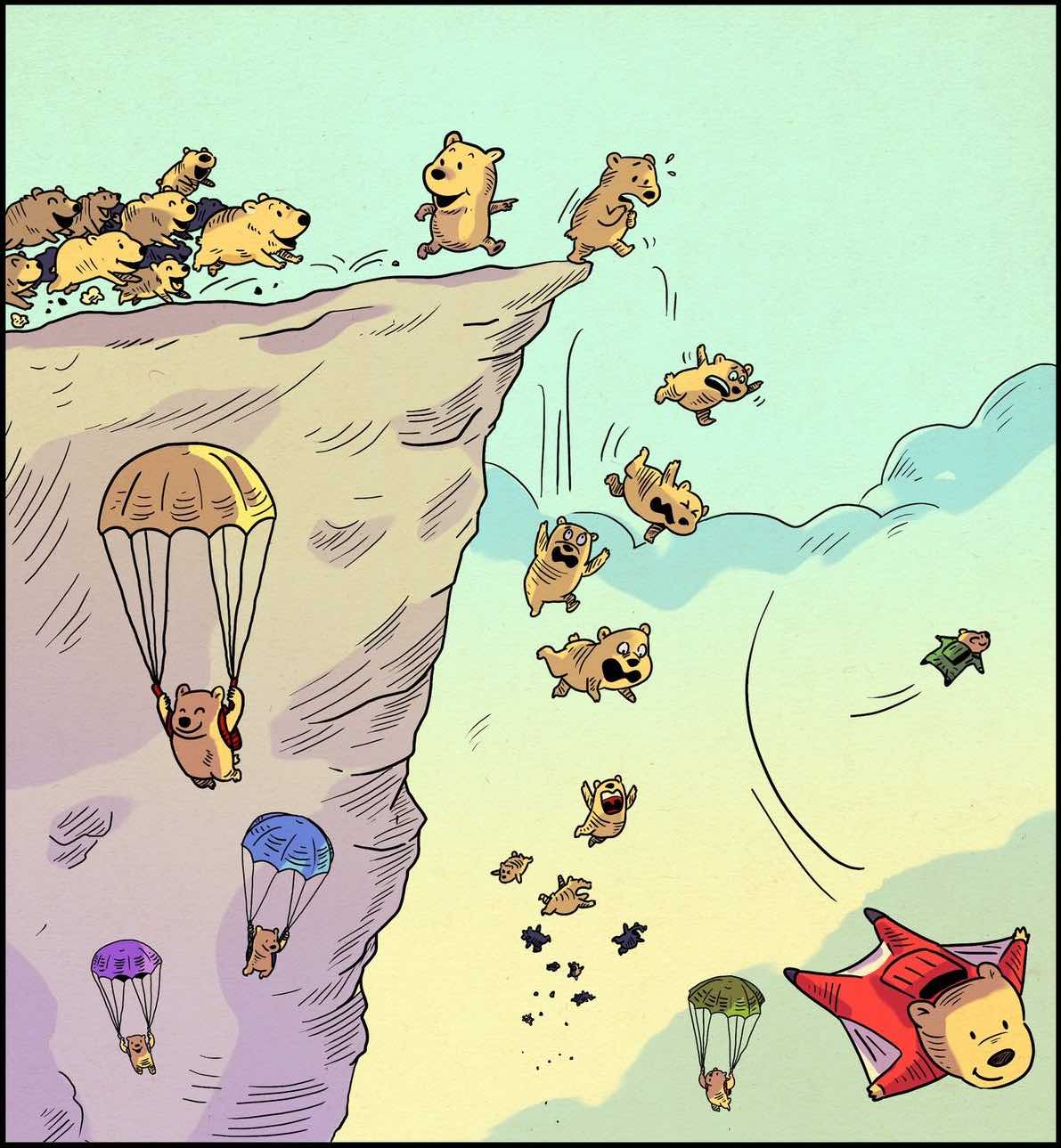

Diese Abbildung stammt nicht aus “The Cosmic Zoo”.

Die Sicht der Autoren auf die Evolution erinnert mich an vieles, was ich im Studium über Evolution gelernt habe: Eine Menge von unterschiedlichen Lebensformen entwickelt sich recht unterschiedlich und teilweise parallel – so evoluieren auf der Erde Mikroben-Communities Seite an Seite mit vielzelligen hochkomplexen Formen wie Säugetieren. Außerdem verläuft Evolution in vielen kleinen Schritten. Irgendwann ist dann ein evolutives Plateau erreicht, von dem aus der nächste Schritt zu einer bedeutenden Innovation nicht mehr weit ist. Ein Beispiel dafür ist in der Säugetier-Evolution die Entwicklung des sekundären Kiefergelenks gewesen. „Aus einer Vorlesung bei meinem grandiosen Professor für Evolutionsbiologie, Otto Kraus, erinnere ich mich noch, dass das sekundäre Kiefergelenk unabhängig voneinander in verschiedenen Säugetiergruppen gleichzeitig entstand, also mehrfach, „entwickelt“ wurde. Er bezeichnete dies als evolutives Plateau – viele Säugetiergruppen hatten einen ähnlichen Stand erreicht und nahmen den nächsten Schritt in ähnlicher Weise zu einem ähnlichen Zeitpunkt.“ (Mehr zur Entwicklung des sekundären Kiefergelenks der Säuger gibt es in den Meertext-Beiträgen „Kiemenbogen, Kiefer und Ohr – ein Knorpel macht Karriere Teil 1 und 2.“)

Diese Beobachtung, dass manchmal die Zeit reif ist, um, die nächste evolutive Hürde zu nehmen, deckt sich mit allem, was ich über Biologie und Paläontologie weiß. Veränderungen entstehen niemals isoliert, sondern in einem vielfältigen Beziehungsgeflecht. Kein Organismus evoluiert einsam und allein vor sich hin, sondern ist immer eingebunden in das Diktat des Funktionieren-Müssens, des Überlebens- und Reproduktions-Wettbewerbs sowie in sein ökologisches Netz und die physikalischen Gegebenheiten.

Dass die Evolution ein regelrechter Wettbewerb ist und die Dynamik lebender Systeme plakativ abbildet, ist auch in van Valens Hypothese der Roten Königin enthalten.

Auch die Entwicklung verschiedener Lösungen für die gleiche oder ähnliche Herausforderung ist typisch für die irdischen Lebensformen: Es ist die biologische Analogie. Die bestbekannten Beispiele dafür sind Flossenstrukturen bei Meerestieren oder Flügel bei fliegenden Organismen – davon gibt es zahlreiche Beispiel aus unterschiedlichen Tierstämmen der Wirbellosen und Wirbeltiere.

Diese Abbildung stammt nicht aus “The Cosmic Zoo”!

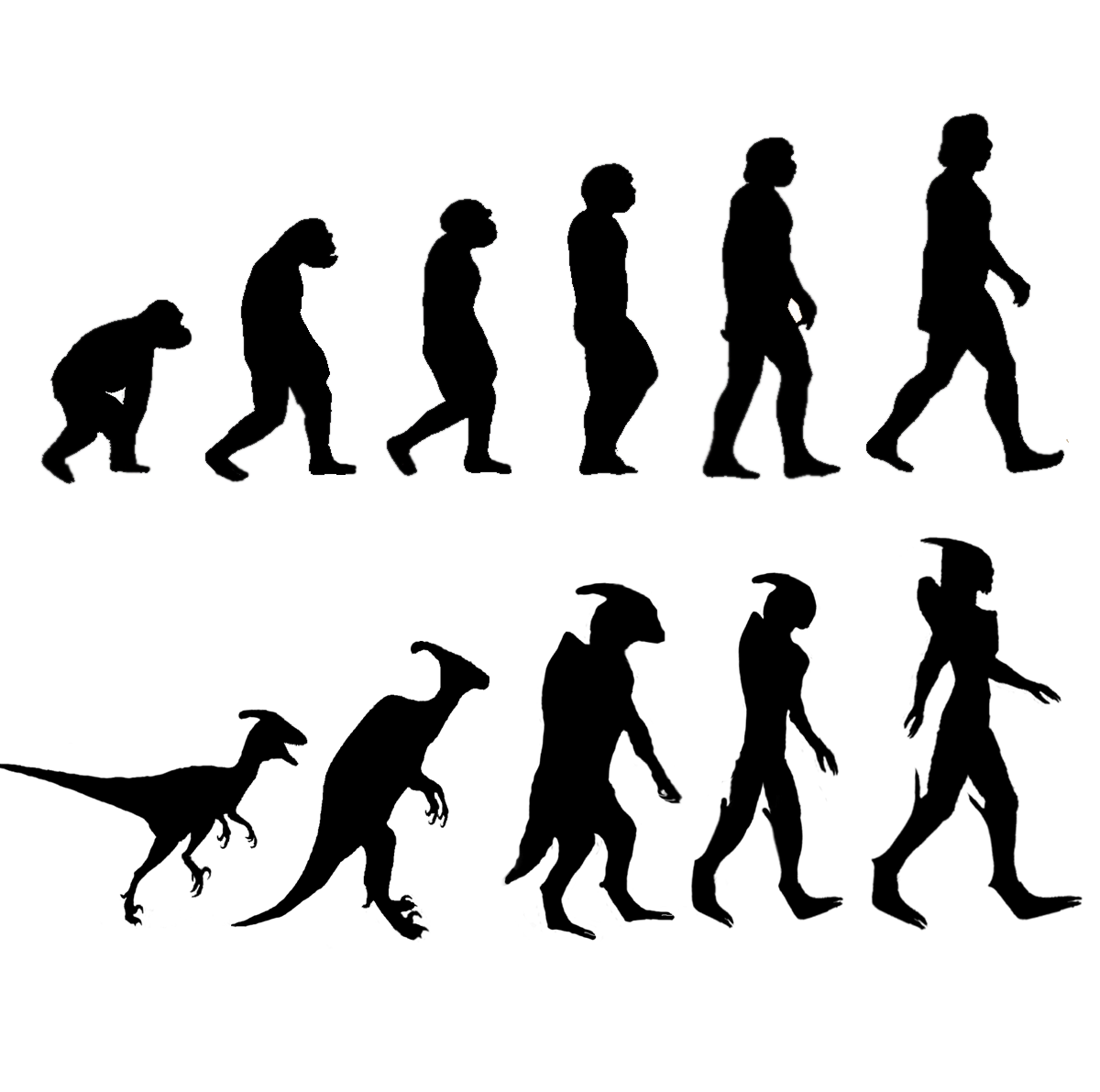

Menschen, Menschenaffen, Krähen, Kraken…und Dinosaurier

Neben den Menschen zeigen bei den Säugetieren außer engen Hominiden-Verwandten wie den Menschenaffen auch andere, weiter entfernte Gruppen wie die Wale eine besonders starke Entwicklung des Gehirns und den Schritt zu dem, was wir „Intelligenz“ nennen (ohne diesen Begriff bis heute exakt definieren zu können). Innerhalb der Wirbeltiere ist es außerdem auch noch bei einigen Vogelgruppen zu ähnlichen Entwicklungen komplexer Intelligenz gekommen, nämlich bei den Papageien und Krähen. Die einzige Gruppe der Wirbellosen, die ebenfalls eine hohe Intelligenz entwickelt hat, sind die Kopffüßer.

(meertext…). Da die letzten gemeinsamen Vorfahren von Menschen (Säugetieren) und Kraken (Weichtieren) sicherlich mehr als 541 Millionen Jahre zurück in der grauen Vorzeit des Präkambriums liegen und die achtarmigen Meeresbewohner so ganz anders als wir Tetrapoden sind, werden Kopffüßer gern als Vergleiche für intelligente extraterrestrische Wesen herangezogen. Sie sind auf der Erde die denkbar fremdartigste Form von Intelligenz.

Die Evolution einer Kultur gestehen Verhaltensbiologen bisher einzelnen Walarten (bisher Pottwale, Orcas und Buckelwalen) und Menschenaffen zu. Kultur bezeichnet dabei das Lernen und Tradieren von gelernten Verhaltensweisen innerhalb einer Gruppe, die aus mehr Mitgliedern als der Mutter-Kind-Gruppe besteht.

Eine vollständig andere Form von Intelligenz und sozialer Organisation liegt bei Insekten vor, die allerdings noch schwieriger zu verstehen und bewerten ist.

Ein besonders ambitioniertes Gedankenexperiment des „Cosmic Zoo“ ist dann noch der Einschub zur hohen Encephaliserung einiger Dinosaurier, nämlich der Raptoren. Dabei stellen sie den besonders verkopften Troodon mit einem großen Gehirn sowie den Armen und Händen zum Zugreifen vor, mit den Worten vor: „We do not believe that technologically intelligent dinosaurs existed. But we cannot be sure. When we say „Humans are the only species to evolve technological intelligence”, we should add “probably” …” (S. 174).

Lehrbuch zum Mit- und Weiterdenken

Das Buch ist wie ein gutes Lehrbuch aufgebaut, in 13 Kapitel und zahlreiche weitere Unterkapitel sorgfältig strukturiert. Jedes Kapitel diskutiert ein wichtiges Thema der Exobiologie, stellt Grundlagen, Hypothesen und den Stand der Wissenschaft vor. Nach jedem Kapitel gibt es Tipps zum Weiterlesen. So habe ich einfach häppchenweise geschmökert, die Strukturierung macht das Ein- und Aussteigen sehr lesekomfortabel.

Sauber unterscheiden die Autoren zwischen Fakten und Hypothesen und weisen dabei auch auf existierende Dispute hin. Schließlich wogt – wie in jeder lebendigen Wissenschaftsrichtung – auch in der Beschäftigung mit außerirdischen Lebensformen so mancher Gelehrtenstreit. Inhaltlich geht es um die Voraussetzungen eines Himmelskörpers für Habitabilität, die Vorstellung der wesentlichen Innovationen oder Entwicklungsschritte, die das Leben auf der Erde maßgeblich beeinflusst und entwickelt haben und um einen Ausblick in die Zukunft dieser Forschungsrichtung.

Zurzeit ist irdischen Wissenschaftlern schließlich nur die irdische Evolution bekannt. Bekannte Fakten und Größen zu analysieren, ihre wesentlichen Strukturen zu erkennen und daraus Aussagen und Hypothesen zu formulieren, ist die ureigenste Eigenschaft von Wissenschaft. Mit exakt dieser Arbeitsweise hatte der Nobelpreisträger Joshua Lederberg 1965 in seinem Fachaufsatz “Signs of Life: Criterion System of Exobiology.” als erster den neuen Zweig der Astrobiologie begründet und sauber umrissen.

Sehr gefallen hat mir am „Cosmic Zoo“ auch, dass die Grundannahmen absolut konservativ und vorsichtig sind. Ein Beispiel dafür ist die Ewige Frage nach der Grundbedingung eines Lösemittels für die Habitabilität eines Planeten und die Entstehung von präbiotischen und komplexeren Molekülen. Und zwar ohne das – zumindest derzeit und aus Erdbewohnersicht – meist diskutierte Lösemittel zu benennen: Das Wasser. Stattdessen sprechen die Autoren neutral von „liquid“, einer anonymen Flüssigkeit.

Regelmäßig weisen sie darauf hin, dass sie aus ihrer Sicht alle wesentlichen Punkte genannt haben, dass es möglicherweise aber auch noch andere Aspekte geben könnte. So macht dieses Buch deutlich, dass der Leser, die Leserin doch selbst mitdenken möge – eine Einladung zum lebhaften Diskurs. Es geht nicht um die Belehrung eines unmündigen Lesenden, sondern um die Einbeziehung in einen lebendigen wissenschaftlichen Exkurs. Nicht das Verfechten einer Lehrmeinung steht im Vordergrund, sondern das Aufzeigen verschiedener wissenschaftlicher Annäherungen. Natürlich führen die Autoren durch die Diskussion in Richtung komplexen exoterrestrischen Lebens, aber sie lassen auch Raum für andere Schlussfolgerungen.

Dirk Schulze-Makuch & William Bains stellen nicht nur ihre Überlegungen zum möglichen Vorhandensein von mehrzelligem, komplexen, intelligenten Leben vor, sondern rufen auch zur aktiven Suche nach solchen Lebensformen auf. Von der Suche nach Chlorophyll als mögliche Biosignatur bei der Suche und Fernerkundung von Exoplaneten bis hin zum Output technisch hoch entwickelter Zivilisationen und ihren optischen, akustischen und sonstigen Spuren, die möglicherweise auch aus der Distanz erkennbar sein könnten.

Der große Filter und die Möglichkeit des Irrtums

„Cosmic Zoo“ ist ein mutiges Buch. Zunächst berührt der Inhalt sehr viele unterschiedliche Fachdisziplinen, wie es für ein grundlegendes Lehrbuch ohnehin immer der Fall ist. Damit bietet man erfahrungsgemäß allen ambitionierten Experten der Unterdisziplin viel Angriffsfläche zum Nörgeln.

Und dann geht es auch noch um extraterrestrische komplexe, ja sogar intelligente Lebensformen und technische Kulturen.

Natürlich machen sie sich dabei auch Gedanken über den Great Filter, den großen Filter – natürlich sehen auch sie eine Diskrepanz zu der Existenz so vieler Planeten („which we know is common“) und dem bisher extrem seltenen Vorkommen technologischer Intelligenz („which seems rare“).

Personen, die über hoch entwickeltes Leben außerhalb der Erde laut nachdenken, bekommen üblicherweise sofort vielstimmig und gern auch mit genussvoller Häme das Fermi-Paradoxon bzw. den Großen Filter entgegengeschleudert: Wenn es dort draußen so viele Lebewesen gibt – wo sind die denn dann?

Davon lassen sich Dirk Schulze-Makuch & William Bains nicht beirren. Sie räumen ein, dass die Erde eine einzigartige Ausnahme sein könnte. Andererseits könnte die bisherige Nicht-Entdeckung von außerirdischem Leben und Intelligenz auch ein Artefakt sein.

Ihr Buch schließen sie mit den Worten: „If life exists out there, then we are confident that complex life will exist on many worlds. And on some world thinking, abstracting, scientific, artistic, creative beings will arise and will wonder as we do whether they are alone. We hope we can find them, talk to them, and together explore the multitude of worlds that make up the Cosmic Zoo.”

Diese wissenschaftlich korrekte und optimistisch-begeisterte Herangehensweise gefällt mir.

Das Buch basiert natürlich auf langer eigener Forschung und auf vielen wissenschaftlichen Publikationen der beiden Autoren zu diesem Themenkomplex. Eine der zentralen Publikationen dabei ist sicherlich: William Bains & Dirk Schulze-Makuch: “The Cosmic Zoo: The (Near) Inevitability of the Evolution of Complex, Macroscopic Life (s. o.)

Mein Fazit: Auf zur Space-Safari!

Der Titel „Cosmic Zoo“ hat etwas Exploratives. Der Leser/die Leserin sind eingeladen, in verschiedenen Rollen – als Leser, Forscher und Zoo-Insasse, dem Text zu folgen. Das Lehrbuch predigt nicht von einer hohen Kanzel der Allwissenheit herab, sondern lädt zur Exploration ein. Das macht Spaß beim Lesen und auf Diskussionen.

Das letzte Kapitel „How to test the Cosmic Zoo Hypothesis“ nimmt den Leser mit zum „Site Visit“ – zur theoretischen Rundreise durch unser Sonnensystem: Von unserem rot verstaubten Nachbarplaneten Mars geht es in die gasig-nebulösen Gefilde Titans bis zum Abtauchen in Europas eisigen Ozean. Damit nehmen sie eine Space-Safari vorweg, von der ich kaum zu träumen wage.

Mir hat es beim Lesen jedenfalls Spaß gemacht und definitiv neue Erkenntnisse gebracht!

Dann bleibt für einen Alien-Erstkontakt noch zu hoffen, dass die Alien-Abordnung auf der Erde nicht zuerst auf ein Szenario wie das Dschungelcamp, eine Öl-Katastrophe oder einen Kriegsschauplatz treffen möge – in diesen Fällen könnten sie sich dafür entscheiden, den Rest des Universums vor der Erdbevölkerung zu bewahren.

Außerdem hoffe ich inständig, dass es nicht zu einem der unendlich vielfältigen kulturellen Missverständnisse kommen möge, die ich mir kaum auszumalen vermag. Sondern lieber strukturiert professionell und gesittet ablaufen möge, wie in positiven Science Fiction-Szenarien wie „Arrival“ oder „Star Trek Next Generation“.

Die Astro-Wissenschaften sind trotz aller technischen Fortschritte immer noch hochgradig theoretisch. Aber wenn ich als Biologin und Paläontologin eines gelernt haben: Dass die Realität das bisher Gedachte oftmals weit übertrifft. Ob bei den Walen oder in der Astrobiologie.

Literatur:

Dirk Schulze-Makuch, William Bains: „The Cosmic Zoo – Complex Life on Many Worlds“; 2017; Springer International Publishing; 978-3-319-62044-2; 232 pp; doi: 10.1007/978-3-319-62045-9

Kommentare (17)