Die Pflege, hier verstanden im Sinne des Sozialgesetzbuchs XI , also der Hilfen für Menschen, die dauerhaft oder über einen längeren Zeitraum gesundheitlich in ihrer Selbständigkeit beeinträchtigt sind, gehört zu den Dauerbaustellen des Gesundheitswesens. Der Begriff „Pflegenotstand“ findet sich vereinzelt schon in den 1970er Jahren. 1992 hat der Münchner Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer das Thema in einem gleichnamigen Buch in die breitere Öffentlichkeit gebracht, 1995 wurde in Deutschland die Pflegeversicherung als eigenständiger Sozialversicherungszweig eingeführt, vorher war die Sozialhilfe zuständig.

Böse Zungen sprachen damals von einer Erbenschutzversicherung, weil dadurch vielfach der Zugriff der Sozialhilfe auf das Vermögen im Falle der Pflegebedürftigkeit vermieden wurde. Damit wird man der Pflegeversicherung keinesfalls gerecht, sie gehört in einer alternden Gesellschaft zu den wichtigen Säulen der sozialen Sicherung.

Genug war es allerdings nie. Zwar war die Pflegeversicherung von Anfang an als ergänzende Unterstützung angelegt, nicht als Vollfinanzierung der Pflegeleistungen, aber es gab und gibt unverständliche Einschränkungen. Beispielsweise war die Pflege von Demenzkranken bis zur Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs im Januar 2017 nur rudimentär abgedeckt. Und auch davon abgesehen lässt die Qualität in der Pflege unübersehbar zu wünschen übrig: Menschenunwürdige Zustände in manchen Pflegeheimen sind regelmäßig Gegenstand von Medienmeldungen.

Transparenz über die Versorgung in der Pflege ist eine elementare Voraussetzung, um den Handlungsbedarf sichtbar zu machen und politisch schrittweise eine Verbesserung der Situation herbeizuführen.

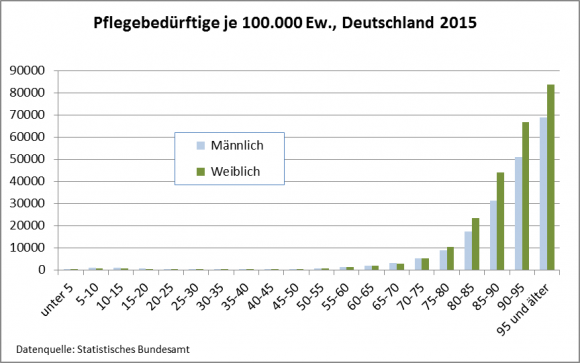

Pflegebedürftigkeit betrifft im Wesentlichen hochaltrige Menschen. Ende 2015 erhielten 2.860.293 Menschen in Deutschland Leistungen der Pflegeversicherung, davon waren etwas mehr als 80 % 65 Jahre und älter, mehr als die Hälfte ist 80 Jahre und älter. Zwei Drittel der Pflegebedürftigen werden dabei zuhause gepflegt. Der Vorrang der häuslichen Pflege ist auch im Gesetz vorgeschrieben. Die hohen Belastungen für pflegende Angehörige, meist Frauen, gehören übrigens auch zu den Problemen der Pflege, die noch nicht befriedigend gelöst sind.

So selten Pflegebedürftigkeit vor dem Rentenalter ist, in den höheren Altersgruppen nimmt sie deutlich zu und hier dann auch die Notwendigkeit einer stationären Dauerpflege. In der Altersgruppe 90 und älter sind zwei Drittel der Menschen pflegebedürftig und davon mehr als 40 % in stationärer Dauerpflege.

Viele von uns werden also eines Tages selbst betroffen sein. Hinzusehen, was in der Pflege passiert, sollte daher in unserem ureigensten Interesse sein. Vor ein paar Tagen ist zum dritten Mal der Pflege-Report des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) mit Beiträgen von mehr als 40 renommierten Autor/innen erschienen. Der Report bietet u.a. auf der Basis von AOK-Daten eine thematisch breit angelegte und analytisch sehr gut aufbereitete Materialsammlung zur Versorgung in der Pflege.

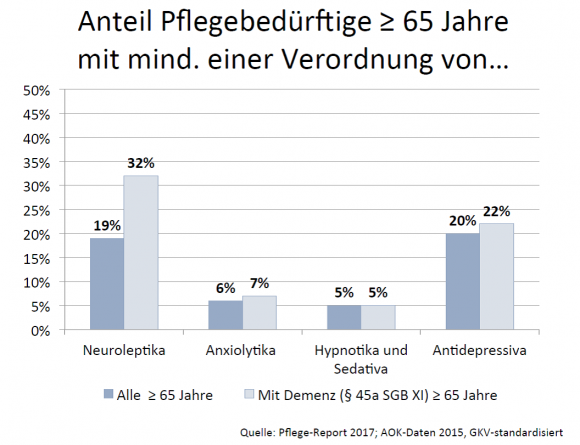

Ich will hier nur ein Thema herausgreifen, die Behandlung von Demenzkranken mit Psychopharmaka. Auch die Demenz betrifft bekanntlich vor allem hochaltrige Menschen und unsere Gesellschaft ist – wenn man es nett formulieren will – noch in der Lehre, wie man menschenwürdig sowie medizinisch und pflegerisch korrekt mit Demenzkranken umgeht. Der WIdO-Report zeigt, dass Pflegebedürftige insgesamt und Demenzkranke im Besonderen oft mit Medikamenten behandelt werden, die auf der PRISCUS-Liste stehen und für alte Menschen als potentiell inadäquat gelten, und dass sie in Heimen vergleichsweise häufig sedierende Medikamente, u.a. Neuroleptika, in Dauermedikation bekommen.

Neuroleptika helfen einem Teil der Demenzkranken, aber sie gehen auch mit erheblichen Risiken, z.B. mehr Schlaganfällen und Stürzen und in der Folge mehr Sterbefällen einher. Im europäischen Vergleich gibt es Länder, in denen es ähnlich aussieht, aber auch solche, in denen Demenzkranke deutlich seltener mit Neuroleptika behandelt werden, z.B. Schweden oder Frankreich. Das Fazit der Autorin: „Allen Akteuren im Gesundheitswesen sollte es ein Anliegen sein, diese Gruppe besonders vulnerabler Patienten optimal, d.h. wirksam bei möglichst wenigen Risiken zu versorgen“ (S. 128). Ich hätte es vermutlich nicht so höflich formuliert.

So spröde der Titel „Pflege-Report“ ist, das Buch hat es in sich und sorgt für notwendiges Unwohlsein, gerade weil es das Thema Pflege nicht reißerisch mit Skandalgeschichten angeht, die gerne als „schwarze Schafe“ zur Seite gelegt werden, sondern die Pflegesituation datengestützt, sachlich und mit wissenschaftlicher Akribie analysiert. Wissenschaft für alle, die einmal alt werden.

Zum Nach- und Weiterlesen:

Jacobs K, Kuhlmey A, Greß S, Klauber J, Schwinger A (2017) Pflege-Report 2017. Schwerpunkt: Die Versorgung der Pflegebedürftigen. Stuttgart.

Kommentare (14)