„Einsamkeit (Ensomheden), eine vom norwegischen Kapitän E.H. Johannesen aus Tromsö benannte einzelne Insel, welche er am 16. Aug. 1878 im westsibirischen Eismeer nordwestlich von Kap Taimyr (…) entdeckte. Sie ist 18,5 km lang, hat 202 qkm Flächeninhalt und steigt auf der Westseite bis zu 30 m Höhe empor, während die Ostseite flach und von Treibholz bedeckt ist. Das Innere der Insel war frei von Schnee, aber ohne alle Vegetation.“

Das ist der Eintrag zum Stichwort „Einsamkeit“ in Meyers Konversationslexikon, Band 5, 1886. Einsamkeit war damals offensichtlich noch kein prominentes gesellschaftliches Thema. Wer einsam lebte, tat das, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, eher freiwillig als Eremit in der Einöde, um ein gottgefälliges Leben zu führen.

Die Sicht auf das Thema Einsamkeit hat sich seither fundamental verändert. Einsamkeit als Empfindung eines Mangels an sozialen Kontakten ist Trendthema der Soziologie. Seit einigen Jahren wird es auch unter gesundheitlichen Aspekten intensiv diskutiert. Einsamkeit wurde als relevanter Risikofaktor für alle möglichen Krankheiten identifiziert – so wie umgekehrt natürlich Krankheit zu Einsamkeit führen kann. Die Politik reagiert. In Großbritannien wurde 2018 das Sportministerium, zuständig u.a. für Pferderennen und Lotterien, unter großer Medienaufmerksamkeit auch für das Thema Einsamkeit zuständig. Es war davon die Rede, es gäbe dort nun ein „Ministerium für Einsamkeit“. In Deutschland forderte Karl Lauterbach ähnliche Schritte. In der Koalitionsvereinbarung der Großen Koalition 2018 hatte man auch tatsächlich vereinbart, Strategien gegen Einsamkeit zu entwickeln. Dann kam allerdings Corona und die Politik der sozialen Isolation aus Infektionsschutzgründen. Aber auch im aktuellen Koalitionsvertrag der Ampel taucht das Stichwort wieder auf. Dort heißt es: „Wir schaffen einen Nationalen Präventionsplan sowie konkrete Maßnahmenpakete z.B. zu den Themen Alterszahngesundheit, Diabetes, Einsamkeit, Suizid, Wiederbelebung und Vorbeugung von klima- und umweltbedingten Gesundheitsschäden.“ Wie auch immer diese Themensammlung zustande gekommen sein mag, Pferderennen sind immerhin nicht dabei, offensichtlich sieht man Einsamkeit auf der gesundheitspolitischen Agenda ganz weit oben.

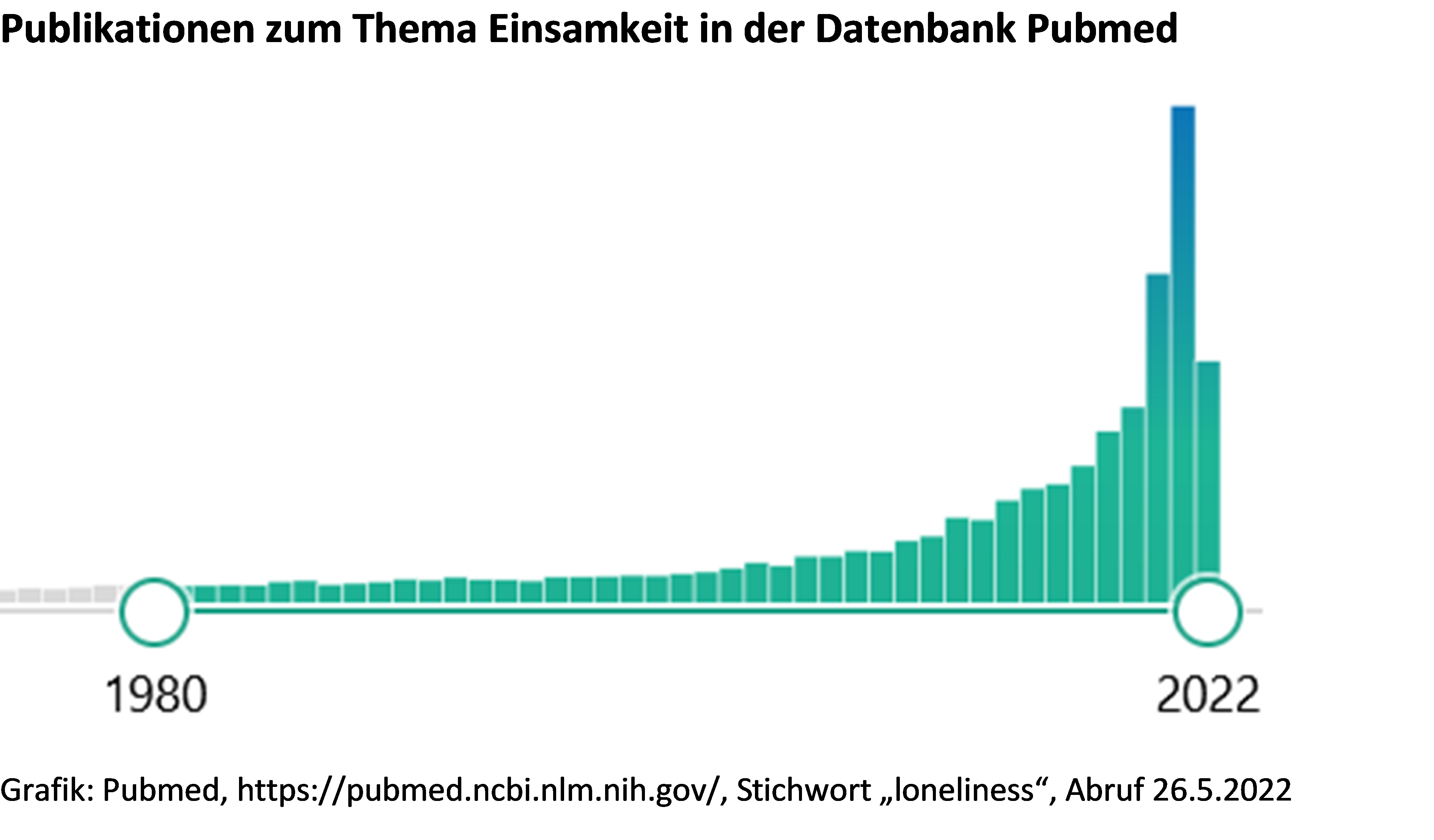

Auch in den Gesundheitswissenschaften hat das Thema Konjunktur. Bei Pubmed, der zentralen Datenbank für medizinische und gesundheitswissenschaftliche Literatur, findet man zum Stichwort „loneliness“ mehr als 10.000 Publikationen – und zwar mit einem geradezu exponentiellen Anstieg in der jüngeren Vergangenheit. In den 1960er Jahren beginnt es langsam, mit einstelligen Publikationszahlen, 2.278 Publikationen waren es im Jahr 2021, 2022 könnten es noch etwas mehr werden.

Nimmt man die Timeline aus Pubmed nicht nur als Hinweis auf die zunehmende Wahrnehmung der Problematik in der Wissenschaft, sondern auch als Hinweis auf deren Virulenz in der Gesellschaft, liegt die Frage nach den Gründen nahe. Das Statistische Bundesamt verzeichnet auf der Basis des Mikrozensus für 2021 ca. 17 Mio. Alleinlebende in Deutschland, Tendenz steigend. Alleine zu leben, ist natürlich nicht gleichbedeutend mit Einsamkeit. Einsam kann man auch in unguten Beziehungen sein. Aber die Zahl spiegelt durchaus ambivalente Individualisierungstendenzen in der Gesellschaft wider. Damit einher geht eine Auflösung gewachsener Milieus und tradierter sozialer Beziehungen, eine Zunahme beruflicher und räumlicher Mobilität, anonymere Nachbarschaftsverhältnisse, die Verlagerung von Kontakten ins Internet usw. Das hat einerseits Freiheitsgewinne zur Folge, andererseits einen Verlust an sozialer Geborgenheit, Entwurzelung, oder eben „Einsamkeit“.

Daran kann man eine Frage anschließen: Ist der Boom der Verschwörungstheorien in den letzten Jahren auch eine der negativen Seiten der Individualisierung der Gesellschaft? Ein Versuch, wieder Halt zu finden, besonders in Zeiten der Haltlosigkeit? Wäre dann das Fact-Checking und Widerlegen der Verschwörungserzählungen – so notwendig es ist – ein Kampf gegen Windmühlenflügel, weil damit die zugrundeliegende sozialstrukturelle Dynamik gar nicht erreicht wird? Und wäre Einsamkeit, trotz aller Bemühungen um soziale Gemeinschaften, ein unvermeidbarer Preis einer freieren und damit bindungsloseren Gesellschaft? Nicht nur heute an Vatertag, dem Tag bierseliger männlicher Geselligkeit, werden die Antworten darauf wohl recht unterschiedlich ausfallen.

——————-

Zum Weiterlesen:

• Verschwörungstheoretiker als irregeleitete Gesellschaftskritiker?

• Corona, Verschwörungsideologien und ‚Denialismus‘ – ein Salongespräch

Kommentare (19)