Dieser Tage tat ich das, was Wissenschaftler gelegentlich machen: Ich reichte eine Arbeit zur Veröffentlichung ein. Und so viel Sympathie ich auch der Open Access-Bewegung entgegenbringe, gestehe ich diese Veröffentlichung nicht gemäß dem Open Access-Modell eingereicht zu haben …

Betrachtungen

Wenn wir eine Sache – als WissenschaftlerInnen – in der Pandemie gelernt haben, so ist es der hohe Wert schneller und qualitativ hochwertiger Forschung. Daran ändert auch der gelegentliche Missbrauch des Systems nichts: hochqualitative Forschung ließ uns Impfstoffe in weniger als einem Jahr entwickeln und ließ uns erkennen, welche Maßnahmen zur Bekämpfung und Kontrolle der Pandemie wirklich effektiv sind. Könntet ihr euch vorstellen, wie sich diese Pandemie ausgesehen hätte, hätten wir das scharfe Schwert der Wissenschaft willentlich abgestumpft?

Das Problem mit dem wissenschaftlichen Veröffentlichungswesen ist, dass es zugleich lahm und verdammt teuer sein kann (und somit teilweise auch Ergebnisse produziert, die nicht allen Teilnehmern im großen “Spiel Wissenschaft” zur Verfügung stehen). Es geht nicht nur um das Equipment, welches man so dringend braucht oder das qualifizierte Personal – der Veröffentlichungsprozess kann selber sehr teuer sein.

Versuchen wir mal kurz zu beschreiben, wie der Prozess funktioniert – für alle, die den Zirkus noch nicht kennen. Es ist völlig verrückt und hier ist die Krux: Als WissenschaftlerIn musst du veröffentlichen und deine Resultate der kommunizieren – es heißt nicht umsonst “publish or perish”. Und es braucht ziemlich viel Zeit, eine wissenschaftliche Veröffentlichung, gemeinhin “Paper” genannt, zu schreiben: Es müssen bestimmte Richtlinien eingehalten werden und eine ganze Reihe von Bedingungen wollen erfüllt sein. Das Manuskript wird schlussendlich einem Begutachtungsprozess unterzogen durch ExpertInnen aus demselben Feld. Die verlangen meist ein paar Änderungen und dann, mit ein wenig Glück, wird deine Arbeit im Lauf einiger Monate durch die gewählte Zeitschrift veröffentlicht (kann manchmal auch ein Jahr oder mehr dauern). Je höher das Prestige der Zeitschrift, desto höher die Wertschätzung deiner Arbeit, weshalb die meisten in deinem Feld versuchen, die “besten” Zeitschriften zur Veröffentlichung ihrer Arbeiten zu bewegen.

Soweit so gut, allerdings … wenn du eine einzige Arbeit lesen willst, kann das schon mal 30 bis 40 Euro kosten. Du möchtest ein paar dutzend lesen? Das kann schnell ins Budget gehen. Hierzulande geht es zulasten der öffentlichen Hand, die das Geld – größtenteils nicht genug – den Universitätsbibliotheken gibt, die einen Pauschalzugriff mit den Zeitschriftenverlagen aushandeln. Es gibt zwar Nachlässe, doch werden pro Forschungseinrichtung und Fach große Beträge fällig – pro Jahr deutschlandweit über 100 Millionen Euro.

Und hier wird es noch interessanter: fürs Schreiben der Veröffentlichungen gibt es keinen Cent extra. Für das Begutachten gibt es in der Regel auch keinen müden Groschen. So wer verdient daran? Die Leute, denen das Journal gehört. Nicht mal das Copyright liegt bei den Forschern – auch dies ist meistens bei den Verlegern.

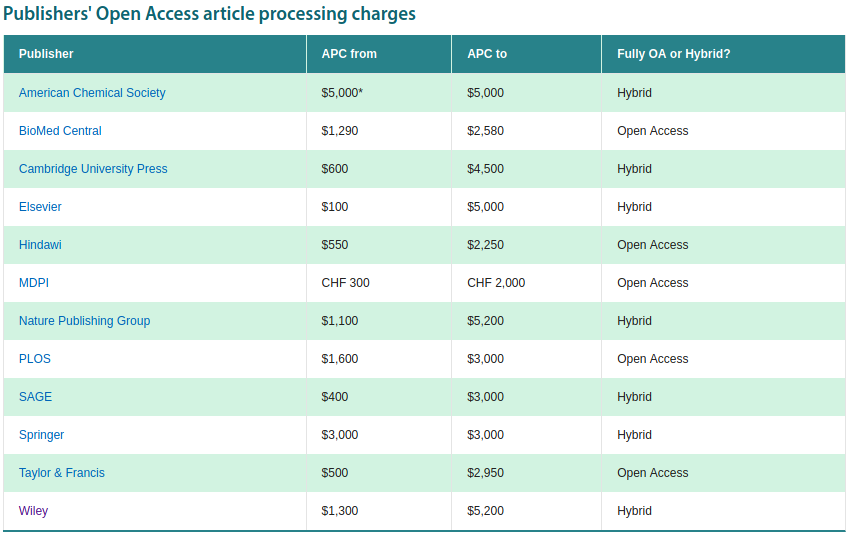

Und an dieser Stelle wird hoffentlich deutlich, warum es eine starke Gegenbewegung gibt. Wissenschaftliche Veröffentlichungen sollten frei zugänglich sein! Bezahlen alle Nationalstaaten für die Forschung und der Bezug von Ergebnissen steht dem größten Teile der Gesellschaft (allen Nichtbeschäftigten von Forschungseinrichtungen) nicht kostenfrei zur Verfügung stehen, ist das widersinnig! Hier kommt Open Access ins Spiel – klar, publizieren kostet immer noch Geld (Editoren, Layout, Datenbanken, Webseiten, etc.), doch nun ist es weniger und wird von den Forschenden bezahlt, wenn ihre Arbeit zur Veröffentlichung akzeptiert wird. Klasse Sache, aber letztlich nicht so günstig wie erhofft. Denn in den letzten Jahren sind die Preise für alle, die ihre Arbeiten auf diese Weise der Welt zur Verfügung stellen wollen, immer weiter gestiegen. Die Universität Cambridge unterhält da eine gute Übersicht:

Zusammenfassung der Veröffentlichungskosten (Article Processing Charges, APC) nach Verlagen in Open Access-Welt. Es macht manchmal einen Unterschied, ob man Mitglied einer Organisation ist oder nicht (APC from vs. APC to) und manche der gelisteten Verlage bieten auch ein Hybridmodell an: Hier kann man auswählen, ob der eigene Artikel frei verfügbar sein soll oder eine Forschungseinrichtung erst ein Abo des Verlags erwerben muss, damit die Artikel für die eigenen Beschäftigten verfügbar sind.

Im vergangenen Jahr schoss Nature – eine der prestigeträchtigsten wissenschaftlichen Zeitschriften überhaupt – den Vogel ab: 9500 € damit ein Open Access-Artikel veröffentlicht werden kann, aber mindestens 2000 € für die Begutachtung unabhängig davon, ob der Artikel akzeptiert werden wird oder nicht. Zu Recht gab es einen Sturm in den sozialen Medien, auf den ich hier nicht weiter eingehen möchte. Hier nur ein Ausschnitt:

A charge of €9,500, US$11,390 or £8,290 to make a single paper open access (OA) in Nature journals is so far beyond outrageous, I don't have a word for it.

… FTR, a life-altering summer research internship for an undergrad costs about US$5,000! https://t.co/H3h5WSoOz2— Dr. Asmeret Asefaw Berhe (she/her)👩🏽🔬🌍 (@aaberhe) November 24, 2020

Zurück auf Start

Mein eingereichter Artikel wird nicht in Nature erscheinen. Meine Kollaborationspartner und ich backen kleinere Brötchen. Und er hat auch nur randständig etwas mit COVID19-Forschung zu tun, COVID war nur der Aufhänger. Aber irgendwie habe ich doch Grund zur Hoffnung, dass die Arbeit vielen Kolleginnen und Kollegen dabei helfen kann, Medikamente zu entwickeln. Und sei es nur ein kleines bisschen.

Also raus damit und bitteschön frei zugänglich! Die Welt wartet!

Doch halt – der Artikel ist wie so viele in dieser Zeit zustande gekommen, weil wir drauflos gearbeitet haben. Nicht alle Projekte sind von langer Hand geplant und beantragt. Und manchmal ergibt sich eine Publikation, die gar nicht vorgesehen war. Andernfalls hätten wir womöglich Unterstützung für Publikationskosten bei Beantragung geltend machen können. Denn das geht manchmal (Beispiel). Wo war ich? Ach ja … spontane Projekte sind gar nicht mal so selten. Doch zum Glück gibt es ja Publikationskostenzuschüsse, die man in solchen Fällen beantragen kann. Mein Arbeitgeber gibt zum Beispiel gibt bis zu 2000 € und keinen Cent mehr. Die ganzen Ausnahmen bei denen es besser geht, die Fußnoten und Fußangeln des Antragsverfahrens möchte ich euch hier ersparen, nur so viel:

- man kann solch einen Antrag nur einmal im Jahr stellen

- jeder Cent über die 2000 € bewirkt, dass die ganzen Kosten selber getragen werden müssen (also aus der Institutskasse oder dem eigenen Portemonnaie).

Macht nichts, unsere Bibliothek rät zum Verhandeln, denn als WissenschaftlerIn hat man sonst keine Hobbies:

Viele Verlage wissen, dass die Förderung von Open Access-Artikel an eine Höchstgrenze gebunden ist. Sprechen Sie mit Ihrem Verlag über einen Preisnachlass, es kann sich lohnen!

An dieser Stelle wird euch klar, warum auch von Verfechtern des Open Access ein Artikel nicht unbedingt als Open Access-Artikel eingereicht wird: Aufwand und Kosten sind mitunter abschreckend. Dieser Artikel wird dennoch kein Universtätsbibliotheksbashing: Mittel sind schließlich nicht unbegrenzt und eine Uni-Bibliothek kann sich die Dukaten nicht aus den Büchern schnitzen. Außerdem sind mittlerweile die Verlage auf den Open Access-Zug gesprungen und wollen die Gewinne sprudeln sehen. Die Springer Nature-Gruppe, zu der beispielsweise auch die BioMed Central-Zeitschriften (BMC, hier im Blog bereits beschrieben) hat einen Milliardenumsatz und nicht unbedingt Qualität im Blick: Wo man Gebühren einnehmen kann, ist es nicht klug, weniger gute Artikel zurückzuweisen (meine Gretchenfrage bei BMC Bioinformatics – wie hältst du’s mit der Qualität? – wurde übrigens nie beantwortet). Erst wenn gemeinnützige Open Access-Verlage entstehen, die durch die öffentliche Hand gefördert werden, wäre das Dilemma, Open Access-Gebühren mit Abo-Gebühren zu balancieren, für die Bibliotheken aufzulösen. Heutzutage geht das nicht: Wo für Abos richtig viel Schotter bezahlt werden muss, können die Länder nicht auch noch (guten Gewissens) den (kommerziellen) Verlagen für Open Access beliebig viel Zucker in den Aktionärshintern blasen. Mittlerweile gibt es auch Vereinbarungen für das Open Access-Modell, bei denen Universitäten oder Universitätsverbünde durch ihre Mitgliedschaft das Recht für ihre Angestellten erwerben, Artikel unter dem Open Access-Modell ohne weitere Kosten einreichen zu können (Beispiel). Damit wird der Teufel (Abo-Gebühr) durch den Beelzebub (Vorauszahlung für Open Access) ausgetrieben …

Hier ist das Beispiel BioMed Central lehrreich: 2000 gegründet, wurden 2002 APCs (article processing charges, also Gebühren) eingeführt. Erst als die Universität Yale die Subventionen einstellte (2007), wurde die Gruppe ein Jahr später an die Springer-Gruppe veräußert. Ganz ohne Subventionen geht es scheinbar nicht. Aber wenn es schon ohne Subventionen nicht geht, warum dann Unternehmen subventionieren?

Hier nun würden sich Gedanken anschließen, welche das Tageslicht des Internets wohl nicht vertragen. So was wie “Stiftung öffentlichen Rechts”, “institutionelle Förderung” und “gemeinsam auf europäischer Ebene” kämen mir da in den Sinn – allein sie finden sich nicht auf den politischen Agenden dieser Zeit. Und so verdienen sich die Verlage weiter ein goldenes Näschen, ist weiter Review im Open Access-Modell nicht so rigoros, wie er sein könnte und bleiben wissenschaftliche Zeitschriftenartikel weiter unerschwinglich für alle, deren Universitäten sich die Abos nicht leisten können oder wollen.

Kommentare (9)