Herrje, was war ich verwöhnt! Das wurde mir erst klar, als ich aus familiären Gründen meinen Studienort wechseln musste. Damals ging es von Nijmegen in den Niederlanden nach Mainz. Um dort das Studium fortsetzen zu können, musste ich mir meine Studienleistungen anerkennen lassen. Was mich damals geärgert hat, denn es wurde so gut wie nichts anerkannt, ist heute ein Segen – sonst könnte ich die Einleitung so nicht schreiben und wäre um manche Anekdote ärmer.

Gab es in den Niederlanden eine engagierte Einführungsreihe (Praktika und Vorlesungen) mit Dozenten aus der Geologie, Paläontologie, Entwicklungsbiologie, Taxonomie und Entwicklungsgeschichte der Pflanzen und Tiere im ersten Jahr mit dem Ziel einen guten Überblick über die Biologie als Ganzes zu schaffen, so wartete in Deutschland eine totlangweilige Einführung in Pflanzen- und Tierbestimmung und Pflanzenmorphologie ohne Gesamtkonzept. Gab es in den Niederlanden eine fundierte Grundlage in der physikalischen Chemie und Mikrobiologie, bestand die Chemie im deutschen Grundstudium aus Kipp- und Schüttanalytik, dargeboten von unmotivierten Chemikern, die ein möglichst billiges Praktikum für die fachfremden Studiengänge organisierten. Dafür bot die Universität gleich eine Einführung in die Schwurbelei mit einem “Professor” der ernsthaft von der Notwendigkeit der überlichtschnelllen Kommunikation von Zellen faselte, die “Biophotonen” mittels “Tunneleffekt” austauschen.

In späteren Jahren gab es übrigens eine Evaluation des Fachbereichs Biologie zu Mainz durch externe Gutachter. Ergebnis war – oh, Wunder: Reform ist dringend notwendig, aber (zwischen den Zeilen) wohl nur über einen Generationswechsel zu erreichen.

Und heute?

Heute ist vieles besser geworden! Aber man kann immer noch getrost feststellen, dass manche ProfessorInnen besser einen anderen Job gewählt hätten. Zu schlecht ihre Lehre, zu mau ihre Forschung – republikweit und darüber hinaus. Das liegt auch daran, dass der Generationswechsel nicht ein einziger Schritt war. Die Wunde der “Notberufungen” der 70er habe ich ja noch bestaunen dürfen (der “Biophotoniker” war in dieser Gruppe), aber die Zeit heilte auch diese Wunde. Berufungskartelle und anderes Gemauschel, sowie schlechte Angewohnheiten sind schwieriger zu überwinden:

Bespielsweise kenne ich Berufungsrunden noch um den Jahrtausendwechsel in denen die Qualität der BerwerberInnen auf eine Professur sprichwörtlich durch die Masse des Output geschätzt wurde. Für jede Bewerberin, jeden Bewerber gab es einen Ordner. Und darin u. a. der Stapel ausgedruckter Publikationen. Wer den dicksten Stapel hatte, bekam einen Bonus. Die Zahl der Paper in Zeitschriften mit hohem ImpactFactor zählte ebenfalls. Gewichtung von Lehre, Engagement (z. B. für Standards) und sonstigem Leben (z. B. Kindererziehungszeiten)? Fehlanzeige. Die Sekretärin, die als Mittelbauvertreterin teilnahm steuerte geistvoll bei, dass Kandidat X nicht auf “die Liste” gehört, weil er nicht über eine Habilitation verfügt – hatte der Idiot doch tatsächlich die meiste Zeit der Karriere in den USA verbracht! Zumindest diese Haltung kann noch nicht verschwunden sein, warum sonst sollten sich JuniorprofessorInnen noch habilitieren müssen?

Tempus fugit

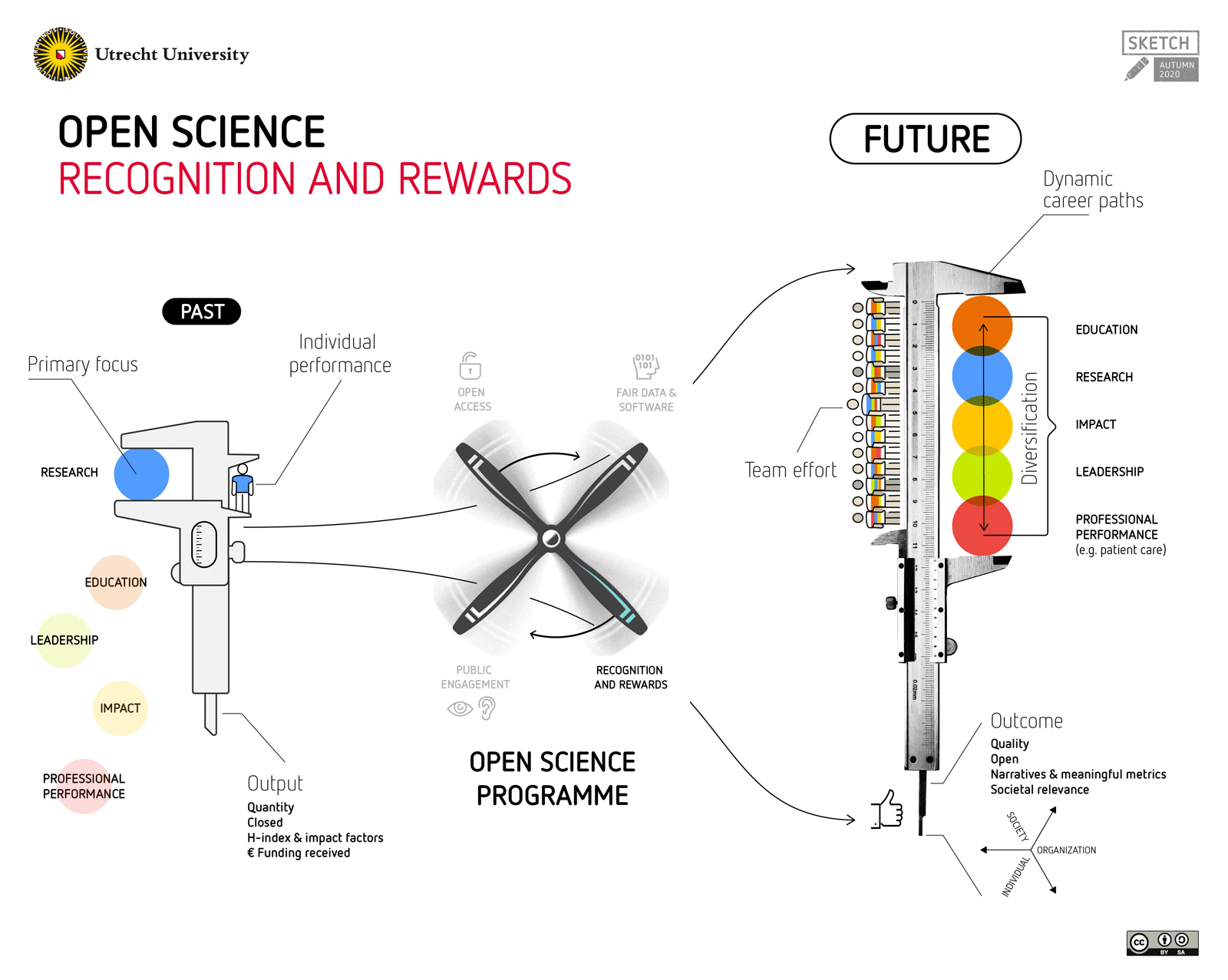

Auch bei unserem Nachbarn im Nordwesten ist nicht alles Sonnenschein. So spricht die Eingangsgraphik dafür, dass das gerade beschriebene Phänomen der Paperzahlvergleiche auch dort nicht fremd war. Zudem war die akademische Landschaft der Niederlande in den letzten Jahren durch Proteste gezeichnet, vor allem für bessere Arbeitsbedingungen und Karrierewege. Klingt bekannt, oder? Dabei finde ich, dass das tenure track-System (also die Belohnung mit Festanstellung für gute Leistung) dort besser funktioniert als hierzulande und von einem AIO-Modell (und Gehalt!) hätte ich zu meiner Zeit als Doktorand nur träumen können.

Nun aber wagt die Universität Utrecht den großen Schritt. Die Berufung zur Professur (und Beförderungen) soll nicht mehr durch den Ausstoß als ForscherIn dominiert sein. Zu deutlich sind international die dysfunktionalen Seiten der Fokussierung auf viele Veröffentlichungen[Bormann & Mutz, 2015]. Nun also hat man die Vision “Erkennen und Belohnen” einzuführen und dabei sowohl die forschende als auch die politische Seite der Wissenschaftsmedaille zu berücksichtigen.

Die Art und Weise zu ändern mit der Wissenschaft und WissenschaftlerInnen evaluiert und stimuliert werden hat sich als schwierig herausgestellt, weil Kriterien und Gewohnheiten häufig in die akademische Kultur eingebettet sind. Im heutigen System werden ForscherInnen und ihre Wissenschaft nach den Impactfaktoren der Zeitschriften <…> und H-Indices beurteilt, nicht auf Zeichen wirklicher Qualität, wirklicher Anwendbarkeit, echtem Impact und Offenheit.

Unter den Umständen werden open-science-Praktiken häufig gesehen als extra Belastung ohne Belohnung [Anm.: und hierzulande zumindest häufig nur von oben verordnet und nicht wirklich gelebt]. Im schlechtesten Fall werden sie als schädlich für die zukünftige Finanzierung oder Laufbahn gesehen. Forschende am Beginn ihrer Laufbahn sind wohl am stärksten abhängig von der traditionellen Evaluationskultur <…>, einer Kultur die verstärkt wird durch die etablierten WissenschaftlerInnen, aber auch durch institutionelle, nationale [Anm.: so ziemlich überall, inkl. Deutschland] und internationale Bürokratie, inkl. ihrer Finanzierungsträger.

Problem erkannt, Problem gebannt?

Wie will man vorgehen?

In Utrecht will man dem TRIPLE-Modell folgen: teamspirit; research; impact; professional performance; leadership en education. Ach ja, nichts geht in der akademischen Welt über ein schönes Akronym! Ich bin mir sicher euer Herz ist auch erfreut!

Allein, auch die Lektüre des Dokumentes macht mich nicht weiser: Die Frage “Wie kann man die Nicht-Forschungselemente gut messen und gewichten?” bleibt unbeantwortet. Offengestanden finde ich das ein wenig mau. Wie will man denn bei einer anderen Organisation geleben “teamspirit” eines Bewerbers messen? Durch Empfehlungsschreiben? Doch wie heißt es so schön im zitierten Nature-Kommentar?

On a practical level, evaluating researchers on qualities beyond easy-to-measure metrics can be messy and complicated. “It’s going to be quite challenging to apply,” Boselie says. He explains that each department will have to develop its own systems and strategies to identify researchers and academics who are making the most meaningful contributions to their fields. The process might involve interviews with other researchers in a given field, he says. “There are alternative ways to evaluate individuals on their quality.”

Also, wenn jemand schon mehr weiß, wie man ein solches Konzept umsetzen kann, lasst es mich und uns in den Kommentaren wissen. Ich werde jedenfalls meine Fühler mal ausstrecken, aber noch wird aus Utrecht nicht viel zu holen sein – man ist ja noch im Findungsprozess. Eine gute Öffentlichkeitsarbeit ist das in jedem Fall … Im Grunde genommen sogar verdammt gut, wenn ich mir’s recht überlege. Hoffentlich auch mehr als das. Ist ja nicht so, als würden andernorts nicht längst die Lehrqualitäten bei Probevorträgen getestet, die Teamfähgikeit findet ihren Ausdruck auch in den Veröffentlichungen (niemand ist dauerhaft erfolgreich ohne diese Qualität) und “Community Efforts” kann man auch in Publikationen giessen.

Ob man das auch auf Nicht-Professoren übertragen kann? Schließlich lebt eine Universität hat nicht nur an der Spitze und der vielbeschworene Mittelbau braucht nicht allein Perspektive, sondern, einmal eingestellt, auch Entfaltungsmöglichkeiten. Zumindest in Utrecht scheint auch das mit gedacht zu sein.

Und andere Institutionen?

Hat hier schon wer von der San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) gehört? Ich nicht, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und viele Verbände in Deutschland schon. Die Deklaration ist kurz und lesenswert. Ob man sie sich hierzulande zu Herzen nimmt?

Kommentare (7)